Zusammenfassung

In diesem Buch wird die Entwicklung und derzeitige Situation der Lebens- und Sozialberatung in Österreich beschrieben. Praxisfelder und Anwendungsbereiche wie Persönlichkeitsberatung, Paarberatung, Familienberatung, geschlechterspezifische Beratung, Coaching, Mediation, Burnoutprophylaxe, Suchtberatung u.a. werden aufgezeigt. Weiters wird auf die Methoden der psychosozialen Beratung eingegangen, die in Österreich praktiziert werden, z. B. klientenzentrierte Beratung, systemische (Familien-)Beratung und Integrative Gestaltberatung. Zusätzlich finden Sie in diesem Buch Näheres zur berufsbegleitenden Ausbildung zum/zur psychosozialen Berater/in oder zum/zur Bachelor of Professional.

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Half Title

- Titel Seite

- Impressum

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort des Herausgebers: Günther Bitzer-Gavornik

- Geleitwort: Andreas Herz

- 1. Die Entwicklung der Lebens- und Sozialberatung in Österreich

- Die Entstehungsgeschichte eines „neuen“ Berufs: Rotraud A. Perner

- Historische, rechtliche und inhaltliche Aspekte: Günther Bitzer-Gavornik

- Professionalität und Seriosität in der psychosozialen Beratung: René Reichel

- Entwicklung in Österreich mit Blick über die Grenzen: René Reichel

- 2. Neuropsychologie: Impulse für Beratung und Coaching: Peter Battistich

- 3. Lebensberatung und Spiritualität. Anmerkungen zum Kontext eines „trialen“ Beratungsansatzes: Andreas Schnider

- 4. Soziatrie oder Die Bedeutung des Sozialen in der Beratung: Sabrina Schober

- 5. Exemplarische Praxisfelder und Anwendungsbereiche

- Persönlichkeitsentwicklung/Selbsterfahrung: Günther Bitzer-Gavornik

- Gesundheitsberatung: Elfriede Zörner

- Beratungskompetenz in Organisationen: René Reichel

- Beratung bei Berufsproblemen: Harald Herzog-Bahadory

- Beratung und Begleitung von alten Menschen und Sterbenden: Julia Haberstroh

- Paarbeziehung und Paarberatung: Günther Bitzer-Gavornik und Martina Gavornik

- Sexualberatung: Günter Schwiefert

- Coaching mit Leib und Seele: Johannes Sulzbacher

- Spezifika in der Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern: Ingrid Ulrich

- Mobbingberatung – Schikane und Psychoterror am Arbeitsplatz: Gerda Schellinger

- Die Beratungsstelle von pro humanis: Julia Schäfer, Birgit Golds-Duarte und Veronika Lutzmann

- Suchtberatung: Martin Riesenhuber

- Mediation – der Beginn einer neuen Streitkultur: Sabine Volgger und Barbara Lässer

- Berufs- und Karriereberatung: Johannes Sulzbacher

- Abschied und Trauer im Fokus psychosozialer Beratung: Martina Stollhof

- Validation: Marietheres Frauendorfer

- Männerberatung: Manfred Kummer

- „Jede Frau ist Tochter“ – Frauenspezifische Beratung: Barbara-Maria Angerer

- „Brennen“ ohne „auszubrennen“ – Burnout-Beratung und Prophylaxe: Luboslav Kmet

- Achtsames Selbstmitgefühl: Christine Minixhofer

- Resilienz als Wirkfaktor für leibliche Stabilität: Andreas Herz

- Supervision: Ursula Zelzer-Lenz

- Krisenintervention: Günther Bitzer-Gavornik

- Familienaufstellungen – Rückenwind fürs Leben: Arnold Polivka und Eva Polivka

- Rituale, Prozessberatung und das Unbekannte: Helga Weule und Manfred Weule

- 6. Methoden der Lebens- und Sozialberatung/Psychosozialen Beratung

- Einleitung zu den Methoden der Lebensberatung

- Humanistische Beratung – Im Zeichen von Gewaltverzicht und Verantwortungsethik: Roman A. Perner

- Der personzentrierte Ansatz in der Lebensberatung: Marietheres Frauendorfer

- Integrative Gestaltberatung: Liselotte Nausner und Ekkehard Tenschert

- Systemische Familienberatung: Inge Wressnig

- Hypno-systemische Beratung: Dagmar Vogl

- NLP – Neuro-Linguistisches Programmieren: Peter Schütz

- Mal- und gestaltungstherapeutische Beratung: Erwin Bakowsky

- Logotherapeutische und existenzanalytische Beratung: Helene Drexler

- Philosophische Praxis – praktische Philosophie. Beratung als Spiel mit den persönlichen Wirklichkeitsstrukturen: Sabrina Schober und Helga Weule

- Partnerschule – eine Methode der Paarberatung: Irene Mitterbacher

- 7. Ausbildung und Ausbildungseinrichtungen

- Ausbildung | Alt | Neu | Ausbildungseinrichtungen: Günther Bitzer-Gavornik

- Die „LSB-Verordnung“ von 2022: Aufwertung für die Lebens- und Sozialberatung in Österreich: Andreas Herz

- Wichtige Adressen der Berufsgruppe

- Fachgruppen Personenberatung und Personenbetreuung

- Verzeichnis der Autor:innen

- Rückseite

Vorwort des Herausgebers

Mit 1. Jänner 1990 wurde die Berufsgruppe der Lebens- und Sozialberater:innen in der Wirtschaftskammer Österreich gegründet, um jenen qualifizierten Berater:innen, die weder Psychotherapeut:innen noch klinische Psycholog:innen/Gesundheitspsycholog:innen waren bzw. sind, eine berufliche Existenz als selbstständig Tätige zu ermöglichen.

Diese gesetzliche Grundlage inklusive der Ausbildungsvorschriften gibt es im europäischen Raum nur in Österreich, z. B. findet man in der deutschen Beratungsliteratur seit Langem den Wunsch nach einer ähnlichen Regelung wie bei uns.

An dieser Stelle gilt besonderer Dank Prof.in Dr.in Rotraut A. Perner für ihr Engagement bei der Gründung des Berufsstandes der Lebens- und Sozialberater:innen, sie wird in diesem Buch von der Entstehungsgeschichte des „neuen“ Berufes erzählen.

Dieses Buch ist eine eindrucksvolle Bestätigung für die mittlerweile erfolgte Etablierung des Berufsstandes der Lebens- und Sozialberater:innen; ihm gehören mittlerweile 6.172* Kolleg:innen an, die als selbstständige Gewerbetreibende in vielfältigen Praxisfeldern und Formen der Lebensberatung in Österreich tätig sind. Exemplarisch werden verschiedene Praxisfelder in diesem Buch näher beschrieben. Daneben haben noch 3.340* Personen ihr Gewerbe ruhend gemeldet (*Stand 31.3.2023).

Seit dem Bestehen unserer Berufsgruppe gab es durch das Engagement der Verantwortlichen in der Wirtschaftskammer Österreich mehrere Gewerberechtsnovellen und Änderungen der Ausbildungsverordnung für die österreichischen Lebensberater:innen. Hier gilt besonderer Dank unseren gewählten Vertreter:innen und auch den zuständigen Geschäftsführer:innen. Nach jahrelangen Beratungen und Verhandlungen wurde vom Gesetzgeber im September 2022 eine gewichtige Änderung der Ausbildung beschlossen. Näheres dazu in diesem Buch.

Besonders danke ich den Kolleg:innen für ihre Bereitschaft, in diesem Buch als Autor:innen mitzuarbeiten. Wie die Autor:innenliste zeigt, üben Lebens- und Sozialberater:innen meist auch andere Berufe aus.

Im breiten Mainstream der Theorie und Praxis der Lebens- und Sozialberatung gibt es differenzierte Sichtweisen zu den verschiedenen Themen und Arbeitsfeldern, daher weise ich darauf hin, dass der Inhalt der Artikel die persönliche Meinung der Autor:innen wiedergibt, diese bewegt sich natürlich innerhalb des gesetzlichen Rahmens für Lebens- und Sozialberatung in Österreich.

Diese überarbeitete und ergänzte Auflage des Buches nimmt auf die Entwicklung der Lebens- und Sozialberatung und die derzeitige berufspolitische Situation Bezug, beleuchtet einige theoretische Themen und viele Praxisfelder sowie verschiedene Methoden der Lebens- und Sozialberatung. Insbesondere wird auf die aktuelle Entwicklung im Ausbildungsbereich eingegangen.

Dieses Buch wäre ohne den Einsatz meiner Assistentin nicht möglich geworden, daher gilt mein ganz besonderer Dank Barbara Baumann für ihre tatkräftige Unterstützung.

Graz, im Mai 2023 | Dr. Günther Bitzer-Gavornik |

Geleitwort

Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen, Lebensressourcen und Zielen auf ihrem Weg zu einem zufriedenen, erfüllten, glücklichen Leben in Wohlbefinden und Gesundheit zu begleiten und ihnen – getragen von einer umfassenden Expertise vor einem breiten lebensweltlichen Erfahrungshintergrund – in Krisen-, Konflikt-, Entscheidungs- und Veränderungssituationen gleichermaßen professionell wie empathisch zur Seite zu stehen: ein hoher Anspruch, der eine umfassende Verantwortung begründet und fachlich wie ethisch auf einem starken beruflichen Fundament zu stehen hat. Die österreichische Lebens- und Sozialberatung wird diesem Anspruch seit Jahrzehnten gerecht. Sie trägt Verantwortung. Sie steht auf einem soliden beruflichen Fundament, das im Dienste von Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit stetig weiterentwickelt wurde und wird.

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung über die Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung – kurz: Lebens- und Sozialberatungs-Verordnung – für die psychosoziale Beratung wurde 2022 ein weiterer bedeutender Schritt in diese Richtung getan. Diese neue Zugangsverordnung schließt konsequent an eine ganze Reihe von Initiativen an, die es sich seit der Etablierung der Lebens- und Sozialberatung im Umfeld gesundheitsrelevanter und gesundheitsfördernder Berufe im Jahr 1990 erfolgreich zum Ziel gesetzt haben, die Lebens- und Sozialberatung ihrer Relevanz für Menschen und Gesellschaft entsprechend zu positionieren und zu stärken.

Diese Relevanz steht dabei nicht zur Disposition. Ganz im Gegenteil: Jüngste Entwicklungen haben gezeigt, dass sich gerade der präventive und proaktive Ansatz der Lebens- und Sozialberatung, nämlich Menschen in fordernden, schwierigen, bisweilen auch belastenden Situationen zu begleiten und sie für die Bewältigung von Krisen, Konflikten, Verlusten, Schicksalsschlägen bzw. für Entscheidungssituationen und Veränderungsprozesse zu „ermächtigen“, als zentraler Schlüssel zu Gesundheit, Wohlbefinden und – ja, warum eigentlich nicht?! – Glück erwiesen hat. Resilienz, Empowerment: nur zwei der Begriffe, deren Konjunktur die Bedeutung der Lebens- und Sozialberatung mit ihrem umfassenden Leistungs- und Wirkungsportfolio von Stressmanagement und Burnout-Prävention über Supervision, Mediation, Konfliktberatung und Krisenintervention bis zu Paar- und Familienberatung, Trauerbegleitung und vielem mehr dokumentiert.

Immer war es neben dem Einsatz jener, die sich in der beruflichen Interessenvertretung in den Wirtschaftskammern der Bundesländer einbringen, vor allem das Engagement aus den Reihen der Lebens- und Sozialberater:innen selbst, das solche Initiativen trug und der Lebens- und Sozialberatung damit den ihr zustehenden Rang sicherte. Mit seinem Buch „Lebens- und Sozialberatung in Österreich“ hat Dr. Günther Bitzer-Gavornik, selbst renommierter Lebens- und Sozialberater, bereits vor Jahren ein umfassendes Standardwerk vorgelegt, das Interessierten ebenso wie praktizierenden und angehenden Berufskolleg:innen sowie einer breiten Öffentlichkeit einen fundierten Überblick über die Entwicklung, die Grundlagen und das Leistungsspektrum der Lebens- und Sozialberatung in Österreich gibt. Dieses bereits mehrfach neu aufgelegte Buch liegt nun in einer weiteren, aktualisierten Ausgabe vor.

Im Namen der österreichischen Lebens- und Sozialberatung bedanke ich mich für diesen wichtigen Beitrag und empfehle „Leben- und Sozialberatung in Österreich“ zur Lektüre.

Andreas Herz, MSc

Fachverbandsobmann Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Österreich

Die Entstehungsgeschichte eines „neuen“ Berufs

Rotraud A. Perner

Viele beginnen die Geschichte der Lebens- und Sozialberatung erst mit ihrer gesetzlichen Verankerung als gebundenes bzw. zeitweilig auch konzessioniertes Gewerbe in der Gewerbeordnung 1990 zu registrieren.

Tatsächlich bestand diese Untergruppe in der Allgemeinen Innung des Gewerbes – dort, wo alles landete, das man nicht anderweitig einordnen konnte oder wollte – aber schon lange vorher. Der Betriebspsychologe und Unternehmensberater Dr. Georg Fischhof (1922–2014) war der erste, der 1945/46 nach seiner Rückkehr aus der amerikanischen Emigration einen Gewerbeschein für „Psychologische Beratung“ löste und damit als Pionier ein Tätigkeitsfeld eröffnete, in dem in den Folgejahren beispielsweise AstrologInnen, HypnotiseurInnen, PyramidenverkäuferInnen, RadiästhetInnen (Wünschelrutengänger), aber auch PsychologInnen und PsychotherapeutInnen mit ihrer wirtschaftlichen Existenz eine Kammerzugehörigkeit fanden.

Seit den 1970er-Jahren bemühten sich jedoch universitär ausgebildete PsychologInnen gezielt, das Berufsfeld der persönlichen Beratungsleistungen auf diese Gruppe von Akademikern einzuengen. Ich war damals in Ausbildung in Psychoanalytischer Sozialtherapie – einer weiter gefassten und spezialisierten Urform von Mediation, lange bevor diese Bezeichnung in Österreich populär wurde – und saß im Theorieseminar bei dem Psychoanalytiker Dr. theol. Erwin Bartosch, einem, der auch auf Basis des Gewerbescheins Psychologische Beratung arbeitete. Von ihm erfuhr ich von den Bestrebungen, alle nicht-universitär ausgebildeten psychologischen Berater vom „Markt“ zu verdrängen.

Als ich – damals noch Bezirksrätin und Landtagskandidatin für den 10. Wiener Gemeindebezirk – nach Beendigung dieser ersten meiner therapeutischen Ausbildungen 1984 den erwähnten Gewerbeschein erwarb, wurde ich vom damaligen Obmann des Wiener Freien Wirtschaftsverbandes (FWV) Herbert Schmidtmeier (1937–2014) angesprochen, ob ich nicht für die Wiener Wirtschaftskammerwahlen kandidieren wolle. Da fielen mir die Berichte Bartoschs wieder ein, und ich sagte gerne zu, weil ich dachte, dass ich nun auf politischer Ebene die Lebensberechtigung der damals knapp 100 Wiener Psychologischen Berater verteidigen könnte.

Der FWV hatte damals vier Mandate inne. Auf dem „wackeligen“ vierten Mandat kandidierte die bereits in Funktion gewesene Wirtschaftstreuhänderin Mag. Elisabeth Heller (später verehelichte Kutschera), die erste staatlich geprüfte Unternehmensberaterin, die ihre darüber hinausgehende Beratungstätigkeit – heute würde man Coaching sagen – auch mit einem Gewerbeschein für Psychologische Beratung fundierte. Ich selbst wurde auf den als unerreichbar eingeschätzten fünften Listenplatz gesetzt.

Gemeinsam mit Lissy Heller und dank der Unterstützung des Sekretärs der Allgemeinen Innung, Fred Baumgartner, sowie unseres „Pendants“ vom Wirtschaftsbund, Detektiv Karl Schopf, konnten wir die Botschaft von der Bedrohung der Berufsgruppe den damals rund hundert Wiener Mitgliedern und darüber hinaus eindringlich kommunizieren. Der Erfolg war, dass ich das fünfte, das „Hoffnungsmandat“ erreichte und nun mit der strategischen Einrichtung der Berufsgruppe beginnen konnte.

Zuerst galt es, einen möglichst heterogenen Vorstand zu gründen. Für diesen konnte ich beispielsweise folgende KollegInnen gewinnen: neben Lissy Heller und Karl Schopf vor allem den weithin bekannten Wirtschaftspsychologen Dr. phil. Othmar Hill, den Diplomsozialarbeiter Markus Hochgerner, den leider 2015 verstorbenen Gestalttherapeuten Dr. theol. Richard Picker, die Familientherapeutin der Erzdiözese Wien Gretl Pilz und den Gruppendynamiker Dr. iur. Herbert Rauch.

Uns war klar, dass unsere Mitglieder für die Anerkennung als gleich kompetente PsychologInnen eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung aufweisen müssten, bzw. dass wir Formen schaffen müssten, die denjenigen, denen solch eine fehlte, eine Nachholmöglichkeit böten.

Vor allem ging es uns aber darum, dass neue Formen psychologischer Dienstleistungen entstehen dürften – jenseits der von ÄrztInnen bevorzugten und heftig verteidigten Verhaltenstherapie, Systemischen Therapie, Psychoanalyse und dem Autogenen Training. Vor allem ging es da auch um die noch immer kaum anerkannte Körperarbeit. So waren Hochgerner und ich im damaligen Psychohygiene-Beirat im Gesundheitsministerium zur „Vorstellung“ eingeladen und sahen uns als einzige Nicht-Ärzte einer Gruppe von medizinischen „Fürsten“ (lauter Männern) gegenüber, die ihrer Missachtung unverblümt Ausdruck verliehen. Auch die beiden Ministerialbeamten Sektionschef Doz. Dr. med. Gunter Liebeswar und Dr. med. Lambrecht Wißgott verhielten sich nicht neutral, sondern parteiisch. So meinte der Kinderpsychiater und individualpsychologische (Schule nach Alfred Adler, der sich besonders mit Machtfragen beschäftigt hatte) Psychotherapeut Univ. Prof. Dr. Walter Spiel: „Schuster bleib bei deinem Leisten“, und wenn wir schon psychologisieren wollten, dann sollten wir doch zuerst Medizin studieren, anders gehe es eben nicht. Ich sprach daraufhin den neben ihm sitzenden Psychiater und Psychoanalytiker Univ. Prof. Dr. Hans Strotzka an und erinnerte daran, dass gerade er es war, der viele von uns ausgebildet hatte – beispielsweise die sogenannten Psychagogen, die vor allem in Schulen seelisch belasteten SchülerInnen psychologisch beistanden. Strotzka hüstelte daraufhin pikiert und zitierte seufzend Schiller: „Das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortlaufend Böses muss gebären …“

Dr. Hill, der bereits die Erfahrung gemacht hatte, von der Ärztekammer wegen Kurpfuscherei vor den Strafrichter gezerrt worden zu sein (und freigesprochen worden war), prägte damals bei einer der vielen Sitzungen, die ich mit wechselnden Vorstandsmitgliedern absolvierte, den Satz: „Wenn die Ärzte behaupten, ich würde das Ärztegesetz verletzen, berichte ich immer: Ich frage ja meine Klienten: „Sind Sie krank?“, und wenn die dann verneinen, kann ich ja ungestört meine Kunst anwenden …“

Neben diesen uns gegenüber manchmal recht respektlosen Gesprächen gab es aber auch konstruktive mit den VertreterInnen der Berufsgruppen der Psychologen und der Psychotherapeuten. Während der Psychiater und Psychoanalytiker Dr. Raoul Schindler vielfach als Motor der Bestrebungen für die friedliche Koexistenz der Psycho-Berufe angesehen werden kann, war es vor allem der heutige Rektor der Sigmund-Freud-Privatuniversität, der Psychologe und Psychoanalytiker Dr. Alfred Pritz, der mich als Obfrau der Wiener Psychologischen Berater immer zu den Sitzungen einlud, in denen die Vorgehensweisen mit den Psychologen Dr. Rudolf Marx und Dr. Christine Butschek abgesprochen wurden.

Parallel zu diesen Verhandlungen hatte mich der Leiter der Rechtsabteilung der WKO, Dr. Paul Kupka, in die laufende Legistik zur GewO-Novelle 1989 eingebunden, da ich ja vom Ursprungsberuf Juristin bin. Und da ich daher laufend in der Bundeswirtschaftskammer zu tun hatte, begann ich mithilfe des dortigen Sekretärs Dkfm. Krammer (den Vornamen weiß ich leider nicht mehr) Kontakt zu KollegInnen in den Bundesländern aufzunehmen, damit auch in den Bundesländern Berufsgruppen gegründet würden und wir an Größe und Gewicht zulegten. Mir war dabei wichtig, vor allem solche Personen zur Übernahme des arbeitsintensiven Aufbaus von Bundesländergruppen zu motivieren, deren Ausbildung und Tätigkeit möglichst keine Angriffsflächen für die überkritische Ärzteschaft boten. Manche Bundesländer unterliefen dabei diese „zentralen“ Bemühungen, indem sie dem geplanten Informationsaustausch zuvorkamen; auch später, als die GewO bereits in Kraft getreten war, waren es die gleichen Bundesländer, die die bisherigen Mitglieder auch ohne jeglichen Befähigungsnachweis 1 : 1 übernahmen.

Gleichzeitig arbeiteten Dr. Richard Picker, Gretl Pilz und ich ja an den Ausbildungsvorgaben für die künftige Befähigungsverordnung und versuchten, diese so zu gestalten, dass auch die eher den psychologischen Randgebieten zugehörigen Mitglieder eine faire Chance der Nachschulung unter weitgehenden Anrechnungsmöglichkeiten und vollem Respekt vor unorthodoxen Ausbildungen erhalten sollten. Leider schrieben manche Bundesländervorsitzende solche Nachschulungen auch adäquat ausgebildeten GewerbescheinwerberInnen vor – bei ihnen selbst nämlich. Um den Vorwurf unethischen Verhaltens gar nicht aufkommen zu lassen, habe ich beispielsweise während der Zeit meiner Obfrauschaft in Wien sowie im Bund keinerlei Ausbildungseinheiten angeboten. Ich halte solch eine Unvereinbarkeit für sinnvoll – es gibt genug Alternativen, die Qualität der Gewerbescheinwerbenden zu überprüfen.

Diese intensive Arbeit zur legistischen Implementierung der Berufsgruppe erforderte aber auch wiederholte Gespräche mit Politikern. So sprach ich z. B. bei dem Arzt und ÖVP-Nationalratsabgeordneten Dr. Erwin Rasinger vor, beim Wirtschaftsminister Robert Graf und dem Parlamentspräsidenten, damals Mag. Leopold Gratz, denn wir wussten, dass die Psychologen mit Vehemenz daran arbeiteten, dass nur sie den Begriff Psychologie in der Berufsbezeichnung führen durften. Diese Lobbying-Arbeit war zwischen Richard Picker und mir aufgeteilt.

Als ich einen Tag vor der Abstimmung der GewO im Nationalrat das letzte Mal mit Leopold Gratz sprach, versicherte er mir hoch und heilig, dass wir den Namen „Psychologische Berater“ behalten würden. Umso entsetzter war ich, als ich am Mittwoch erfuhr, dass ohne unsere Zustimmung, geschweige denn Information, die Bezeichnung auf „Lebens- und Sozialberater“ – eine damals völlig unbekannte Neuformulierung – geändert worden war.

Ich konnte mir den Erfolg der vermutlichen „Nacht-und-Nebel-Aktion“ nur dadurch erklären, dass die Abgeordneten bzw. ihre Berater bar jeden Wissens über die Vielfalt der Ausbildungen in der „Psycho-Szene“ den Beteuerungen bzw. der „psychologischen Kriegsführung“ der universitär – d. h. primär für Forschen und Testen, aber nicht für hilfreiche Gespräche – ausgebildeten PsychologInnen vertraut hatten. Zwischenzeitlich bieten etliche Psychologenverbände diese ergänzenden Fort- und Weiterbildungen für klinische bzw. Gesundheitspsychologen an (was für BerufsanfängerInnen große finanzielle Belastungen bedeutet).

Für die nunmehr neue Berufsgruppe der Lebens- und SozialberaterInnen hat sich der Namenswechsel dennoch gelohnt:

• Erstens wird damit der Begriff „Psycho“ und die damit verbundenen Ängste vor Pathologisierung (häufige Aussage: „Ich bin doch nicht verrückt!“) vermieden,

• zweitens besteht nicht das oftmals konkurrierende Verhältnis zur Ärzteschaft, wie es sich oft aus der großen Näher zu den um gleiche Reputation bemühten klinischen PsychologInnen ergibt,

• und drittens liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit der Lebens- und Sozialberater im Gegensatz zu der exakt methodisch ausgerichteten Arbeit der Psychologenschaft auf der Erreichung der von der Klientel vorgegebenen Ziele.

Besonders erfreulich war daher auch die Anerkennung der umfangreichen Arbeit per Verleihung von Ehrenzeichen der Republik an die „Eltern“ der Gesetzwerdungen der „Vier Säulen der psychosozialen Versorgung“ in Österreich am 23. März 1993 durch Gesundheitsminister Dr. med. Michael Ausserwinkler an:

Dr. phil. Heiner Bartuska für die Berufsgruppe der PsychologInnen,

Dr. iur. Rotraud A. Perner für die Lebens- und SozialberaterInnen,

Dr. phil. Alfred Pritz für die PsychotherapeutInnen und

Dr. med. Raoul Schindler für die PsychiaterInnen.

Historische, rechtliche und inhaltliche Aspekte

Günther Bitzer-Gavornik

Der Berufsstand der „Lebens- und SozialberaterInnen“ wurde in Österreich mit 1. Jänner 1990 als konzessionspflichtiges Gewerbe gesetzlich verankert.

Heute ist die Lebens- und Sozialberatung ein reglementiertes Gewerbe, für die Erlangung des Gewerbescheines ist eine gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung notwendig (siehe später in diesem Buch).

Vor 1990 gab es keine gesetzlichen Regelungen, die „psychologische Beratung“ war ein freies Gewerbe und damit an keine nachzuweisende Qualifikation gebunden, wie dies in vielen anderen europäischen Ländern auch heute noch der Fall ist. Diese Regelung wurde aufgelassen, im Gewerberecht wurde verankert:

„§ 119 Einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung (§ 94 Z 46) bedarf es für die Beratung und Betreuung von Menschen, insbesondere in Zusammenhang mit Persönlichkeitsproblemen, Ehe- und Familienproblemen, Erziehungsproblemen, Berufsproblemen und sexuellen Problemen. Dazu gehört auch die psychologische Beratung mit Ausnahme der Psychotherapie.

Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes der Lebens- und Sozialberatung berechtigt sind, sowie deren Arbeitnehmer, sind zur Verschwiegenheit über die ihnen anvertrauten Angelegenheiten verpflichtet. Diese Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn und insoweit der Auftraggeber ausdrücklich von dieser Pflicht entbindet.“

Lebens- und Sozialberatung – heute auch psychosoziale Beratung genannt – ist neben der medizinischen, psychotherapeutischen und klinisch-psychologischen/gesundheitspsychologischen Versorgung eine weitere Säule in der österreichischen Gesundheitsvorsorge, die Berufsgruppe gehört zur Fachgruppe „Personenberater und Personenbetreuer“ in den Wirtschaftskammern der Bundesländer bzw. zum Fachverband der „Personenberater und Personenbetreuer“ der Wirtschaftskammer Österreich.

Diesem Fachverband gehören zurzeit (Stand 31.3.2023) 9512 Diplom-LebensberaterInnen und Lebens- und SozialberaterInnen (LSB) an. 3340 davon haben ihr Gewerbe ruhend gemeldet, somit sind zurzeit 6172 LSB aktiv als Selbstständige tätig.

In den meisten Bundesländern haben sich auch Vereine von und für LebensberaterInnen gegründet, auch auf Bundesebene.

Lebens- und Sozialberatung hat ihren Schwerpunkt in der Gesundheitsvorsorge und unterstützt Personen, Paare, Familien und Gruppen bei der Verbesserung ihrer Lebensqualität im Sinne der ganzheitlichen Definition der WHO (Weltgesundheitsorganisation):

„Gesundheit umfasst körperliches, seelisches, geistiges und soziales Wohlbefinden.“

Unter Lebens- und Sozialberatung verstehen wir die professionelle, bewusste und geplante Beratung, Betreuung und Begleitung von Menschen in Entscheidungs-, Problem- und Krisensituationen.

Lebens- und Sozialberatung ist insbesondere eine Hilfestellung und Angebot für Menschen,

• die unter den alltäglichen Belastungen oder Krisensituationen leiden,

• die für ihr Leben neue Richtung und Wege suchen,

• die sich persönlich weiterentwickeln wollen.

Diese professionelle Beratung versucht durch gezielte Gespräche, stützende und aktivierende Methoden und Techniken menschliche Potenziale zu wecken und deren Wachstum zu fördern.

Aufbauend auf zwischenmenschlichem, persönlichem Kontakt (Beziehung) verfolgen Lebens- und SozialberaterInnen in ihrer Arbeit folgende Ziele für und mit ihren KlientInnen:

• Einsicht in die belastende Situation zu finden,

• wichtige und schwierige Entscheidungen treffen zu können,

• die Handlungsfähigkeit wiederzugewinnen, um vorhandene Störungen zu bewältigen,

• Selbstverantwortung und Beziehungsfähigkeit zu fördern.

Lebens- und SozialberaterInnen sind als selbstständige Gewerbetreibende oder als Angestellte in psychosozialen Einrichtungen bzw. Firmen haupt- oder nebenberuflich in den vielfältigen Tätigkeitsfeldern der Lebens- und Sozialberatung tätig. Diese Tätigkeitsfelder hat der Bundesausschuss der Lebens- und SozialberaterInnen in der WKÖ wie folgt definiert.

Die im Folgenden angeführten Tätigkeiten sind Tätigkeiten des Gewerbes der Lebens- und Sozialberatung und dürfen daher nur aufgrund einer diesem Gewerbe entsprechenden Bewilligung ausgeübt werden:

1. Beratung, Coaching, Counselling und Betreuung von Personen oder Institutionen, insbesondere in den Gebieten

• Persönlichkeitsentwicklung

• Selbstfindung

• Problemlösung

• Verbesserung der Beziehungsfähigkeit sowie psychologische Beratung (mit Ausnahme der Psychotherapie)

1.1 Beratung; Coaching, Counselling und Betreuung im individuumsorientierten Bereich im Zusammenhang mit

1.1.1 Persönlichkeitsthemen

• Lebenssituationsanalyse und Standortbestimmung, d. h. Unterstützung bei Selbstwahrnehmung und Reflexion der eigenen Persönlichkeit, Arbeit an persönlichen Zielen und Zukunftsplanung, Erarbeitung des Mission Statements, Selbststärkung und Werteanalyse

• Entscheidungsfindung und Handlungskompetenz, d. h. Entscheidungsvorbereitung und Analyse des Entscheidungsverhaltens, Entwicklung von Handlungs- und Lösungsstrategien

• Freizeit und Bildung, d. h. Freizeitgestaltung zur Stärkung der persönlichen Ressourcen, persönliche Bildungskonzepte und deren Umsetzung

• Emotionaler Umgang mit Geld, d. h. Unterstützung bei der Bewältigung finanzieller Problemsituationen, Verantwortung im Umgang mit finanziellen Ressourcen

• Themen im Zusammenhang mit der Single-Lebensform, d. h. Umgang mit psychosozialen Folgen des Single-Lebens, Reflexion und Beziehungsmustern

• Bewältigung von Krisen, d. h. Unterstützung bei psychosozialen und persönlichen Krisen, Begleitung von Betroffenen, Angehörigen und Helfern während und nach Krisen und Katastrophen

1.1.2 Berufliche Themen

• Berufswahl und Karriereentwicklung entsprechend den persönlichen Ressourcen, d. h. berufliche Standortbestimmung und Karriereplanung, Entwicklung von Bewerbungsstrategien, persönlichen Erfolgskonzepten und -strategien, Zeitmanagement und Umgang mit Stress, Stärkung der persönlichen Ressourcen zur Steigerung der Motivation, der Arbeitszufriedenheit und der Leistungsfähigkeit, Umgang mit den persönlichen Folgen von Arbeitslosigkeit, Pension, Unterstützung bei spezifischen Themen der Berufstätigkeit (Burnout, Mobbing)

• Alltags- und Arbeitsorganisation, d. h. Erarbeiten einer persönlichen Alltagsorganisation, Unterstützung bei der Herstellung einer Ausgewogenheit zwischen Arbeits- und Privatleben (z. B. Work-Life-Balance)

• Psychohygiene, d. h. Entwicklung eines gesunden psychosozialen Umfeldes (z. B. Gesundheitsberatung, Umgang mit Ängsten, Fragen der Abgrenzung), Suchtberatung und Suchtprävention

1.1.3 Lebensabschnitt-Themen

• Umgang mit Krankheit und Tod, d. h. Trauerarbeit, Sterbebegleitung und Verlustbewältigung

• Validation, d. h. Persönlichkeitsförderung alter Menschen, Beratung von Angehörigen und Pflegepersonal in Bezug auf Kommunikation und Stressbewältigung

1.2 Beratung, Coaching, Counselling und Betreuung im beziehungsorientierten Bereich im Zusammenhang mit

1.2.1 Persönlichen Beziehungsthemen

• Partnerschafts- und Ehethemen, d. h. Analyse und Bearbeitung von Konflikten, Krisen und Veränderung in Paarbeziehungen

• Familienthemen, d. h. Analyse und Bearbeitung von Familienklima, Familiendynamik

• Scheidungs- und Trennungsthemen

• Erziehungsthemen, wie allgemeine pädagogische Fragestellungen, spezielle Erziehungsprobleme und Verhaltensweisen, Themen im Bereich Schule, Lernen und Prüfungen

• Sexualthemen, d. h. Fragen im Zusammenhang mit sexueller Aufklärung, Identität und sexuellem Verhalten

1.2.2 Sozialen Beziehungsthemen

• Konfliktthemen und Konfliktmanagement, wie Analyse und Bearbeitung von Bedürfnis- bzw. Wertkonflikten, Entwicklung von konfliktvermeidenden Verhaltensweisen und Konfliktbewältigungsstrategien, Mediation

• Gruppen- und Teamthemen, wie Analyse und Bearbeitung von gruppendynamischen Interaktionsprozessen

• Supervision, wie arbeitsfeldbezogene und aufgabenorientierte Themen von Menschen im Beruf oder in ehrenamtlicher Tätigkeit

1.2.3 Kommunikationsthemen

• Gesprächsführung und Metakommunikation, d. h. Analyse und Training verbaler und nonverbaler Kommunikationsmöglichkeiten, Erkennen verschiedener Kommunikationsebenen, Entwicklung metakommunikativer Fähigkeiten

• Soziales Kommunizieren und Lernen, wie Modelllernen erwünschter sozialer Fähigkeiten, Logik, Emotion und Intuition in der sozialen Kommunikation

• Gesprächs- und Führungsverhalten, wie Reflexion verschiedener Gesprächsverhaltensweisen, Entwicklung von partnerschaftlichem Kommunikationsverhalten, Techniken der Gesprächs- und Verhandlungsführung

• Kommunikations- und Kooperationsthemen in Gruppen und Teams, wie Analyse und Bearbeitung von Kommunikations- und Interaktionsmustern, Erkennen und Bearbeiten von kooperationshemmenden Widerständen bei Gesprächspartnern

In den letzten Jahren wurde auch die selbstständige Tätigkeit von ErnährungsberaterInnen und sportwissenschaftlichen BeraterInnen gesetzlich geregelt und dem Berufsstand der Lebens- und SozialberaterInnen in der Wirtschaftskammer zugeordnet. Da sich dieses Buch mit der psychologischen bzw. psychosozialen Beratung beschäftigt, folgt hier nur ein kurzer Hinweis:

Ernährungsberatung

Dafür sind spezielle Qualifikationen notwendig, wie Studium der Ernährungswissenschaften oder Ausbildung zum oder zur DiätassistentIn.

Die Tätigkeiten umfassen:

2. Beratung, Coaching, Counselling und Betreuung von Personen oder Institutionen in ernährungsbezogenen und ernährungswissenschaftlichen Fragestellungen, insbesondere in den Gebieten

• Ernährung von gesunden Personen

• Ernährung spezifischer Personengruppen, wie Säuglinge, Kinder, Jugendliche, Schwangere, Stillende, Sportler, ältere Menschen

• Ernährungssoziologie, Ernährungsökologie, Ernährungsökonomie

• Ernährungslehre und Ernährungspädagogik

• Ernährungsphysiologie

• Ernährungsforschung

• Public Health (Ernährungsaufklärung, -information, Öffentlichkeitsarbeit, Prävention)

• Ernährungswirtschaft

• Qualitätsmanagement im Ernährungsbereich

• Lebensmitteltechnologie und Produktentwicklung

• Ernährungsjournalismus, Wissenschaftsjournalismus und Ernährungsinformation

Sportwissenschaftliche Beratung

Dafür sind spezielle Qualifikationen notwendig, wie Studium der Sportwissenschaft oder Leibeserziehung oder Diplom-Trainerausbildung an einer Sportakademie des Bundes.

Die Tätigkeiten umfassen:

3. Beratung, Coaching, Counselling und Betreuung von Personen oder Institutionen in sportwissenschaftlichen Fragestellungen, insbesondere in den Gebieten

• Trainingswissenschaft

• Bewegungswissenschaft

• Sportbiomechanik

• Sportphysiologie

• Sportpädagogik

• Sportjournalismus, Wissenschaftsjournalismus und Sportinformation

Die verantwortungsvolle Tätigkeit der Lebens- und SozialberaterInnen wird auch durch ethische Richtlinien geregelt, den sogenannten „Standesregeln der Lebens- und SozialberaterInnen“:

260. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Standes- und Ausübungsregeln für das Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung

Auf Grund des § 69 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 30/1998, wird im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz verordnet:

Wohl des Klienten

§ 1. (1) Lebens- und Sozialberater haben sich in all ihren Entscheidungen und Beratungsschritten am Wohle der Klienten zu orientieren. Sie haben ihren Beruf nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben und bei der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen die Entwicklung der Erkenntnisse der in Betracht kommenden Wissenschaften zu beachten.

(2) Um eine dem Abs. 1 entsprechende Berufsausübung zu gewährleisten, haben die Lebens- und Sozialberater regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen in der Mindestdauer von 16 Stunden jährlich zu besuchen und sich regelmäßig einer Einzel- und Gruppensupervision bei einer Person zu unterziehen, die die Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 der Lebens- und SozialberaterInnen-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 221/1998, erfüllt.

Standesgemäßes Verhalten

§ 2. Die im § 1 Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden haben ihren Beruf gewissenhaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Lebens- und Sozialberaters auszuüben. Sie sind verpflichtet, jedes standeswidrige Verhalten zu unterlassen.

§ 3. Ein Verhalten ist dann standeswidrig, wenn es geeignet ist, das Ansehen des Berufsstandes zu beeinträchtigen oder Interessen des Berufsstandes zu schädigen. Ein standeswidriges Verhalten liegt insbesondere dann vor, wenn Lebens- und Sozialberater

1. im Rahmen der Beratung mit einer selbständig erwerbstätigen Person zusammenarbeiten oder eine sonstige, die Ausübung des Beratungsgewerbes betreffende Geschäftsverbindung eingehen, obwohl sie wissen oder bei Anwendung der ihnen obliegenden Sorgfalt wissen müssen, daß diese Person keine Berufsberechtigung besitzt oder

2. unerlaubte Titel führen oder

3. Bindungen welcher Art auch immer eingehen, die ihre berufliche Unabhängigkeit gefährden könnten oder

4. ihre berufliche Autorität zur Erreichung persönlicher Vorteile oder zur Herstellung eines Abhängigkeitsverhältnisses mißbrauchen.

§ 4. (1) Lebens- und Sozialberater verhalten sich im Umgang und Geschäftsverkehr mit ihren Klienten insbesondere dann standeswidrig, wenn sie

1. Gutachten abgeben, bei deren Erstellung sie parteilich vorgegangen sind oder sich der unsachlichen Beeinflussung ihrer Arbeit durch Dritte nicht widersetzen oder

2. ihre Dienste empfehlen, Aufträge annehmen oder die Betreuung oder Beratung fortsetzen, obwohl eine Krankheit vorliegt oder zu erwarten ist, daß überhaupt Beratung oder Betreuung durch einen Lebens- und Sozialberater nicht geeignet sind, dem Klienten eine Hilfestellung zu geben, oder

3. Aufträge annehmen oder die Betreuung oder Beratung fortsetzen, obwohl das für die Arbeit notwendige Vertrauensverhältnis zum Klienten aus welchen Gründen immer nicht besteht oder

4. Klienten als Referenz angeben oder

5. Angebote so formulieren, daß die Klienten sich kein inhaltlich vollständiges und umfassendes Bild von den zu erwartenden Leistungen sowie den dabei anfallenden Kosten machen können oder

6. den persönlichen Leidensdruck von Klienten ausnützen, um sich persönlich zu bereichern.

(2) Lebens- und Sozialberater haben ihren Klienten bei Vorliegen einer Krankheit oder eines Anzeichens, das das Vorliegen einer Krankheit vermuten läßt, nachweislich den Besuch bei einem Angehörigen eines in Betracht kommenden Gesundheitsberufes zur Abklärung des Krankheitsanzeichens oder zur Heilbehandlung zu empfehlen.

§ 5. Lebens- und Sozialberater verhalten sich im Umgang und im Geschäftsverkehr mit anderen Berufsangehörigen insbesondere dann standeswidrig, wenn sie

1. Leistungen unentgeltlich oder generell zu Bedingungen anbieten oder erbringen, die den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen kaufmännischen Geschäftsführung widersprechen oder

2. andere Berufsangehörige oder deren Leistungen in unsachlicher Weise herabsetzen oder

3. nicht zur Zusammenarbeit mit Kollegen ihrer Berufsgruppe oder mit Angehörigen angrenzender Berufe bereit sind, obwohl dies zur Abklärung einer bestimmten Frage erforderlich wäre.

Berufsbezeichnungen und Werbung

§ 6. (1) Lebens- und Sozialberater dürfen insbesondere im Umgang und Geschäftsverkehr mit ihren Klienten und in Ankündigungen ihre Berufsbezeichnung nicht mit berufsfremden Zusätzen verbinden (z. B. esoterischer Lebensberater).

(2) Lebens- und Sozialberater dürfen nur dann einen Zusatz zur Berufsbezeichnung führen, wenn sie durch Ausbildungsmaßnahmen oder berufliche Erfahrungen eine diesem Zusatz entsprechende Qualifikation erworben haben.

(3) Lebens- und Sozialberater haben sich insbesondere im Umgang und Geschäftsverkehr mit ihren Klienten und in Ankündigungen jeder unsachlichen oder unwahren Information im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Berufes zu enthalten.

(4) Lebens- und Sozialberater dürfen nicht veranlassen oder dazu beitragen, daß Dritte gegen das im Abs. 3 festgelegte Gebot verstoßen.

Betriebsausstattung

§ 7. (1) Die Betriebsausstattung der Lebens- und Sozialberater hat jenen Anforderungen zu entsprechen, die üblicherweise an Lebens- und Sozialberater gestellt werden und die eine standesgemäße Berufsausübung gewährleisten.

(2) Lebens- und Sozialberater haben dafür zu sorgen, daß geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die eine ungestörte und diskrete Beratungstätigkeit ermöglichen.

Sonstige Berufspflichten

§ 8. (1) Lebens- und Sozialberater sind verpflichtet, ihren Klienten oder deren gesetzlichen Vertretern alle Auskünfte über die Beratung, insbesondere über die voraussichtliche Dauer und die Art der Beratung und die Höhe des pro Beratungsstunde zu bezahlenden Honorars zu erteilen.

(2) Lebens- und Sozialberater dürfen für die Überweisung von Klienten an einen Dritten keine Vergütung nehmen oder sich zusichern lassen. Sie dürfen weiters für die Zuweisung von Klienten durch einen Dritten keine Vergütung geben oder versprechen.

Professionalität und Seriosität in der psychosozialen Beratung

René Reichel

Einleitung

Zwei Begriffe sind es, die in unserer alltäglichen Kommunikation häufig ins Spiel kommen, wenn über die Qualität in Beratungsberufen gesprochen wird: Professionalität und Seriosität. Beide Begriffe implizieren Ansprüche, die aber jeweils nicht genau geklärt sind. Zusätzlich dient die Verwendung dieser Begriffe in der Alltagssprache eher der Abgrenzung („das ist unprofessionell“, „das ist unseriös“) als der positiven Beschreibung und Definition. Dieser Beitrag1 versucht, konsensfähige Kriterien für die Beschreibung zunächst von Professionalität und anschließend von Seriosität zu entwickeln.

1. Wer und was ist professionell?

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird üblicherweise eine positive Wertung impliziert, wenn jemand als „Profi“ oder ein Handeln als „professionell“ bezeichnet wird. Es hat dann irgendwie mit „gut“ oder „kompetent“ oder „qualifiziert“ zu tun. In so einem Fall stellt sich dann kaum mehr die Frage, was denn genau gemeint sein könnte, wenn von Professionalität gesprochen wird. Seit einigen Jahren beginnt sich die Soziologie etwas näher mit einem möglichen Verständnis von Professionalität zu beschäftigen (Mieg/Pfadenhauer 2002; Pfadenhauer 1997, 2005). Im Bereich der Beratung gibt es kaum kritische Reflexionen zu der Frage: Was ist professionelle Beratung? Ein solcher Mangel ist nicht nur ein intellektueller, sondern auch einer zum Nachteil der jeweiligen KlientInnen. In vielen Professionen geht es nicht nur um eine abstrakte „Qualität“, sondern sehr konkret um Schaden oder Nutzen2. So auch bei Beratung. Daher muss die Frage nach der Professionalität in der Beratung bei der grundsätzlichen Untersuchung des Verständnisses von Professionalität ansetzen.

Mehrere Zugänge scheinen möglich:

1.1 Die Beschreibung des Unterschieds

Auf drei Wortebenen können wir Unterscheidungen und Abgrenzungen vornehmen, wobei es hier nicht um etymologische Aspekte geht, sondern um das gewachsene Alltagsverständnis:

• Die Ebene des Hauptworts „Profession“: Da neigt man zunächst zu einer Verknüpfung mit „Beruf“. Unter Beruf verstehe ich „die Ausübung einer Arbeit, die nach gesellschaftlichen Normen geregelt und anerkannt ist, längere Zeit hindurch verrichtet wird und weitgehend oder ganz zur Existenzsicherung dient.“ (Gumplmaier/Plattner/Reichel 1996, 18) Hier könnte man fast von einem Synonym sprechen. Profession und Beruf unterscheiden sich kaum.

• Die Ebene des Eigenschaftsworts „professionell“: Da kommen Begriffe in den Sinn wie „amateurhaft“, „dilettantisch“ oder „laienhaft“, die das Gegenteil von „professionell“ beschreiben. „Dilettantisch“ bezieht sich dann vor allem auf die (gering eingeschätzte) Qualität des Handelns, „amateurhaft“ oder „laienhaft“ bezieht sich noch zusätzlich auf den ökonomischen Aspekt: Amateure oder Laien werden nicht oder kaum für ihr Handeln bezahlt, Profis schon (etwa beim Sport oder im Theater). Und damit kommen wir zur dritten Wortebene im alltäglichen Sprachgebrauch:

• Die Ebene der Zuschreibung „Profi“: Hier schlage ich eine Differenzierung vor zwischen dem professionellen „Experten“ und dem professionellen „Spezialisten“. Wenn man dem alltäglichen Sprachgebrauch folgt, könnte man sagen: SpezialistInnen erwerben diese Bezeichnung durch ihr Handeln, das ihnen so schnell niemand anderer nachmachen kann. Woher sie ihre Fertigkeit (ihre „Performanz“) haben und was sie zu ihrem Handeln berechtigt, ist nebensächlich; denken wir nur an die vielen unverzichtbaren Computerspezialisten. ExpertInnen hingegen haben einen umfassenderen Bezug zur Sache, sie erkennen Zusammenhänge, sie können auch beraten und erklären. Sie haben sozusagen eine politischere Identität und eine gewisse Autonomie, während SpezialistInnen allem und jedem dienen (das wurde und wird in Bezug zu manchen Branchen wie Rüstung, Chemieindustrie oder auch Medizin ja immer wieder diskutiert). Während ExpertInnen allerdings ihre Kompetenz immer wieder unter Beweis stellen müssen, wird Profis Kompetenz zunächst ohne weiteres zugeschrieben, wenn sie einmal aufgrund ihrer spezifischen Berufszugehörigkeit als solche definiert sind. ExpertInnen haben also einen höheren Inszenierungsbedarf als Profis. Das lässt sich gut bei jenen ExpertInnen erkennen, die in den Medien zu bestimmten Fachthemen befragt werden.

Bei psychosozialer Beratung gehen wir davon aus, dass in der professional community mehrheitlich das Bild des Experten gegenüber dem des Spezialisten bevorzugt wird, bei den KlientInnen ist das weniger eindeutig. Je konkreter das Leiden oder das Anliegen, desto mehr erwarten sich KlientInnen einen Spezialisten, der ihm punktgenau hilft; und so werden z. B. ÄrztInnen wohl öfter als SpezialistInnen angefragt und seltener als ExpertInnen. Im Bereich Psychotherapie und Beratung gibt ein durchaus vergleichbares Begriffspaar mit der Unterscheidung von „Kompetenz“ und Performanz“ (Näheres dazu unten). Allerdings kann man in Beratungsberufen generell von einer „doppelten Expertenschaft“ (Petzold 2005, 12) ausgehen, denn dem „Experten für den Beratungsprozess“ sitzt ein „Experte für das Problem“ in Gestalt des oder der Klientin gegenüber.

1.2 Geschichtliche Veränderungen

1.2.1 Zugehörigkeiten weichen sich auf

Etymologisch ist Profession mit Konfession verwandt, d. h. die Rolle des Profis war jahrhundertelang durch Rituale abgesichert und normiert: Etwa durch den Eid auf die Verfassung, den Eid des Hippokrates, die Priesterweihe, die Aufnahme in eine Zunft oder die Promotion an der Universität usw. Der Profi ging durch seine Ernennung Bindungen und Verpflichtungen ein. Er gehörte zu seiner „professional community“. Diese Bedeutung von Profession ist eindeutig zurückgegangen. Einerseits durch die vielfältige Aufspaltung von Berufsgruppen, wodurch verschiedene Unter-Identitäten geschaffen wurden. Individuell ist die Berufszugehörigkeit flexibler geworden, der Schuster bleibt nicht mehr so ohne Weiteres „bei seinem Leisten“. Auch das verringert die Bindung an eine Berufsgruppe. Das „Standesbewusstsein“ hat stark nachgelassen. (Der „Standesdünkel“ hält sich allerdings da und dort noch, aber das hat eher mit Ökonomie und Macht als mit Berufsehre zu tun.) Viele Professionelle haben aber entweder Schwierigkeiten, sich eindeutig zuzuordnen, was manchmal auch zu mangelndem Identitätsgefühl oder mangelnder Verwurzelung führt, oder sie erleben Interessenskonflikte in ihrer beruflichen Patchwork-Identität.

Was schreiben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie in einem Hotel einchecken, auf dem Anmeldezettel in das kleine Kästchen „Beruf“? Falls Sie jetzt mit der Antwort zögern, dann wissen Sie, was mit diesem Absatz gemeint ist.

1.2.2 Die Neuen kommen schneller

Professionalität ist ein Merkmal von Arbeit, das sich immer erst entwickeln muss. Insofern haben es alle neuen Berufe und Berufszweige schwer3. Viele Aspekte der Professionalität wie gesetzliche Regelungen, interne Spielregeln, Ausbildungsstandards, Berufspolitik und öffentliche Selbstdarstellung müssen erst entstehen. Dabei sind es oft bestimmte Pioniergestalten, die das Bild der Profession nach innen wie nach außen – oft klischeehaft – prägen (z. B. Freud und die Couch, Adler und der Minderwertigkeitskomplex, Frankl und die KZ-Bewältigung, Alice Salomon und die Sozialarbeit usw.).

Aus diesem Blickwinkel interessant sind auch die Umstände für die Entwicklung und Anerkennung von Professionalität: Sofern ein neuer (oder nicht etablierter) Beruf eine Konkurrenz für bestehende Professionalitäten darstellte, wurde – und wird – seine Entwicklung hin zur Professionalität massiv blockiert. Das war im medizinischen Bereich etwa bei den Hebammen und bei den PsychotherapeutInnen der Fall. Auch Sozial- und Lebensberatung kennt diese Dynamik. Solche Blockierungen fanden und finden natürlich auch dann statt, wenn es durchaus zum Schaden der Kunden, hier der PatientInnen und KlientInnen, gereicht. Sind solche Konkurrenzierungen nicht zu befürchten, dann vollzieht sich die Entwicklung zur Professionalität des neuen Berufs leichter und schneller, so etwa bei Designern, Eventmanagern, Werbefachleuten.

1.3 Professionalität und Identität

Dass Arbeit und Beruf die Identität eines Menschen entscheidend mitbestimmen, ist ja nicht neu. Schließlich war der Beruf seit Jahrhunderten auch eine Quelle der Namensgebung von Menschen. Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts sind aber zwei Veränderungen zu beobachten:

• Die Identität von Frauen wird heute mehr von ihrem eigenen Beruf getragen als von dem ihres – eventuellen – Mannes.

• Der eine und wahre Beruf fürs Leben wird deutlich seltener4. Patchwork-Karrieren, Portfolio-Arbeit und andere Begriffe bezeichnen die neuen Formen von Berufstätigkeiten, die ganz verschiedene Formen entwickeln: Das Arbeitsleben wird unterbrochener, zersplitterter, unvorhersehbarer, aber auch chancenreicher. Es gibt Berufe, die von hoher Professionalität gekennzeichnet sind, aber als Nebentätigkeiten ausgeübt werden, speziell in der Beratungslandschaft: Viele PsychotherapeutInnen bestreiten nur einen Teil ihres Erwerbseinkommens mit Psychotherapie, und Supervision wird überwiegend als Nebentätigkeit definiert, sodass sich hier die Etablierung als eigenständiger Beruf verzögert. Während in der Beratungslandschaft viele Personen zu finden sind, die eine solche persönliche Mischung von Arbeitsfeldern und Berufstätigkeiten durchaus schätzen, dürfte das bei vielen anderen Menschen anders sein. Das Sicherheitsbedürfnis des Menschen ist durch diese neue Entwicklung einer großen Belastung ausgesetzt (Keupp/Dill 2010; Reichel 2008).

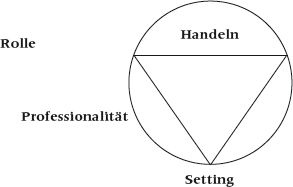

1.4 Die drei Ebenen der Professionalität: Rolle – Handeln – Setting

Einerseits wird mit Profi eine Rolle bezeichnet, die einen Menschen beschreibt, wenn er bestimmte Merkmale zeigt: Meist geht es um eine bestimmte Ausbildung, die er nachweisen können muss. Ausbildungsabschlüsse sind oft eine Art Initiation in eine bestimmte neue Rolle. Auch rechtliche Aspekte einer Berufsausübung sind für eine berufliche Rolle kennzeichnend, das wird etwa durch die andere Bedeutung des Wortes Kompetenz im Sinne von „Zuständigkeit“ deutlich. Manchmal wird die berufliche Rolle auch durch die Erfahrung geprägt, die jemand mitbringt („ein alter Hase“).

Rollen verhalten sich zueinander. Rollen gibt es auch im Privaten. Private und berufliche Rollen verhalten sich zueinander, d. h. sie ergänzen oder blockieren einander. Ein Schwager, der Maurer ist, kann mir z. B. ohne weiteres bei meinem Hausbau helfen, er wird es vielleicht sogar besonders sorgfältig tun. Ein Schwager, der Psychotherapeut oder Lebensberater ist, kann aber nicht mein/ unser Paarberater sein5. Wir sprechen dann von einem „Interrollenkonflikt“, der in manchen Berufen gesetzlich verhindert wird, z. B. dass in manchen Schultypen LehrerInnen ihre Kinder in der Klasse haben, und der in anderen Berufen leider viel zu wenig reflektiert ist, wenn etwa ein Arzt seine Familienmitglieder behandelt.

Andererseits beschreiben wir mit dem Wort „professionell“ meist ein bestimmtes – qualitätsvolles – Handeln. Es unterscheidet sich vom eingangs beschriebenen amateurhaften oder dilettantischen Handeln. Ob jemand allerdings ein Handeln als professionell wahrnimmt und beschreibt, hängt auch ganz wesentlich vom Setting ab, von Rahmenbedingungen wie Ort, Zeitpunkt, Dauer, Art der Bezahlung usw., in denen ein Handeln erlebt wird. Wenn eine Lehrerin in der Schule etwas erklärt, wird das eher als professionelles Handeln erlebt und bewertet, als wenn sie dasselbe in der Jausenstation beim Wandertag tut. Ein Arzt, der in der Pause eines Konzerts einem Bekannten einen schnellen Tipp gibt, wird weniger als professionell handelnd erlebt, als wenn er dasselbe in seiner Ordination und in seinem weißen Mantel tut. Eine Beraterin, die sich im Zugabteil auf ein Gespräch einlässt, wird weniger professionell erlebt, als wenn sie dieselben Sätze in ihrer Praxis zu einem neuen Patienten oder Klienten spricht. Ähnliches gilt für die Kirche oder für die Polizei (daher heißt es klugerweise: „Kommen Sie mal mit aufs Revier!“).

Abb. 1: Professionalität im Spannungsfeld von Rolle, Setting und Handeln

Der eindeutige Raum (der „Arbeitsplatz“), die bestimmte Zeit, das geklärte Zeitmaß und manchmal auch der Ablauf des Kontakts sind einige wichtige Elemente des Settings. Das Bewusstsein darüber, wie das Setting die Professionalität prägt, ist weniger entwickelt als das Rollenbewusstsein. So lassen sich z. B. SozialpädagogInnen, KindergärtnerInnen und LehrerInnen häufig „zwischen Tür und Angel“ oder am Telefon von Eltern zu relevanten Gesprächen über ihre Kinder verführen, was ihrer pädagogischen Professionalität durchaus abträglich ist. Sokrates könnte als Urmodell dienen für ein höchst kompetentes Handeln im unpassenden Setting (er führte ja seine „Gespräche“ auf den Straßen und Plätzen) mit den bekannten negativen Folgen. Plato erkannte das vermutlich und schuf mit seiner „Akademie“ ein Setting, das bald auch zu einer höheren Zuschreibung von Professionalität und damit zu mehr Anerkennung der Philosophen führte.

Reflektiert man den Begriff Setting nicht nur auf dem Hintergrund des Rahmens, in dem zwei Menschen miteinander kommunizieren, sondern auf dem Hintergrund einer ganzen Einrichtung, etwa einer Beratungsstelle, dann ergeben sich drei umfassende Perspektiven (Großmaß 2004, 488f.):

1. „Die Situierung der Einrichtung im politischen Raum: Finanzierung und Trägerschaft, institutionelle Verflechtung mit anderen Organisationen,

2. der Ort, an dem sich eine Beratungseinrichtung befindet, sowie die Ausstattung ihrer Räumlichkeiten und

3. die Gestaltung der konkreten Beratungssituation, das methodische Setting.“

Schon früher hatte Ruth Großmaß (2002, 189f.) in einem Beitrag zur „Gestaltung von Beratungsräumen als professionelle Kompetenz“ u. a. einige sehr pragmatische Punkte aufgelistet, die für KlientInnen bedeutsam sind:

• Sie möchten die Beratungsstelle schnell finden können, ohne jemanden danach fragen zu müssen. Auch das längere Studieren von Schildern mit Stockwerkangaben und Sprechzeiten sollte ihnen erspart bleiben.

• Sie möchten nicht von Bekannten dabei gesehen werden, wie sie eine Beratungsstelle aufsuchen.

• Sie wollen sich, in der Einrichtung angekommen, auch dort schnell zurechtfinden können; die innere Unsicherheit nicht auch noch durch äußere Irritation verstärken!

• Sie wollen nicht irgendwo (wie im Wartezimmer eines Arztes) für alle erkennbar auf die „Behandlung“ warten müssen.

• Sie wollen vielleicht dennoch einen Moment in Ruhe für sich sein, bevor es „losgeht“.

• Sie wollen nicht mit Eindrücken überflutet werden, aber vielleicht doch etwas vorfinden, auf dem ihr Blick ruhen kann; vielleicht möchten sie auch etwas Interessantes in die Hand nehmen und darin blättern.

• Sie möchten während dieses ganzen Vorgangs weder mit Schäbigkeit und Schmutz belästigt werden, noch mit der Privatheit anderer Menschen zu tun bekommen.

• Und sie wollen auch nicht das Gefühl haben, sich auf dem falschen Terrain zu bewegen – weder hinsichtlich ihres Geschlechts, noch hinsichtlich ihrer sozialen Schicht, noch in Bezug auf ihre inneren Überzeugungen.

Diese Hinweise lassen sich in konkrete Gestaltungskriterien nicht nur für Beratungsstellen, sondern auch für jede private Beratungspraxis umlegen.

Bemerkenswert sind hier allerdings auch die Konzepte, die bewusst auf das eigenständige Beratungssetting im Sinne eines Beratungsraums verzichten, um bestimmte KlientInnen überhaupt zu erreichen: Die „nachgehende Beratung“ (Hargens 2000) oder die „aufsuchende Psychotherapie“ (Conen 2002). Auch einige Arbeitsfelder in der Sozialarbeit müssen dieses Problem des uneindeutigen Arbeitsplatzes berücksichtigen.

1.5 Die – vor allem sprachliche – Inszenierung der Professionalität

Da sind zunächst die Insignien: Ursprünglich hatten sie vorwiegend Symbolcharakter (die Krone, der Bischofsstab, bestimmte Farben), heute gibt es noch relevante Reste bei Orden, Uniformen, beim weißen oder grünen Mantel in der Medizin (der Symbolrest ist z. B. dort noch eigenartig bedeutsam, wo in Gesundheitseinrichtungen auch die Bürokräfte im weißen Mantel an ihren Schreibtischen sitzen) oder die Uniformen beim Personal von Restaurantketten.

Ergänzt werden solche Insignien der Professionalität durch bestimmte Arbeitstaschen (die Arzttasche, der Werkzeugkoffer), das Stethoskop, bestimmte Hüte oder andere Accessoires (z. B. früher die Pfeife bei Intellektuellen).

Das heute weit wichtigere Instrument zur Inszenierung von Professionalität ist die Sprache: Nicht nur die Fachausdrücke und Formulierungen (der „Jargon“) sind es, mit denen sich Profis von den Laien unterscheiden, es ist auch der Tonfall, der sich deutlich ändert, wenn der Profi einem Laien erklärt, worum es geht. Es ist ja auch bemerkenswert, wie regelmäßig viele PolitikerInnen die Bürgerfremdheit von Gesetzestexten, Verordnungen, Bescheiden und Verwaltungsbestimmungen beklagen, und wie ebenso regelmäßig alle Reformbestrebungen hier im Sande verlaufen. Offenkundig ist für die höhere Beamtenschaft die Sprache ein Instrument, ihre Professionalität zu konstituieren und zu sichern. Spätestens bei dieser Verwendung von Sprache wird deutlich, dass Professionalität auch etwas mit Macht zu tun hat, und das heißt auch mit Machtmissbrauch. Und das erhält dann im Bereich professioneller Beratung besondere Bedeutung. Hierzu ein Beispiel, das schon auf den nächsten Abschnitt „Professionalität in der Beratung“ hinführt: Sue Culley stellt in ihrem Buch Beratung als Prozess (Culley 1996, 50) zwei Formulierungen gegenüber, die auf die Klientenfrage nach dem theoretischen Hintergrund ihrer Arbeitsweise antworten.

Die erste Antwort lautet:

„Ich werde versuchen, Ihnen genau zuzuhören und Sie zu ermutigen, das, was Sie sagen, auch noch weiter auszuführen. Wenn wir uns dann besser kennengelernt haben, werde ich Ihnen auch meinerseits sagen, worüber zu sprechen ich für hilfreich halten werde – oder auch, welche zusätzlichen Themen und Handlungsmuster ich aus dem Gespräch auftauchen sehe. Ich glaube nämlich, dass Sie dadurch, dass Sie über Ihre Beschwernisse sprechen und dass wir sie aus verschiedenen Sichtwinkeln betrachten, von sich aus Wege entdecken, um Ihre Probleme aus eigener Kraft besser bearbeiten und vielleicht sogar lösen zu können.“

Die zweite Antwort lautet:

„Nun, wenn Sie mich nach meiner Orientierung fragen: Ich folge grundsätzlich einer humanistischen und existenzialistischen Orientierung – allerdings beziehe ich mich auch auf kognitive und behaviouristische Ansätze, sofern sie von Nutzen sind. Das Hauptziel meiner Arbeit mit Klienten ist darauf gerichtet, ihre Aktivität und Intentionalität zu befördern. Zu Beginn unserer Arbeit werde ich mich darauf konzentrieren, empathisch auf die Formulierung ihrer Probleme zu reagieren, in einer späteren Phase werde ich eher konfrontativ arbeiten und dabei alle Widersprüche aufgreifen, die Sie mir im Gespräch anbieten. Mein Hauptinteresse gilt dabei der Unterstützung Ihres zielgerichteten Handelns.“

Beide Formulierungen stimmen, und es ist evident, welche Bedeutung in jeder Formulierung liegt und welche (Neben-)Wirkung sie jeweils auslösen dürfte. Nicht nur, dass deutlich wird, wie sehr Sprache ein Machtmittel ist, sie kann – wenn sie nicht spezifisch reflektiert wird – in krassen Widerspruch zum inhaltlichen Interesse treten, so wie es hier der Fall ist, wenn etwa Beratung als Instrument der Förderung von Selbstverantwortung verstanden wird, die Sprache des Beraters aber gelegentlich das Gegenteil bewirkt. Einige Websites von BeraterInnen könnten aus dieser Perspektive eine Überarbeitung gebrauchen.

1.6 Die Zuschreibung

Wer darf beschreiben oder gar bewerten, was und wer professionell ist?

In vielen Fällen ergänzen sich die berufsinterne Selbstbeschreibung als Profi und die von außen kommende Zuschreibung: „Das ist ein Profi.“ In diesem Fall gibt es keine Probleme, Selbstbild und Fremdbild passen zusammen.

Bei manchen Berufen wird Laien zugestanden, die Professionalität in Frage zu stellen, etwa bei PolitikerInnen, zunehmend auch bei LehrerInnen, KindergärtnerInnen u. a. Seltener erlaubt wird das bei ÄrztInnen, Handwerkern, TechnikerInnen, UnternehmerInnen (außer im Nachhinein, wenn der Konkurs eintritt). Wenn Selbstbild und Fremdbild auseinanderklaffen, dann ist das auch die Zeit der Öffentlichkeitsarbeiter, der PR-Abteilungen, der Imagepflege, der Lobbys usw.

Hier könnte auch ein genderspezifischer Aspekt insofern vorliegen, dass etwa in männerspezifischen Berufen die Professionalität weniger leicht antastbar ist als in Berufen mit hohem Frauenanteil. Aber das dürfte nicht grundsätzlich gelten: So fühlen sich in Politik und Fußball auch viele Laien kompetent genug, Profis zu kritisieren.

Nicht immer ist Zweifel an einer Profession schon ein Grund, sich von den ProfessionistInnen abzuwenden. Trotz großer Zweifel werden Meinungsforscherinnen, Meteorologen, Börsianer und Psychologinnen immer wieder gern gefragt. Das ist ein interessantes Phänomen gerade für uns BeraterInnen.

2. Professionalität in der Beratung(slandschaft)

Frank Nestmann (2004, 548) unterscheidet in der Beratung drei „Formalisierungsgrade“, man könnte auch sagen. „Professionalisierungsgrade“: Die informelle Beratung (bei Belardi [1996] auch „Alltagsberatung“ genannt), die halbformalisierte Beratung, die fallweise eher nebenbei durch LehrerInnen, ÄrztInnen, KrankenpflegerInnen usw. geschieht, sowie die formalisierte Beratung, die von dezidierten Beratungsprofis in einem definierten Setting durchgeführt wird. Nestmann (ebd., 557) weist auf die Gefahr hin, dass durch die Zunahme professionell formalisierter Beratung die wichtigen Ressourcen informeller und halbformalisierter Beratung ausgehöhlt werden könnten – eine Gefahr, die nur durch übergreifende Vernetzungs- und Vermittlungsprozesse eingedämmt werden kann.

2.1 Die Ambivalenz in der Zuschreibung

Wie schon deutlich geworden ist, definiert sich Professionalität einerseits aus einer „inneren Plausibilität“ heraus, d. h. jemand hat die notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen, und andererseits aus einer „äußeren“ Plausibilität heraus, d. h. der Glaubwürdigkeit, die jemand bei den KollegInnen und den KlientInnen hat, wodurch ihm von diesen Professionalität zugeschrieben und zugestanden wird. Er oder sie ist dadurch sozusagen die Verkörperung der Professionalität. Das ist – wie oben beschrieben – bei manchen Berufsgruppen leichter und bei manchen schwerer.

Im Feld der Beratung finden wir bei der Zuschreibung von Professionalität eine hohe Ambivalenz: Einerseits eine schnelle und oft heftige Geringschätzung gegenüber allem, was „so psychologisch daherkommt“. „Psychologisieren“ ist meist ein Ausdruck klarer Abwertung. Andererseits ist eine fast sehnsüchtige Gläubigkeit gegenüber Personen und Aussagen festzustellen, wenn es um die unbewussten Anteile im menschlichen Denken, Fühlen und Handeln geht.

Diese Ambivalenz macht die Sache nicht leicht. Sie hindert die BürgerInnen, genauer hinzuschauen, wer nun eigentlich für welche Themen oder Probleme zuständig sein könnte, und lässt sie in einem ungenauen, man könnte fast sagen „unerwachsenen“ Bild verhaftet bleiben. Auch die Erwartungsklärung – „Was soll hier für mich herauskommen?“ – fällt bei solchen undifferenzierten Zuschreibungen schwerer. Bei den BeraterInnen wird der Narzissmus strapaziert, wenn man sich einerseits abgewertet und andererseits sehnsüchtig betrachtet fühlt. Aber damit gut umzugehen müsste ja Teil der Professionalität sein (Schmidbauer 1992; Jaeggi 2001, 46).

2.2 Kompetenz und Performanz

Im Allgemeinen wird der Begriff „Kompetenz“ heutzutage ziemlich wahllos und wie selbstverständlich verwendet. „White führte 1959 den Kompetenzbegriff in der Motivationspsychologie ein. Dort bezeichnet er Ergebnisse von Entwicklungen grundlegender Fähigkeiten, die weder genetisch angeboren noch das Produkt von Reifungsprozessen sind, sondern vom Individuum selbstorganisiert hervorgebracht wurden.“ (Lenbet 2004, 223)

Hilarion Petzold betont schon seit vielen Jahren, speziell im Bereich Aus- und Weiterbildung für Psychotherapie, Supervision und Beratung, die Bedeutung der Unterscheidung von Kompetenz und Performanz (Petzold 1988, 586ff.). Kompetenz ist für ihn die

„Gesamtheit der Fähigkeiten, die erforderlich sind, um bestimmte Ziele zu erreichen. […] Unter Performanz verstehen wir ‚alle jene Fähigkeiten’, durch die Kompetenzen in sinnvolles, praktisches Handeln umgesetzt werden können. Performanzen, die nicht in Kompetenzen gegründet sind, stehen in der Gefahr, Chaos zu schaffen (etwa durch die Verwendung einer psychotherapeutischen Technik, ohne dass eine kompetente Einschätzung der Situation, des Krankheitsbildes, der psychischen Belastbarkeit des Patienten vorliegt). Kompetenzen ohne angemessene Performanz stehen in ähnlicher Weise in Gefahr, in Unangemessenheiten zu führen. (Das theoretische Wissen um Neuroseformen und Krankheitsbilder ohne eine geschulte Intuition und Fähigkeit, dieses Wissen zu kommunizieren oder in Interventionen umzuformen, vermag in gleicher Weise einen Patienten zu überlasten oder gar zu schädigen.) […]

Gerade im therapeutischen Sektor wird der aufgezeigte Doppelaspekt von Kompetenz und Performanz zu einer Grundlage jeglichen Aus- und Weiterbildungskonzepts verstanden werden müssen. Die Theorie im Sinne ‚rein akademischen’ Wissens reicht nicht aus. Die Praxis ‚rein pragmatischen’ Trainings bleibt unzureichend. Die Einheit von Theorie und Praxis ist bei allen ‚angewandten Humanwissenschaften’ als Formen‚angewandter Anthropologie und Gesellschaftstheorie’ unabdingbar, denn es handelt sich um ‚sinngeleitetes’ Tun mit und zwischen Menschen.“ (Petzold 1988, 586f.)

Performanz spiegelt also die „äußere Seite“ von Kompetenz wieder, sie bildet das Handeln, in dem Kompetenz sichtbar wird. Hier ergibt sich eine Brücke zur soziologischen Unterscheidung zwischen ExpertInnen und SpezialistInnen, die ja in vielen Berufsfeldern durchaus im Sinne der Arbeitsteilung zu finden ist, die aber von Petzold für alle „angewandten Humanwissenschaften“ abgelehnt wird.

2.3 Die Unübersichtlichkeit der Beratungslandschaft

Da kommt in dieser Landschaft jemand aus dem Dickicht gekrochen oder überschreitet mit Fanfaren die Grenze aus einem (beruflichen) Nachbarland und nennt sich fröhlich „Coach“ oder bietet „Familienaufstellungen“ an. Nichts und niemand kann ihn daran hindern. Vielleicht ist er auch wirklich ein guter Berater, aber woran erkennt man das?

Die Bemühungen um Standards und vielfältige Qualitätsentwicklungen („Qualitätssicherung“ ist das beliebtere Wort, denn es unterstellt, dass die Qualität schon so gut ist, dass sie gesichert werden muss) laufen immer wieder dem Beratungsmarkt hinterher. Kaum ist ein Berufsbild einigermaßen in seinen Standards gesichert, taucht ein neues Berufsbild auf, das diese Standards unterläuft. Forschungsgegründete Konzepte sind noch kaum vorhanden.

Dazu kommt, dass das weite Land der Seele nicht so eindeutig in Weiden und andere Nutzflächen unterteilbar zu sein scheint, die Grenzziehungen sind nicht nur für die potenziellen KlientInnen unklar: Die Grenzen zwischen Supervision, psychosozialer Beratung (Lebensberatung) und Psychotherapie sind auch in der professional community schwer zu ziehen und ziemlich umstritten. Und auch die vielen Gesichter des Coaching auf dem Beratungsmarkt lösen diese Grenzen zurzeit noch mehr auf. Man beachte dazu das Treiben auf dem „Burnout-Markt“. Je unklarer aber die Grenzziehungen sind, desto schwerer ist auch die Präzisierung der jeweiligen Professionalität.

Wie schon weiter oben beschrieben, dient auch in der Beratungslandschaft die Sprache manchmal der Förderung von Unübersichtlichkeit. „Polemisch gesagt: es gibt wohl kaum einen Bereich mit einem derartig rasanten Ge- und Verbrauch an Sprache und Konzepten nebst geistiger Ziehväter und Ziehmütter wie in den therapeutischen und beraterischen.“ (Schrödter 1997, 83)

2.4 Statusunterschiede

Jahrhundertelang waren für die „Lebensberatung“ der Menschen Ärzte und Priester zuständig, und sie ließen sich diese Zuständigkeit nur schwer nehmen. Das mit dieser Tätigkeit verbundene besondere Vertrauensverhältnis führt ja zu einer Machtposition, und diese Machtposition wiederum bedeutet auch Status. Und so hat die Ärzteschaft sich lange gegen alles gewehrt, was das „Therapiemonopol“ ihrer Zunft aufweichen könnte, was auch verständlich ist. Trotzdem sind andere Berufe in diese Gebiete vorgedrungen, speziell die PsychotherapeutInnen. Der lange von ihnen erlittene Kurpfuscherei-Verdacht (der ja auch die psychotherapeutisch wirkenden und forschenden ÄrztInnen betraf) wurde von der PsychotherapeutInnen-Zunft ein Stück weit aufgegriffen und weitergegeben. Der Standesdünkel der ÄrztInnen gegenüber den PsychotherapeutInnen (den übrigens auch die Krankenkassen aus anderen Gründen fallweise weiterspielen) ist etwa in der Einstellung vieler PsychotherapeutInnen gegenüber den LebensberaterInnen gelegentlich wiederzufinden. In einem gewissen Maß gehören solche Vorgänge zum Leben der professional communities und ihrer Berufsvertretungen. Sie sind keineswegs nur Kämpfe um die Futtertröge, sondern produzieren immer wieder auch Stoff für redliche inhaltliche Reflexionen und Weiterentwicklungen. Fallweise werden aber die Abgrenzungen zu Ausgrenzungen, und da wird es fachlich fragwürdig. Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Abgrenzung einseitig verläuft, wenn also etwa

• das ärztliche Gespräch auch dann über die Kasse – geringfügig, aber doch – verrechenbar ist, wenn der Arzt/die Ärztin keine Ahnung von der Arbeit mit psychosozialen Problemen hat;

• manche PsychotherapeutInnen sich prinzipiell für Supervision qualifiziert fühlen, auch ohne Zusatzausbildung oder Weiterbildung;

• manche Coaches im Wirtschaftsbereich sich für die Arbeit mit jedem Thema qualifiziert fühlen (oft auch ohne relevante Ausbildung), aber BeraterInnen ohne „Wirtschaftskompetenz“ abqualifizieren.

Allerdings ist hier ergänzend festzustellen, dass Fairness und Wertschätzung im Umgang zwischen benachbarten Professionen mittel- und langfristig förderlicher sein wird als Abwertung und Ausgrenzung. Die Wertschätzung von Gemeinsamkeiten wie von Unterschieden ist in der Regel eine günstigere Basis für weitere Qualitätsentwicklungen, die für die Beratungslandschaft unverzichtbar sind.

2.5 Akademisierung

Ein inzwischen unübersehbarer einheitlicher Trend in den psychosozialen Berufen ist die zunehmende Orientierung an den Universitäten und an der Wissenschaftlichkeit. Die Ausbildungen zur Psychotherapie wandern an die Universitäten, die Weiterbildungen im Bereich Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung werden seit Jahren zu Universitätslehrgängen mit akademischem oder Master-Abschluss ausgebaut. Parallel dazu fand auch das Upgrading der Sozialarbeit statt: Innerhalb von nur dreißig Jahren führte die Entwicklung von der kleinen Fachschule zur zweijährigen Akademie, dann zur dreijährigen Akademie und nun zum vierjährigen Studiengang an den Fachhochschulen. Und seit einigen Jahren finden sich auch Lehrgänge für Psychosoziale Beratung bzw. Lebens- und Sozialberatung an Universitäten, inkl. des Aufbaus zum Master of Science.

Zu diesem Trend der Akademisierung werden in den professionellen Zirkeln vor allem eine prinzipiell positive Haltung, eine gemischte und eine kritische Haltung vertreten:

+ Die damit verbundene gesellschaftliche Aufwertung wird recht einhellig erhofft und begrüßt.

± Der damit verbundene Druck, mehr Forschung in der psychosozialen Landschaft zu betreiben, wird mit gemischten Gefühlen, aber doch überwiegend positiv beurteilt. Natürlich wird auch weiterhin die Skepsis lebendig bleiben, dass sich vieles, was in Beratung und Therapie geschieht, nicht erforschen lasse. Aber diese Skepsis wird hörbar leiser.

– Viele ProfessionistInnen sind skeptisch, ob die universitäre Kultur nicht die bisher so wichtige Praxisnähe in den Aus- und Weiterbildungen verringert, ob Skripten und Prüfungen nicht die unverzichtbare Selbsterfahrungskultur der psychosozialen Ausbildungen verdrängen werden. Die Berechtigung dieser Skepsis ist derzeit nicht abzuschätzen, es wird sich lohnen, den wohl unvermeidlichen Kulturwandel genau zu beobachten.

Die Professionalisierung der psychosozialen Beratungslandschaft ist in Bewegung und wird es bleiben. Es wird zur Professionalität dieser Berufsfelder gehören müssen, die eigene Position in dieser Landschaft und in der Gesellschaft ganz allgemein immer wieder neu zu reflektieren und seriöse Ergebnisse dieser Reflexionen hör- und sichtbar zu machen, und dazu gehört auch der wissenschaftliche Diskurs.

3. Seriosität in der Beratung

Zum Unterschied zu „Professionalität“ ist eine genauere Beschreibung von „Seriosität“ überhaupt nicht zu finden. Es geht hier also ein wenig darum, „das Rad zu erfinden“. Als Ergebnis langjähriger Erfahrung und zahlreicher, dokumentierter kollegialer Diskussionen in Master-Lehrgängen schlage ich hier acht Kriterien vor, die als Richtlinie zur Erfassung von Seriosität herangezogen werden können:

Acht Kriterien für Seriosität in der Beratung

1. Wenn er/sie sich lange als Lernende/r versteht und verstanden hat.

Das umfasst (reflektierte) Ausbildungsjahre und die ersten Praxisjahre … etwa 7 Jahre.

2. Wenn er/sie ein diskutierbares Konzept vertritt,

d. h. in einer offenen Auseinandersetzung mit anderen „Schulen“ und Konzepten (scientific community) steht. Das fehlt vor allem bei esoterisch beeinflussten Konzepten häufig, wenn die AnhängerInnen sich immer nur gegenseitig zitieren und bestätigen.

3. Wenn er/sie gesetzeskonform handelt.

4. Wenn er/sie in ein kollegiales Weiterbildungs- und Kontrollsystem eingebunden ist.

Solisten, lonely cowboys und Stars können auf Dauer keine guten BeraterInnen sein, weil dann Bewunderung die nötige Reflexivität ersetzt. Kollegiale Vernetzung ist unverzichtbar (professional community).

5. Wenn er/sie ein gewisses Maß an Grunderfahrungen mit der Lebenswelt seiner Klient/inn/en mitbringt.

Der alltägliche Lebens- und Arbeitsstress enthält Faktoren, die nicht speziell „psychisch“ sind, z. B. Radldienst, familiäre Pflegeaufgaben, Sorge um den Arbeitsplatz etc. Solche Faktoren muss ein/e gute/r Berater/in kennen und respektieren (Feldkompetenz, Genderkompetenz).

6. Wenn der/die Berater/in in ihrer Professionalität und die Rahmenbedingungen der Beratung für die KlientInnen transparent sind.

7. Wenn Grenzziehungen erlebt werden.

Beratung kann und soll nicht alle Fragen und Probleme lösen, BeraterInnen haben nur begrenzte Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es ist eben nicht „alles möglich“, das muss rechtzeitig deutlich werden, auch wenn manche KlientInnen gerne eine umfassende Lebenshilfe hätten.

8. Wenn bei dem/der Berater/in die Fähigkeit erkennbar ist, mit Kritik und Misserfolg umgehen zu können.

Diese Zusammenstellung ist als ein „work in progress“ zu verstehen, als Versuch, für Produktdeklaration und Konsumentenschutz im Feld der Psychosozialen Beratung einen Beitrag zu leisten. Ergänzungen oder Präzisierungen sind erwünscht.

Literatur

Conen, M.-L. (2002): Wo keine Hoffnung ist, muss man sie erfinden. Carl-Auer-Systeme, Heidelberg.

Culley, S. (2002): Beratung als Prozess. Beltz, Weinheim.

Großmaß, R. (2002): Gestaltung von Beratungsräumen als professionelle Kompetenz. In: Frank Nestmann & Frank Engel (Hrsg.). Die Zukunft der Beratung. dgvt, Tübingen, 187–200.

Großmaß, R. (2004): Beratungsräume und Beratungssettings. In: Nestmann, Engel, Sickendiek (Hrsg.), 487–496.

Gumplmaier, H.; Plattner, M.; Reichel, R. (1996): Arbeit macht das Leben … Bohmann, Wien.

Hargens, J. (2000): Klar helfen wir Ihnen, wann sollen wir kommen? Verlag Modernes Lernen, Dortmund.

Jaeggi, E. (2001): Wer therapiert die Therapeuten. Klett-Cotta, Stuttgart.

Keupp, H.; Dill, H. (Hrsg.) (2010): Erschöpfende Arbeit. Gesundheit und Prävention in der flexiblen Arbeitswelt. transcript Verlag, Bielefeld.

Lenbet, A. (2004): Zur Aktualität des Kompetenzbegriffs und zur Bedeutung der Kompetenzentwicklung für das Coaching. In OSC 3/04. VS Verlag, Wiesbaden.

Mieg, H.; Pfadenhauer, M. (Hrsg.) (2002): Professionelle Leistungen – Positionen zur Professionssoziologie. UVK Verlag, Konstanz.

Nestmann, F. (Hrsg.) (1997): Beratung. Bausteine für eine interdisziplinäre Wissenschaft und Praxis. dgvt-Verlag, Tübingen.

Nestmann, F. (2004): Beratung zwischen alltäglicher Hilfe und Profession. In Nestmann, Engel, Siekendiek. (Hrsg.). dgvt-Verlag, Tübingen.

Nestmann, F.; Engel, F.; Sickendiek, U. (Hrsg.) (2004): Das Handbuch der Beratung (2 Bände). dgvt-Verlag, Tübingen.

PatientInneninformation (2014): http://www.donau-uni.ac.at/imperia/md/content/department/psymed/forschungsartikel/patientinneninformation_05.09.2014.pdf

Petzold, H. G. (1988): Integrative Bewegungs- und Leibtherapie. Junfermann, Paderborn. Petzold, H. G. (2005): „Beratung“ als Disziplin und Praxeologie zum Umgang mit subjektiven Theorien und ihren kollektiven Hintergründen in der modernen Wissensgesellschaft. In Beratung aktuell 1/2005. Junfermann, Paderborn.

Pfadenhauer, M. (1997): Die (Re-)Konstruktion professionelles Handelns. In: dies. (Hrsg.): Explorationen zum Begriff des professionellen Handelns. Uni-Druck, München.

Pfadenhauer, M. (Hrsg.) (2005): Professionelles Handeln. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

Reichel, R. (2008): Beratung für freiberufliche EinzelkämpferInnen. In: Hannes Krall, Erika Mikula, Wolfgang Jansche (Hrsg.): Supervision und Coaching. Praxisforschung und Beratung im Sozial- und Bildungsbereich. VS Verlag, Wiesbaden, 195–204.

Reichel, R. (2016): Beratung – Psychotherapie – Supervision. Einführung in die psychosoziale Beratungslandschaft. 2. Auflage. Facultas, Wien.

Schmidbauer, W. (1992): Die hilflosen Helfer. Rowohlt, Reinbek.

Schrödter, W. (1997): Zum Konzept von Beratung als integrierter Bestandteil der psychosozialen Versorgung. In Frank Nestmann (Hrsg.) (1997), 71–90.

Sennett, R. (1998): Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin Verlag, Berlin.

1 Einzelne Teile dieses Beitrags sind aus Reichel, René (2016): Beratung – Psychotherapie – Supervision. Einführung in die psychosoziale Beratungslandschaft übernommen.

2 Ein sinnvoller Schritt dazu wäre ein „Beipackzettel“ für Lebens- und Sozialberatung, wie er schon für die Psychotherapie unter dem Titel „PatientInneninformation“ existiert, vgl. http://www.donau-uni.ac.at/imperia/md/content/department/psymed/forschungsartikel/patientinneninformation_05.09.2014.pdf