Zusammenfassung

Das Werk bietet allen Interessierten einen gut lesbaren Überblick, der die Vielseitigkeit und Faszination der wissenschaftlichen Erforschung des menschlichen Erlebens, Denkens und Verhaltens ohne akademisches Vorwissen in verständlicher Form zusammenfasst.

Das Buch dient gleichzeitig als Vorbereitungsliteratur für das Aufnahmeverfahren zum Bachelorstudium in Psychologie an der Universität Klagenfurt. Der Studienstandort vereint kultur-, sozial- und naturwissenschaftliche Ansätze, die sich auch in den Kapiteln des Buches widerspiegeln. So eröffnet sich ein moderner, breit gefasster Zugang zum Fach, dessen vielfältiges Spektrum an Inhalten auch ein attraktives Angebot für die Studierenden darstellt.

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

1Eine Einführung in die Klinische Psychologie

Svenja Taubner

Das Fach Klinische Psychologie ist ein Anwendungsfach der Psychologie, das die meisten Studierenden für das Studium der Psychologie begeistert. So gaben 83,8% der Studienanfänger der Freien-Universität-Berlin an, dass sie im Bereich der Klinischen Psychologie tätig sein wollen und immerhin 56,6% realisierten diesen Plan nach Abschluss des Studiums (Gusy, Braun, Harbauer & Scheffer, 2003).

In diesem Kapitel wird eine Einführung in die Felder der Klinischen Psychologie stattfinden, mit einem Schwerpunkt auf den allgemeinen Störungsmodellen und Kernkonzepten. Am Beispiel einer ausgewählten psychischen Störung, der Störung des Sozialverhaltens im Kindes- und Jugendalter, werden klassifikatorische, epidemiologische, ätiologische und behandlungsbezogene Aspekte illustriert.

1.1Definition, Teilfächer und angrenzende Disziplinen

Die Klinische Psychologie befasst sich zentral mit den Entstehungs- und Aufrechterhaltungsbedingungen psychischer Störungen sowie den psychischen Aspekten körperlicher Erkrankungen. Darüber hinaus sind die Klassifikation und Diagnostik sowie die Verbreitung, Prävention und Behandlung psychischer Störungen Gegenstand der Klinischen Psychologie. Das Verständnis so komplexer Phänomene wie psychischer Störungen kann nur auf der breiten Basis aller psychologischen Grundlagenfächer erreicht werden, im Sinne einer Integration des Wissens über Emotion, Kognition, Motivation, (neuro-)biologische Korrelate und gesellschaftlich-soziale Kontexte. Daher bedient sich die aktuelle klinische Forschung insbesondere der Grundlagenfächer der Psychologie, um zu einem erweiterten Verständnis psychischer Störungen zu gelangen und die Behandlung psychischer Störungen durch wissenschaftliche Forschung (Empirie) abzusichern. Gleichzeitig benötigt die Klinische Psychologie – besonders in ihrem Anwendungsfeld der Psychotherapie (vgl. Kapitel 2) – kreative Kliniker, die aus der klinischen Erfahrung und ihrem Expertenwissen heraus, therapeutische Verfahren und klinische Theorien weiterentwickeln. Daher ist die Klinische Psychologie immer eine Kombination aus einer hermeneutischverstehenden Perspektive, welche sich auf den Einzelfall bezieht, und einem empirischen Vorgehen, bei dem Hypothesen getestet werden (Benecke, 2014).

Die Klinische Psychologie unterfächert sich aktuell in den Grundlagenbereich der Störungslehre (Psychopathologie) sowie in die Anwendungsbereiche der Diagnostik, Psychotherapie, Beratung, Prävention und Rehabilitation , die auch die zentralen Berufsfelder darstellen, in denen Klinische Psychologen tätig sind. An die Klinische Psychologie angrenzende Fächer sind die medizinische Psychologie, die sich vorrangig mit den psychischen Auswirkungen körperlicher Erkrankungen beschäftigt und die Verhaltensmedizin, die als ein interdisziplinäres Fach aus der Psychosomatik hervorgegangen ist und Felder der Medizin und Psychologie zu verbinden versucht (vgl. hierzu auch Abschnitt 3.8).

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Beruf von Psychologen, Psychiatern und Psychotherapeuten häufig ident betrachtet. Obwohl die Fachdisziplin Psychiatrie große Überschneidungen mit der Klinischen Psychologie hat (z. B. im Bereich der Störungslehre), liegt der Fokus der Psychiatrie auf einer medizinischen Sichtweise, die psychische Störun-

gen erforscht und behandelt. Bislang hatten Psychiater daher ein Monopol in der Verabreichung von Medikamenten (z. B. Antidepressiva) zur Behandlung psychischer Störungen, was aber in den letzten Jahren aufgrund des Ärztemangels auch für Psychotherapeuten diskutiert wurde. Psychotherapeuten sind wiederum Personen, die auf der Grundlage einer praktischen Ausbildung nach einem Studium oder einer vergleichbaren Ausbildung1 systematisch das Wissen der Klinischen Psychologie und Psychiatrie zur Behandlung von psychischen Störungen einsetzen, indem sie spezifischen Störungs- und Behandlungsmodellen folgen. In manchen Ländern wie Österreich, Großbritannien und den USA ist der „Klinische Psychologe“ ebenfalls ein gesetzlich geschützter Beruf, der postgradual nach dem allgemeinen Studium der Psychologie erworben werden kann und praktische Fähigkeiten im Bereich der Diagnostik, der Begutachtung und der klinisch-psychologischen Behandlung beinhaltet. Dies verweist auch darauf, dass Klinische Psychologie in vielen psychologischen Studiengängen eher theoretisch als praktisch vermittelt wird, d. h. Studierende lernen die theoretischen Zusammenhänge, jedoch nicht deren praktische Anwendung. Insbesondere der Mangel an praktischen Qualifikationen wie Gesprächsführung, Beratungskompetenz, therapeutische Kenntnisse, etc. wird von Absolventen der Psychologie beklagt (Gusy et al., 2003). Mit der Umstellung des Psychologie-Diplomstudiengangs auf das Bachelor- und Mastersystem bereitet insbesondere das Bachelorstudium Studierende besser auf die konkreten Anforderungen im Beruf vor. Dies ist vor allem dann möglich, wenn Universitäten Lehr- und Hochschulambulanzen einrichten, die auch Studierenden erste Einblicke in die Anwendungsbereiche der Klinischen Psychologie durch reale Patientenkontakte ermöglichen.

1.2Die Geschichte der Klinischen Psychologie

Der Begriff „Klinische Psychologie“ wurde von Lightner Witmer (1867– 1956) eingeführt, der auch für ein Jahr in Wilhelm Wundts erstem psychologischem Labor in Leipzig arbeitete. Witmer war der Auffassung, dass die Psychologie, so wie jede andere Wissenschaft, daran gemessen werden sollte, wie sehr sie der Weiterentwicklung der Menschheit diene. Nach seiner Rückkehr in die USA gründete Witmer 1896 die erste „Psychological Clinic“ an der Universität von Pennsylvania und war ab 1907 Herausgeber der ersten Fachzeitschrift für Klinische Psychologie „The Psychological Clinic“. In der ersten Ausgabe begründete er die Wahl des Begriffes „klinisch“ folgendermaßen (Witmer, 1907):

Although clinical psychology is clearly related to medicine, it is quite as closely related to sociology and pedagogy . . . An abundance of material for scientific study fails to be utilized, because the interest of psychologists is elsewhere engaged, and those in constant touch with the actual phenomena do not possess the training necessary to make the experience and observation of scientific value . . . I have borrowed the word “clinical” from medicine, because it is the term I can find to indicate the character of the method which I deem necessary for this work. (S. 1)

In der Folge wurde 1917 die „American Association of Clinical Psychologists“ gegründet, die 1919 als eigenständige Sektion in die „American Psychological Association“ (APA) aufgenommen wurde. Damit wurde die Klinische Psychologie als offizielles Fach der akademischen Psychologie anerkannt.

Kulturgeschichtlich reicht die Beschäftigung des Menschen mit psychischen Störungen und die „Erforschung“ von deren Ursachen weit zurück (Davison, Neal & Hautzinger, 2002; Nissen, 2005; Benecke, 2014). Dem dämonologischen Störungsmodell folgend, bei dem ein fremdes Wesen Besitz von einem Menschen ergreift und damit eine psychische Störung verursacht, wurde in verschiedenen Zeitaltern von Babylon, dem Mittelalter und auch in der Neuzeit der Exorzismus als Behand lungsmethode angewendet. In der Antike begründete Hippokrates mit seiner Säftelehre ein somatogenetisches Störungsmodell psychischer Abweichungen, bei dem von einer rein körperlichen Verursachung der Störung im Erleben und Verhalten ausgegangen wird. Aus heutiger Sicht vertrat Hippokrates eine modern und aufklärerisch anmutende Ansicht psychischer Störungen, da er diese nicht als Strafe der Götter auffasste, sondern als eine Störung des Gehirns. Auch in der Neuzeit wurde zunächst von einer rein physiologischen Verursachung psychischer Erkrankungen ausgegangen, wie es z. B. Emil Kraeplin 1883 im ersten Lehrbuch der Psychiatrie vertrat. Zeitgleich entwickelte sich in Österreich und Frankreich die These von einer psychogenetischen Verursachung psychischer Störungen durch Jean-Martin Charcot und Pierre Janet sowie in der Folge durch Sigmund Freud und Josef Breuer, die in ihrem Text „Studien über Hysterie“ die erste stringente psychologische Theorie einer psychischen Störung und eine psychologische Behandlungsform, die „Redekur“, davon ableiteten.

1.3Leitende Fragen und Kernkonzepte der Klinischen Psychologie

Die Psychologie als Wissenschaft beschäftigt sich mit dem menschlichen Erleben und Verhalten. Für die Klinische Psychologie lassen sich darauf aufbauend die folgenden zentralen Fragen formulieren:

a)Ist das Verhalten/Erleben einer anderen Person normal oder abweichend (pathologisch)?

b)Wenn pathologisch, welcher spezifische Teil des Verhaltens/Erlebens ist davon betroffen?

c)Wie kann das pathologische Verhalten/Erleben erklärt werden?

d)Wie könnte das pathologische Verhalten/Erleben therapeutisch behandelt werden?

Neben den erkenntnisleitenden Fragen besteht innerhalb der akademischen Klinischen Psychologie ein schulenübergreifender Konsens über bestimmte Kernkonzepte, welche die Herangehensweise an die zentralen Fragestellungen bestimmen. Im Folgenden werden sechs Kernkonzepte der Klinischen Psychologie am Fallbeispiel von Charlotte erläutert (Hansell & Damour, 2008):

Fiktives Fallbeispiel: „Charlotte“

Charlotte überwand eine durch Armut und emotionale Vernachlässigung gekennzeichnete Kindheit und wurde eine erfolgreiche Schriftstellerin. Aber mit 25 Jahren, nach der Geburt ihrer gesunden Tochter, ging es ihr plötzlich sehr schlecht (keine Energie, traurig), sodass sie weder für sich noch ihre Tochter sorgen konnte. Sie fühlte nur noch Schmerz und weinte den ganzen Tag. Dieser Zustand hielt mehrere Monate an.

Zur Beantwortung der Frage, ob ein Erleben und Verhalten pathologisch ist, muss der Kontext des Erlebens und Verhaltens berücksichtigt werden, um z. B. die Angemessenheit von starken Emotionen einschätzen zu können. In dem Fall von Charlotte könnten z. B. die Gefühle von psychischem Schmerz und Verhalten wie starkes Weinen als normale Trauerreaktionen betrachtet werden, wenn Charlottes Baby gestorben wäre. Unter den in diesem Fall gegebenen Umständen der Geburt einer gesunden Tochter ist die starke negative Verstimmung nicht direkt aus dem Kontext erklärbar. Trotzdem gibt auch hier der Kontext erste Hinweise zum Verständnis der Symptome, wenn Charlottes Symptome direkt nach der Geburt des Babys begonnen haben, wie z. B. bei einer postpartalen Depression.

Das zweite Kernkonzept der Klinischen Psychologie geht von einem Kontinuum zwischen normalem und abweichendem Verhalten aus. Somit werden viele psychopathologische Manifestationen als extreme Verstärkungen normaler Gefühle und normalen Verhaltens aufgefasst. Dies hat zur Folge, dass psychisch Kranke nicht als „Freaks“ aufgefasst werden, sondern dass Psychopathologie potentiell jedem Menschen widerfahren kann. Diese Auffassung birgt die Chance, dass auch nicht psychisch erkrankte Personen abweichendes Verhalten empathisch erfassen oder verstehen können. Auch wenn das Erleben von Charlotte zunächst befremdend wirkt, da die meisten Menschen sich freuen würden, wenn sie ein gesundes Kind zur Welt bringen, können wir daher vielleicht nachvollziehen, dass Elternschaft auch andere Gefühle als reine Glückseligkeit auslöst und die neue Rolle vielleicht umso schwerer einzunehmen ist, wenn, wie im Fall von Charlotte, die eigene Kindheit schwer belastet war. Von einem Kontinuum zwischen normal und abweichend auszugehen, bedeutet jedoch ebenso, dass die Grenzlinie zwischen „normal“ und „gestört“ manchmal schwer zu finden ist. Ab wann wird ein normaler „baby blues“, den viele Frauen und auch Männer nach der Geburt eines Kindes erleben, zu einer behandlungsbedürftigen Erkrankung? Und wer definiert das?

Das dritte Kernkonzept betrifft die Erkenntnis, dass Definitionen von Psychopathologie einem kulturellen und historischen Relativismus unterliegen. Dies wird zum Beispiel daran deutlich, dass Definitionen von Psychopathologie sich dramatisch über die Zeit verändern können. So ist die Beschreibung hysterischer Erkrankungen aus den modernen Klassifikationssystemen fast verschwunden, ebenso wie die Pathologisierung der Homosexualität. Neue Störungsbilder sind in den letzten Jahrzehnten beschrieben worden, wie z. B. das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS). Eine hitzig geführte Diskussion wurde kürzlich über die Veränderung der Bewertung normaler Trauer ausgelöst, die in dem aktuellen Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen (DSM-V) nunmehr auf zwei Wochen reduziert wurde. Wer länger als zwei Wochen starke Trauerreaktionen zeigt, kann sich zukünftig vom Hausarzt krankschreiben lassen und kann eine Behandlung (pharmakologisch und/oder psychotherapeutisch) in Anspruch nehmen. Was in manchen Kulturen als normal erachtet wird, kann in anderen Kulturen als Manifestation einer psychischen Störung eingestuft werden. Würde Charlotte in einer Kultur leben, die die Geburt einer Tochter statt eines Sohnes als großes Versagen betrachtet, wäre ihre Reaktion vermutlich ebenfalls als kulturell verständlich einzuschätzen. Der historische und kulturelle Relativismus verdeutlicht, dass alle Definitionen von abweichendem Erleben und Verhalten vorübergehende Beschreibungen oder gesellschaftliche Übereinkünfte darstellen, da es keine universellen zeitüberdauernden Kriterien für abweichendes Verhalten/Erleben gibt. Somit wäre es vorstellbar, dass in 50 Jahren Charlottes Symptome als normal erachtet werden, wenn die Mehrheit der Frauen auf eine Geburt mit einer derartigen Reaktion reagieren würde.

Das vierte Kernprinzip besteht in der internationalen Übereinkunft, dass zum Verständnis von Psychopathologien Kurzformeln im Sinne von Diagnosen eingesetzt werden. Diagnostische Kriterien bieten den Vorteil, dass psychopathologische Phänomene unabhängig von Untersucher und Untersuchungszeit gesichert erfasst werden können (Objektivität und Reliabilität) und unabhängig vom Untersuchungsort bestimmte Phänomene einer bestimmten Störung zugeordnet werden können (Validität). So würde Charlotte sowohl in Berlin als auch in Klagenfurt oder Los Angeles als postpartal depressiv diagnostiziert werden, wenn ihre Symptome mehr als 2 Wochen anhalten. Darüber hinaus ermöglichen Diagnosen, dass Diagnostiker und Behandelnde über psychopathologische Phänomene kommunizieren und forschen können, also gemeinsam der Frage nachgehen, was bei welcher Erkrankung am besten hilft. Diagnosen werden aber auch kritisch diskutiert. Die Vergabe einer Diagnose kann in einem gewissen Widerspruch zu anderen Kernprinzipen der Klinischen Psychologie stehen, wie dem Kontext und dem Relativismus-Prinzip. Ein berühmtes Beispiel dafür sind etwa die vergessenen Holocaust-Überlebenden in Israel, die jahrzehntelang als Schizophrenie-Patienten behandelt wurden, weil sie nicht nach den biographischen Zusammenhängen ihrer Symptome gefragt worden sind (Laub, 1995). Auch werden Diagnosen dafür kritisiert, dass sie als Kurzformeln ungeeignet sind, um das individuelle Leid des Einzelnen zu beschreiben. Weiterhin können Diagnosen Stigmatisierungen auslösen, die für die Betroffenen zu Ausgrenzungsprozessen führen, z. B. könnte der Verleger von Charlotte den Vertrag für ihr nächstes Buch aufkündigen, wenn er von einer Diagnose erfahren würde, die mit einem langfristigen Krankheitsverlauf in Verbindung stehen kann.

Das fünfte Kernprinzip der Klinischen Psychologie wird mit den Begriffen der Multikausalität und Multifinalität bezeichnet. Das Multikausalitätskonzept geht davon aus, dass psychische Störungen oftmals einen benennbaren Auslöser (Trigger) aufweisen, dieser ist jedoch nicht identisch mit den zugrundliegenden Ursachen (Prädispositionen). Bei unserem fiktiven Fallbeispiel von Charlotte wäre der Trigger die Geburt der Tochter, während die Prädisposition für eine postpartale Depression vermutlich eine dysfunktional verarbeitete traumatische Kindheitserfahrung darstellt, sowie weitere uns nicht bekannte Ursachen, wie z. B. eine genetische Prädisposition für Depression. Darüber hinaus kann dieselbe Ursache zu verschiedenen psychischen Störungen führen, was mit dem Begriff der Multifinalität bezeichnet wird. Vernachlässigungserfahrungen in der frühen Kindheit können wie im Fall von Charlotte mit einer Prädisposition für postpartale Depressionen einhergehen. Ebenfalls dokumentiert ist aber auch ein Zusammenhang zwischen Vernachlässigung und Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder antisozialen Verhaltensweisen. Psychische Störungen zeichnen sich daher im Gegensatz zu manchen körperlichen Erkrankungen dadurch aus, dass keine genauen Ursachen und Wirkungen gefunden werden können, da Ursachen, Folgen, Trigger und individuelle Verarbeitungsprozesse in einem hoch komplexen Wechselverhältnis zueinander stehen. Deshalb liefern verschiedene Störungskonzepte (z. B. psychodynamisch, lerntheoretisch, humanistisch, biologisch, etc.) wichtige Bausteine zu einem erweiterten Verständnis psychischer Erkrankungen. Ein pluralistischer Ansatz, der verschiedene Modelle integriert, kommt der Realität psychischer Erkrankungen näher als reduktionistische Ansätze, die nur einem Störungsmodell folgen.

Ergänzend zu dieser Erkenntnis ist das sechste Kernkonzept, das von einer Verbindung zwischen Körper und Geist ausgeht. Im Gegensatz zu den rein somatogenetischen bzw. rein psychogenetischen Störungsmodellen gehen die Protagonisten der gegenwärtigen Klinischen Psychologie davon aus, dass Psyche und Gehirn nicht trennbar sind und daher als Einheit behandelt werden sollten, nach dem Motto: Emotionale Erfahrungen verändern die Chemie des Gehirns und chemische Veränderungen im Gehirn sind die Grundlage emotionaler Erlebnisse (vgl. Abschnitt 4.2.1). Auch Charlottes postpartale Depression steht vermutlich in Verbindung mit den starken hormonellen Veränderungen nach der Geburt ihrer Tochter. Gleichzeitig können die hormonellen Veränderungen durch die subjektive Bedeutung der neuen Rollenanforderungen beeinflusst sein.

1.4Klinisch psychologische Störungsmodelle

Das allgemeine (medizinische) Krankheitsmodell definiert „Krankheit“ als einen Zustand oder Prozess, der durch folgende Merkmale charakterisiert ist: Krankheit

•entsteht durch eine spezifische Verursachung (Ätiologie),

•hat einen voraussehbaren Ablauf (Prognose),

•ist durch spezifische Phänomene oder Manifestationen beschreibbar (Symptome) und

•lässt sich mit voraussehbaren Ergebnissen behandeln (Therapie).

Die genauen Zusammenhänge dieser Merkmale werden in der Krankheitslehre (Nosologie) gebündelt. Im medizinischen Krankheitsmodell wird von einer unmittelbaren Wirkung der Krankheitsursachen, zumeist biologische Ursachen, auf die Krankheit ausgegangen. Krankheit wird im medizinischen Modell aufgrund der angenommenen pathologischen Veränderungen in der Person als ein „Defekt“ definiert (Benecke, 2014). In der Klinischen Psychologie wird der Krankheitsbegriff nicht mehr verwendet, sondern es wird aktuell von psychischer Störung als abweichendes Erleben und Verhalten gesprochen (Petermann, Maerker, Lutz & Stangier, 2011). Der Begriff der Störung verweist bereits auf einen zugrundeliegenden Unterschied zwischen dem psychologischen und dem medizinischen Modell, da im psychologischen Störungsmodell neben den somatobiologischen Erklärungsansätzen sowohl psychische als auch soziale Ursachen herangezogen werden. Darüber hinaus soll der Begriff der Störung weniger stigmatisierend als die Diagnose einer Krankheit sein. Dies ist auch damit verbunden, dass im psychologischen Modell nicht von einem „Defekt“ in der Person ausgegangen wird, sondern von einer Störungsdisposition. Dem bereits erläuterten Kernkonzept des gesellschaftlich-historischen und kulturellen Relativismus folgend, verweist der Begriff der psychischen Störungen zudem auf die Tatsache, dass diese wissenschaftlich nicht eindeutig definierbar sind. Daher spiegeln Klassifikationssysteme psychischer Störungen, wie die „International Classification of Diseases“ (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation und das „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM-V) der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung, nicht nur den Stand der grundlagenwissenschaftlichen Forschung und klinischen Praxis wider, sondern entsprechen ebenfalls dem aktuellen Stand der sozialen Normen von normal und abweichend.

Die Integration verschiedener Erklärungsebenen zum Verständnis psychischer Störungen wird im sogenannten Bio-Psycho-Sozialen Modell zusammengefasst. Dieses allgemeine psychologische Störungsmodell geht von einer Interaktion der verschiedenen Ebenen aus, die sich als biologische (genetische Dispositionen, Neurotransmitter, Läsionen, Infektionen ), soziale (interpersonelle Faktoren, Kultur, Ethnie, soziologische Faktoren) und psychische Ursachen (Erleben, Verhalten, Bewältigung, Informationsverarbeitung) für psychische Störungen beschreiben lassen. So hilfreich dieses Modell zum allgemeinen Verständnis psychischer Störungen ist, kann es jedoch auch kritisiert werden, da es die genauen Mechanismen des Ineinandergreifens der verschiedenen Ebenen nicht ermöglicht, keine störungsspezifischen Aussagen erlaubt und keine Entwicklungs- und Lebensspannenperspektive miteinschließt.

Eine wichtige Ergänzung zur Erklärung psychischer Störungen wird durch das Vulnerabilitäts-(Diathese)-Stress-Modell geleistet, das das Bio-Psycho-Soziale Modell in eine dynamische und Lebensspannenperspektive einbettet. Vulnerabilität bedeutet Verletzbarkeit und Diathese bedeutet Empfänglichkeit. Mit diesen Begriffen ist gemeint, dass Individuen unterschiedliche bio-psycho-sozial bedingte Empfänglichkeiten im Umgang mit Stressoren aufweisen. Stressoren sind ebenfalls auf verschiedenen Ebenen anzusiedeln: Biologische Stressoren sind z. B. körperliche Erkrankungen, psychische Stressoren sind z. B. Traumatisierungen und ein sozialer Stressor ist z. B. Arbeitslosigkeit. Vergleichbare Stressoren wirken sich aufgrund der unterschiedlichen Empfänglichkeit/Verletzbarkeit eines Individuums unterschiedlich aus. Nur wenn eine gewisse Stressintensität auf eine Vulnerabilität trifft, wird ein Schwellenwert erreicht, ab dem eine psychische Störung auftreten kann. Das Modell berücksichtigt darüber hinaus, dass verschiedene Lebensphasen unterschiedliche Schwellenwerte haben und dass Vulnerabilität im Individuum durch psychische Kompetenzen und eine förderliche Umwelt im Sinne von Schutzfaktoren ausgeglichen werden kann.

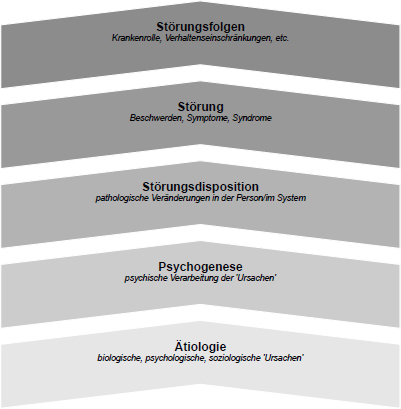

Aus dem Vorangegangenen lässt sich ein allgemeines klinisch-psychologisches Störungsmodell wie folgt ableiten (siehe Abbildung 1.1): Für die Beschreibung einer psychischen Störung und deren Folgen gibt es konsensuelle Kategorien im Sinne einer Gewichtung von Symptomen gemäß DSM-V oder ICD-10. Die Ätiologie bezeichnet die bio-psychosozialen Ursachen, die vermittelt über eine Psychogenese zu einer Störungsdispositionen führen können. Als Psychogenese wird die individuelle psychische Verarbeitung von schwierigen äußeren und inneren Bedingungen in der lebenszeitumspannenden Entwicklung einer Person bezeichnet, die in eine Störungsdisposition münden kann. Erst die Störungsdisposition kann eine Person anfällig für eine psychische Störung machen. Daher gibt es keine direkten linearen Kausalzusammenhänge, d. h. ein schwieriges Temperament oder traumatische Erfahrungen münden nicht automatisch in eine bestimmte psychische Störung (vgl. Prinzip der Multikausalität und Multifinalität). Zwar finden sich bei bestimmten Störungen gehäuft bestimmte Erfahrungen, z. B. ist ein hoher Prozentsatz von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sexuell missbraucht worden. Diese Realerfahrungen unterliegen aber einer individuellen psychischen Verarbeitung. Nicht jeder sexueller Missbrauch resultiert in eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die Pfeile in Abbildung 1.1 sollen verdeutlichen, dass es zwischen den Bereichen von Ätiologie bis Störungsfolgen vielfältige negative Rückkopplungsprozesse auch mit der sozialen Umwelt gibt, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung beitragen können. Über die genauen Mechanismen der psychogenetischen Verarbeitung und die Ausgestaltung einer Störungsdisposition gibt es in den verschiedenen klinisch-therapeutischen Schulen sehr divergierende Auffassungen. Es können Störungsmodelle der folgenden Schulen unterschieden werden: (Neuro-)Biologische, Psychoanalytische, Verhaltenstherapeutische, Systemische und Humanistische Modelle.

Abbildung 1.1: Allgemeines Psychologisches Krankheitsmodell (nach Benecke, 2014).

1.5Psychische Störungen am Beispiel der Störung des Sozialverhaltens im Kindes- und Jugendalter (SSV)

Wenn bei Kindern oder Jugendlichen wiederholt und durchgehend Verhaltensmuster auftreten, die Grundrechte anderer oder altersangemessene soziale Regeln verletzen, wird die Diagnose „Störung des Sozialverhaltens“ (SSV) vergeben (im Englischen „Conduct Disorder“). Das DSM-V definiert, dass mindestens drei der folgenden Verhaltensweisen in den letzten zwölf Monaten aufgetreten sein müssen:

a)Bedroht andere oft oder ist häufig in Bullying verwickelt,

b)initiiert häufig Schlägereien,

c)hat eine schwer gesundheitsgefährdende Waffe eingesetzt,

d)hat körperliche Grausamkeit an anderen verübt,

e)hat Tiere grausam gequält,

f)hat andere beraubt,

g)hat jemanden zu sexuellen Handlungen gezwungen,

h)hat willentlich Brandstiftung begangen,

i)hat absichtlich das Eigentum anderer zerstört,

j)ist in ein fremdes Haus oder Auto eingebrochen,

k)lügt zum eigenen Vorteil oder um Verpflichtungen zu entgehen,

l)hat Dinge von erheblichem Wert gestohlen,

m)ist vor dem Alter von 13 Jahren von zu Hause weggelaufen,

n)ist vor dem Alter von 13 Jahren regelmäßig der Schule ferngeblieben.

Es werden bei der SSV zwei Subformen unterschieden: „Beginn in der Kindheit“ wird dann diagnostiziert, wenn eines der Symptome bereits vor dem 10. Geburtstag gezeigt wurde. „Beginn in der Adoleszenz“ wird dann vergeben, wenn keines der Symptome vor dem 10. Geburtstag gezeigt wurde.

Der Begriff Prävalenz beschreibt die Häufigkeit einer psychischen Störung in der Bevölkerung. Epidemiologische Studien zeigen, dass 5 bis 10% aller Kinder mit einer SSV diagnostiziert werden, wobei die Prävalenzrate bei Jungen höher als bei Mädchen ist (Costello, Mustillo, Keeler & Angold, 2004). In Bezug auf die Kernsymptome der SSV unterscheiden sich Jungen und Mädchen dahingehend, dass Mädchen eher das Eigentum anderer zerstören und weniger stehlen. In den anderen Bereichen zeigen sich keine Geschlechterunterschiede (Gelhorn et al., 2009). Auch hinsichtlich aggressiven Verhaltens gibt es mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede, auch wenn sich Jungen stärker offen körperlich aggressiv zeigen (Berkout, Young & Gross, 2011).

1.5.2Prognose und Subtypen von SSV

Frühe Steuerungsprobleme gehen häufig antisozialem Verhalten im Erwachsenenalter voraus. 60 bis 90% der Personen mit der Diagnose einer Antisozialen-Persönlichkeitsstörung (ASPS) wiesen zuvor die Diagnose einer SSV im Kindes- oder Jugendalter auf (Loeber, Burke & Lahey, 2002). Umgekehrt entwickelt fast die Hälfte der Jungen mit SSV eine ASPS im Erwachsenenalter (Ridenour et al., 2002). Allerdings besteht nicht nur das Risiko einer ASPS, sondern eine SSV in Kindheit und Jugend kann auch zu Angststörungen, Depression, Drogenabusus und bipolaren Erkrankungen führen (Kim-Cohen et al., 2003). Damit zeigt sich, dass eine SSV im Kindes- und Jugendalter mit erheblichen gesundheitlichen Risikofaktoren für die Zukunft der betroffenen Person einhergehen kann und daher eine sehr behandlungsbedürftige Störung darstellt. Das Risiko von späteren Folgeerkrankungen und negativen sozialen Folgen, wie einem niedrigeren Lebensstandard, besteht sowohl für den frühen (Kindheit) als auch den späten (Adoleszenz) Beginn, aber besonders hoch ist das gesundheitliche Risiko bei einer SSV mit frühem Einsetzen (Odgers et al., 2008). Eine weitere, für die aktuelle klinische Forschung sehr relevante, Untergruppe der SSV sind Kinder und Jugendliche mit einer ausgeprägten Gefühllosigkeit oder Gefühlskälte, die eine besonders schlechte Prognose im Sinne chronischer Kriminalität aufweisen (Leistico, Salekin, DeCoster & Rogers, 2008) und schlechter auf therapeutische Intervention reagieren (Harris & Rice, 2006).

1.5.3Komorbiditäten und Ätiologie der SSV

Komorbidität beschreibt die Tatsache, dass psychische Störungen oftmals nicht isoliert auftreten, sondern dass mehrere psychische Störungen gleichzeitig bei einer Person vorhanden sein können. Hinsichtlich der SSV sind die häufigsten komorbiden Störungen das Oppositionelle Trotzverhalten, die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und Drogenmissbrauch (Burke, Hipwell & Loeber, 2010). Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass bis zu 17% der SSV-Patienten ebenfalls die Kriterien für eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) erfüllen (Allwood, Dyl, Hunt & Spirito, 2008). Es werden sowohl genetische als auch umweltbezogene Entstehungsursachen für SSV bei Kindern und Jugendlichen angenommen (Jaffee et al., 2005). Insbesondere wurden Risikofaktoren in Bezug auf dysfunktionale Eltern-Kind-Interaktionen gefunden, die mit einer schlechten Prognose zusammenhängen. Die stärksten Prädiktoren einer negativen Entwicklung waren kritische Lebensereignisse wie Trennung und Scheidung der Eltern, Verlust eines Elternteils sowie physischer und sexueller Missbrauch (Loeber et al., 2002; Moffitt, Caspi, Harrington & Milne, 2002). Eine aktuelle repräsentative Studie an 34.653 Teilnehmern aus den USA konnte eruieren, dass das Erlebnis eines Missbrauches in der Kindheit das Risiko für die Entwicklung einer SSV deutlich steigert (Afifi, McMillan, Asmundson, Pietrzak & Sareen, 2011). Risikofaktoren wirken sich dabei stärker aus, wenn diese akkumuliert auftreten (Maugham & Rutter, 2001). Allerdings können Risikofaktoren in ihrer negativen Wirkung durch Schutzfaktoren, wie z. B. Intelligenz oder soziale Unterstützung, eingedämmt werden (Lösel & Bender, 2003).

1.5.4Bindung und Mentalisierung als Rahmentheorie zum Verständnis der SSV

Longitudinale Studien (das sind Studien, in denen von den untersuchten Personen über einen längeren Zeitraum, z. B. mehrere Jahre, Daten erhoben werden) verweisen auf Zusammenhänge zwischen Störungen der Eltern-Kind-Beziehung und der Entwicklung von psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter. Es stellt sich nun die Frage, wie die genauen Zusammenhänge einer dysfunktionalen Eltern-Kind-Beziehung und der Entwicklung einer SSV aussehen. Die Bindungstheorie stellt dafür einen theoretischen Rahmen dar, der die Grundlage für ein erweitertes Verständnis der ätiologischen Ursachen und Psychogenese der SSV sein könnte. Mit Bindung ist ein grundlegendes menschliches Verhaltenssystem gemeint, dass bei Stresserfahrungen, Trennungen und generell Gefahr aktiviert wird und, evolutionsbiologisch verankert, das Überleben eines Individuums von der „Wiege bis zum Grab“ sichern soll (Bowlby, 1969).

Bei Säuglingen und Kleinkindern führt eine Aktivierung des Bindungssystems zu einem spezifischen Bindungsverhalten (z. B. Weinen oder Anklammern), welches bei den Pflegepersonen fürsorgliches Verhalten auslöst (z. B. in den Arm nehmen und trösten). Kinder verinnerlichen diese vielen interaktiven Situationen und bilden nach und nach sogenannte innere Arbeitsmodelle von Bindung aus, welche dann als unbewusste generalisierte Erwartungen wirksam werden. Die Verinnerlichung der Bindungserlebnisse sorgt dafür, dass das sicherheitsspendende elterliche Verhalten zunehmend durch ein inneres Gefühl der Sicherheit ersetzt wird, das auch ohne die physische Anwesenheit einer anderen Person eine Selbstberuhigung ermöglicht (Bretherton & Munholland, 2008). Wenn die Fürsorgepersonen überwiegend feinfühlig und zuverlässig auf die Bindungsbedürfnisse eines Kindes eingehen, dann wird es die generelle Erwartungshaltung entwickeln, dass Beziehungen hilfreich sind und dass diese eine liebenswerte Person ist (sichere Bindung). Manche Kinder machen die Erfahrung, dass ihre Bindungsbedürfnisse nicht adäquat beantwortet werden. Wenn das Kind überwiegend zurückweisende Erfahrungen macht, so kann dies zu einem verminderten Verhaltensausdruck von Bindungswünschen führen (unsicher-vermeidende Bindung). Wenn Fürsorgepersonen unzuverlässig erreichbar reagieren, dann zeigt auch das Kind möglicherweise wechselhaftes Bindungsverhalten (unsicher-ambivalente Bindung) (Bowlby, 2002). Wenn bindungsbezogener Stress chronisch die Emotionsregulation des Kindes überwältigt, so kann es mit Desorientierung und Hilflosigkeit reagieren (desorganisierte Bindung). Dies ist z. B. dann der Fall, wenn die Fürsorgepersonen sich missbräuchlich gegenüber dem Kind verhalten.

Antisoziales Verhalten tritt verstärkt in der Adoleszenz auf. Während dieser Phase müssen Jugendliche die Beziehungen zu ihren Eltern und Gleichaltrigen im Spannungsfeld zwischen Verbundenheit und Autonomie neu definieren und das könnte für die Bedeutsamkeit der unbewussten inneren Arbeitsmodelle von Bindung, insbesondere in dieser Lebensphase, sprechen (J. P. Allen, Hauser, Bell & O’Connor, 1994). Die bisherige empirische Forschung zeigt, dass besonders unsicher-vermeidende Kinder und Jugendliche zu aggressivem Verhalten neigen (J. P. Allen et al., 2002). Allerdings hat eine unsicher-vermeidende Bindung nur in Risikogruppen einen Zusammenhang mit erhöhten Aggressionswerten (Belsky & Fearon, 2002), während in Normalstichproben kein solcher Zusammenhang gefunden werden konnte (Deklyen & Greenberg, 2008). In einer Pilotstudie konnte dargelegt werden, dass Jugendliche mit einer SSV im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe überzufällig oft eine desorganisierte Bindung aufweisen (Taubner & Juen, 2010). Somit könnte die psychogenetische Verarbeitung früher Missbrauchserfahrungen im Sinne einer desorganisierten Bindungsrepräsentation einen Entwicklungspfad der SSV darstellen. Allerdings ist ein erhöhter Anteil der desorganisierten Bindung auch für andere klinische Stichproben gefunden worden (z. B. Borderline-Persönlichkeitsstörungen) und erklärt daher nicht, warum es zu den SSV-typischen Verhaltensweisen, wie z. B. dem gewalttätigen Verhalten, kommt. Tatsächlich scheint gewalttätiges Verhalten damit in Verbindung zu stehen, dass der Gewalttätige sein Gegenüber nicht als fühlenden und denkenden Mitmenschen wahrnimmt, was normalerweise die Ausübung von Gewalt hemmt. Andere und sich selbst als intentionale, fühlende und denkende Wesen wahrzunehmen, wird mit dem Begriff der Mentalisierung bezeichnet (Fonagy, Gergely & Target, 2007). Die Autoren sehen eine Inhibierung (Hemmung) der Mentalisierung als einen Versuch eines Kindes, sich an missbräuchliche Bindungskontexte anzupassen. Da Kinder existentiell von ihren Fürsorgepersonen abhängig sind, ist es zunächst hilfreich, nicht über die mentalen Befindlichkeiten eines misshandelnden Elternteils nachdenken zu müssen. Dies wäre im allgemeinen psychologischen Krankheitsmodell also die psychogenetische Verarbeitung (Mentalisierungshemmung) einer spezifischen Ätiologie (brutalisierte Bindungsbeziehung). Der Zusammenhang zwischen aggressivem Verhalten vor dem Hintergrund unsicherer Bindung und niedriger Mentalisierungsfähigkeit konnte in einigen Studien bereits nachgewiesen werden (Fossati et al., 2009; Taubner, White, Zimmermann, Fonagy & Nolte, 2013; Taubner & Curth, 2013). Falls sich diese Zusammenhänge weiter bestätigen, sollten zukünftige Therapieprogramme für Kinder- und Jugendliche mit SSV auf eine Förderung der Mentalisierung fokussieren, um einen negativen Verlauf der SSV zu verhindern.

1.6Zusammenfassung und Ausblick

Die Zusammenstellung der Forschung zu SSV bei Kindern und Jugendlichen zeigt die relative Dominanz psychiatrisch beschreibender Forschung zu psychischen Störungen. Die aktuelle Forschung wird daher als reduktionistisch kritisiert. Vorrangig deskriptive Beschreibungen im Sinne der Prävalenz, Komorbidität und Prognose, inklusive relevanter Subgruppen, sind zwar wichtig, oftmals mangelt es jedoch an einer ätiologischen Rahmentheorie, die spezifische Entwicklungspfade beschreiben könnte. Internationale Experten konstatieren daher, dass der Stand der Forschung zu antisozialem Verhalten nicht über den Punkt einer Auflistung von Risikofaktoren hinausgekommen ist, da die meisten Studien keine kausalen Zusammenhänge untersuchen (Rutter, 2003). Tatsächlich ist das Wissen über ätiologische Zusammenhänge aber eine notwendige Bedingung für die Entwicklung effektiver Behandlungsformen (Kazdin, 1997). Daher besteht ein großer Bedarf an ätiologisch und kausal orientierten Studien zu SSV bei Kindern und Jugendlichen, da effektive Programme zur Prävention und Intervention der SSV so lange fehlen, bis die Entwicklungswege besser erfasst worden sind (Moffitt, 2005). Dies kann im Rückgriff auf die Kernkonzepte der Klinischen Psychologie umso besser gelingen, wenn Forscher pluralistische und interdisziplinäre Ansätze anwenden, wie es für das Feld der Bindungs- und Mentalisierungsforschung dargestellt wurde.

1Die Ausbildungsrichtlinien zum Beruf des Psychotherapeuten sind länderspezifisch unterschiedlich. In Deutschland ist ein Studium der Psychologie oder Medizin eine notwendige Voraussetzung, um den Beruf des Psychotherapeuten für erwachsene Patienten erlernen zu dürfen, während in Österreich der Zugang zu einer fachspezifischen Psychotherapieausbildung über das psychotherapeutische Propädeutikum geregelt wird und grundsätzlich gemäß Sonderzulassung allen Berufen offen steht.

2Über Psychotherapie und Psychoanalyse

Axel Krefting

Hinweis: Dieses Kapitel ist eine überarbeitete und gekürzte Fassung eines Aufsatzes aus G. Knapp (2004) (Hrsg.) Soziale Arbeit und Gesellschaft. Klagenfurt, Hermagoras (S. 264–284).

2.1Gesellschaftliche Aspekte der Psychotherapie

Nach Sigmund Freud (1856–1939), dem Begründer der Psychoanalyse und modernen Psychotherapie, versteht man allgemein unter „Seelenbehandlung“ (Freud, 1890) die Behandlung psychischer und psychosomatischer Störungen mit Mitteln, die auf das Seelische einwirken, vor allem mithilfe der Sprache, des Gesprächs, im Rahmen einer zwischenmenschlichen, freilich besonders gestalteten Beziehung. Über ihre engere Bestimmung als Behandlungsmethode hinaus, definierte Freud die Psychoanalyse als eine „Untersuchungsmethode (unbewusster, A.K.) seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich sind“ und als „Reihe von psychologischen, auf solchem Wege gewonnenen Einsichten, die allmählich zu einer neuen wissenschaftlichen Disziplin zusammenwachsen“ (Freud, 1923, S. 211). Als Theorie des Unbewussten dehnte die Psychoanalyse ihre Erkenntnisinteressen auch vermehrt auf kulturelle Phänomene aus und beeinflusst als kulturkritische Theorie bis heute nachhaltig die gegenwärtige Gesellschaft und Wissenschaft in vielen Disziplinen, wie Kunst, Religion, Politik und Gesellschaftstheorie (Bohleber & Drews, 2001).

Die seit ca. 100 Jahren anwachsende Bedeutung der Psychotherapie weist darauf hin, dass Menschen durch die gesellschaftlich gegebenen und sich beschleunigt verändernden sozialen und ökonomischen Umstände einerseits sich selbst zu einem Problem geworden sind und andererseits offensichtlich geringer werdende soziale Kompetenzen aufweisen, diese Probleme ohne Hilfe von Fachleuten zu lösen. Während die Möglichkeiten individueller, autonomer, „freier“ Lebensgestaltung scheinbar größer werden, steht der Einzelne zunehmend unter Druck, sich dem schnellen Wandel sozialer, ökonomischer, moralischer, beruflicher wie privater Anforderungen als Folge der Globalisierung anpassen zu können und stets leistungs- und funktionsfähig zu sein. Während es auch in früheren historischen Epochen wahrscheinlich nicht weniger psychosozial bedingtes Elend gab, werden die seelischen Leidenszustände heute in den modernen Staaten nicht nur von der Gesundheitsbürokratie registriert, sondern mithilfe gesetzlich geregelter psychotherapeutischer Behandlungsangebote bekämpft. Die erhöhte Aufmerksamkeit für seelische Leidenszustände, etwa bezüglich der stark steigenden Zahlen depressiver Erkrankungen und „Burnout“ genannter Erschöpfungszustände, begründet sich nicht nur durch humanitäre, von der Weltgesundheitsbehörde (World Health Organization, 1993) gesetzte Normen, sondern auch durch beträchtliche ökonomische Folgen für Krankenversicherer und Arbeitsmarkt. Psychotherapie steht also in einem Spannungsfeld humanitärer und ökonomischer Interessen, die nicht selten konträr sind. Als anerkannte, etablierte Institution ist sie selbst Teil jenes gesellschaftlichen Systems, dessen sozioökonomisches Konfliktpotential Krankheiten und Konflikte erst hervorbringt. Neben einer heilsamen Arbeit an den Symptomen und Konflikten1 kann sie potentiell helfen, auch ein Stück Widerstand gegen herrschende soziale, ökonomische und ökologische Verhältnisse zu entwickeln; andererseits ist sie immer in Gefahr, Menschen ans Gegebene, an das sozial Widersprüchliche, Krankmachende anzupassen, sie zu funktionalisieren. Freud, der dezidiert nicht kategorial zwischen psychischer „Gesundheit“ und „Krankheit“ unterschied, war der Ansicht, „dass viel damit gewonnen ist, wenn es uns gelingt, hysterisches Elend in gemeines Unglück zu verwandeln. Gegen das letztere werden Sie sich mit einem wiedergenesenen Seelenleben besser zur Wehre setzen können“ (Freud, 1895, S. 312). Handelt sie im Geiste der Idee eines relativ autonomen Individuums, das die gegebenen sozialen Verhältnisse zu hinterfragen und zu verändern imstande ist; Oder betreibt sie, gewollt oder naiv, dessen widerspruchslose Einfügung in die gesellschaftliche Dynamik. Psychotherapie ist also nicht per se eine humane, befreiende und emanzipatorische Disziplin, sondern muss immer wieder aufs Neue das von ihr vertretene Menschenbild, ihre ethischen Normen und therapeutischen Ziele sowie ihre Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit überdenken.

2.2Verschiedene Grundmodelle therapeutischer Methoden

2.2.1Psychoanalyse/Psychodynamische Psychotherapie

Die Geschichte der modernen Psychotherapie steht im Zusammenhang mit der Entdeckung der Hypnose. Zuerst Franz Anton Mesmer (Ende des 18. Jahrhunderts) und etwa 100 Jahre später die französischen Psychiater Bernheim, Charcot und Janet beschäftigten sich mit der hypnotischen Behandlung der Hysterie, die zu dieser Zeit in den sich entwickelnden Industriegesellschaften epidemisch verbreitet war. Doch erst Breuer (1842–1925) und Freud (1856–1939), der bei Charcot dieses dramatische Krankheitsgeschehen studierte, entwickelten in einer berühmten, gemeinsam verfassten Arbeit ein neues Verständnis und Behandlungskonzept der Hysterie (Freud, 1895), welches den Beginn einer modernen Therapeutik markiert. Insbesondere Freuds Anteil steht für die Entdeckung, dass die bis dahin als körperlich verursacht geltende Erkrankung (von der Gebärmutter, Hystera, ausgehend oder etwa als Degeneration des Gehirns) in Wahrheit die Folge einer psychischen Traumatisierung, insbesondere eines sexuellen Traumas war. Die Kranken litten unter „Reminiszenzen“, undeutlichen, diffusen Erinnerungen, die mit höchst intensiven Erregungszuständen verbunden waren, die psychisch nicht verarbeitet werden konnten.

Als Therapiemethode stand zunächst nur das Mittel der Hypnose zur Verfügung, um die seit dem krankmachenden Ereignis im Körper quasi „eingesperrte“ Erregung abzuleiten. Später ließen Breuer und Freud die Patientinnen in einem tranceartigen Zustand jene vom Bewusstsein abgespaltenen Erinnerungen an die auslösenden Situationen aussprechen. Doch die Therapieerfolge dieser „kathartischen“, „reinigenden“ Methode waren unbefriedigend, die Ergebnisse nicht stabil. Freud suchte nach Möglichkeiten, die traumatischen Erfahrungen nicht im hypnotischen, sondern im Wachzustand zu bearbeiten, damit sie bewusstseinsfähig bleiben und seelisch „verdaut“, verarbeitet werden konnten. Er ersetzte die Hypnose durch die Methode der „freien Assoziation“, bei der er seine Patientinnen anhielt, frei das auszusprechen, was ihnen spontan assoziativ einfiel. So gelangte man langsam und auf Umwegen mosaikartig allmählich zu den bis dahin abgewehrten, verdrängten Erinnerungen, konnte sie sich als Erfahrungen der eigenen Lebensgeschichte bewusst machen, verarbeiten und als Teil seiner Persönlichkeit anerkennen. Pathologisch wirken traumatische Erfahrungen und intrapsychische Konflikte, so lange sie unbewusst bleiben, sich der sprachlichen Erinnerung entziehen und zugleich mit einer hohen affektiven, körperlichen Erregung und Anspannung verbunden sind, welche psychische Symptome produzieren und/oder auf der Bühne des Körpers einen psychosomatischen Ausdruck finden müssen. Diese in den „Studien über Hysterie“ formulierten Gedanken stellen die Geburtsstunde der Psychoanalyse dar: als Lehre vom unbewussten Seelenleben und der dynamischen Wirkung der verdrängten, pathogen wirkenden Konflikte und Traumata.

Für Freud sind Menschen prinzipiell Konfliktwesen. Beherrscht und motiviert von Trieben, müssen sie ihr ganzes Leben lang zwischen diesen Kräften und den Anforderungen der Außenwelt und den kulturellen Normen und Werten Kompromisse finden. Die für diese Aufgabe zuständigen (virtuellen) seelischen Instanzen bezeichnete Freud als „Ich“, „Über-Ich“ und „Es“. Während das „Es“ der Bereich triebhafter Wünsche und verdrängter Erfahrungen ist, repräsentiert das „Über-Ich“, das Gewissen, alle kulturell gegebenen Normen und Werte und die in der Familie vorherrschenden Gebote und Verbote. Das „Ich“ nun muss gewissermaßen mehreren Herren dienen. Es repräsentiert die Denk- und Wahrnehmungsfunktionen, stellt den Bezug zur äußeren Welt, zur Realität her; muss aber auch Triebansprüche regulieren, d. h. befriedigen unter Einbeziehung kultureller Einschränkungen und vom persönlichen Gewissen bestimmter Vorgaben. Es ist klar, dass dies zu einer permanenten konflikthaften Aufgabe führt, die dann scheitern muss, wenn viele der dabei wirksamen Motive, Wünsche, Ängste und Schuldgefühle weitgehend unbewusst, verdrängt bleiben und zu symptomhaften Kompromissbildungen führen. Therapeutische Ziele bestehen darin, die unverarbeiteten Erfahrungen bewusst zu machen und in einem Auseinandersetzungsprozess zu integrieren, um „reifere“ Formen des Umgangs mit Konflikten zu entwickeln (siehe unten und Abschnitt 2.5). Die moderne Psychoanalyse hat das Freudsche Triebkonzept sexueller, dem Lebenserhalt dienenden, und den korrespondierenden destruktiven Triebkräften relativiert bzw. ergänzt. Heute wird neben diesen ebenso auf die Entwicklung des Ich/Selbst und auf die Bedeutung von „Objektbeziehungen“, den verinnerlichten Beziehungserfahrungen und den damit verknüpften Konflikten und Störungen fokussiert.

2.2.2Kognitiv-Behaviorale Psychotherapie (Verhaltenstherapie)

Ein ganz anderer Denkansatz wird in den behavioristisch und lerntheoretisch fundamentierten Verfahren der Verhaltenstherapie vertreten, welche ursprünglich auf Pawlows (1849–1936) Studien über Konditionierung und bedingte Reflexe sowie Skinners Arbeiten zur operanten Konditionierung basieren (Senf & Broda, 2005). Im Rahmen verhaltenstherapeutischer Konzepte gilt das beobachtbare Verhalten als der einzig wissenschaftlich legitime Weg zu den psychischen Phänomenen. Begriffe etwa wie „Trieb“, „Seele“, „Introspektion“ werden nicht zuletzt wegen ihrer wissenschaftlich schwierigen Definier- und Operationalisierbarkeit abgelehnt. Psychopathologische Erscheinungen gelten nicht als Ausdruck innerer Konflikte, sondern als im Zusammenhang mit der Lebensgeschichte angelernte dysfunktionale Verhaltensmuster, die mit entsprechenden Lernprogrammen „gelöscht“ werden können, bzw. durch antrainierte neue, besser angepasste Bewältigungsstrategien (z. B. nach In-vivo-Konfrontationen mit angstauslösenden Reizen) ersetzt werden. Allerdings ist die Verhaltenstherapie, wie auch die Psychoanalyse, längst kein geschlossenes System mehr, sodass interdisziplinär vielfältige Einflüsse durch andere Wissenschaften entstehen (insbesondere der Neurophysiologie) und auch Einflüsse anderer Psychotherapiemethoden zu einer gewissen Integration der verschiedenen Techniken in die Richtung einer „Allgemeinen Psychotherapie“ führen.

2.2.3Humanistische Psychologie

Als eine dritte Gruppe heute verbreiteter Therapieverfahren sind die Ansätze der „Humanistischen Psychologie“ zu nennen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst in den USA durch Rogers in der kritischen Auseinandersetzung mit dem als mechanistisch geltenden Behaviorismus entstanden.

Die Humanistische Psychologie definiert sich als eine Gegenströmung einerseits zur Psychoanalyse, andererseits zum Behaviorismus und einer positivistisch orientierten akademischen Psychologie. Im Gegensatz zu deren naturwissenschaftlichem Paradigma liegen die Wurzeln der Humanistischen Psychologie im europäischen Existentialismus und Humanismus, aber es lassen sich auch Bezüge zum Taoismus und Zen-Buddhismus herstellen (Gesprächstherapie, bzw. Klientenzentrierte Psychotherapie, Rogers; Gestalttherapie, Perls; Psychodrama, Moreno; Existenzanalyse und Logotherapie, Frankl) .

2.2.4Weitere Ansätze: Systemische Familientherapie, Körpertherapiemethoden

Die Systemische Familientherapie geht auf unterschiedliche Konzepte zurück, von der Psychoanalyse, der Paartherapie über Kommunikationstheorien, Systemtheorie und Kybernetik. Sie geht davon aus, dass die Probleme des Einzelnen, etwa eines Kindes, im Zusammenhang mit seinen sozialen Beziehungen und den dort vorherrschenden chronischen wie aktuellen Konflikten innerhalb des Systems Familie zu verstehen sind. Therapeutisch soll an den Fähigkeiten und Ressourcen des Systems angesetzt und selbstständige Kompetenz zur Problemlösung gefördert werden.

Eine weitere Gruppe von psychotherapeutischen Konzepten besteht in übenden Entspannungsverfahren (Autogenes Training) oder körperorientierten Ansätzen, die auf Wilhelm Reich zurückgehen (Konzentrative Bewegungstherapie, Analytische Körpertherapie, Bioenergetik).

2.2.5Psychotherapeutische Ziele der verschiedenen Ansätze

Die zahlreichen psychotherapeutischen Methoden und Schulen, die oben in vier Gruppen zusammengefasst wurden, unterscheiden sich nicht allein in ihren theoretischen Grundorientierungen, sondern auch – ihrem Selbstverständnis nach – in den psychotherapeutischen Zielen:

•Psychoanalytisch, psychodynamisch orientierte Methoden sind konfliktorientiert auf der Suche nach der unbewussten Lebensgeschichte und den damit zusammenhängenden innerseelischen Problemen. Symptome sind nur der äußere Ausdruck innerer Konflikte.

•Die lerntheoretischen, behavioralen (verhaltenstherapeutischen) Konzepte sind pragmatisch und problem- wie ressourcenorientiert. Sie versuchen, das unerwünschte Verhalten zu löschen, zu ändern und besser angepasste Verhaltensweisen zu vermitteln.

•Die humanistischen Modelle fördern das Wachstum der Persönlichkeit. Ihrem Anspruch nach sollen die Menschen ganzheitlich verstanden und in ihrem schöpferischen Potential gestärkt werden.

•Die systemischen Ansätze verändern pathogene und dysfunktionale interpersonelle (Familien)-Systeme.

•Die körperorientierte Psychotherapie ist zum Teil psychoanalytisch orientiert und versucht, auch über die Beobachtung des Körpers oder durch die Arbeit am Körper zu den unbewussten Konflikten zu gelangen; zum anderen Teil besteht die körperorientierte Psychotherapie in übenden und autosuggestiv wirkenden „Techniken“, um Einfluss auf Körperfunktionen und -abläufe zu gewinnen.

•Die Hypnose wird von ihren VertreterInnen manchmal den tiefenpsychologischen, psychoanalytischen Verfahren zugeordnet, weil durch den erzeugten Trancezustand der Zugang zum Unbewussten eröffnet wird, während die Psychoanalyse (im Sinne Freuds) heute selbst im stärksten Gegensatz zur Hypnose steht; denn gerade die Abwendung von dieser Methode und ihre Ersetzung durch die Methode der freien Assoziation ist ideengeschichtlich die Basis der Entwicklung der Psychoanalyse und ihrer Schulen.

All diese verschiedenen Verfahren unterscheiden sich nicht lediglich hinsichtlich ihrer Methoden, sondern auch hinsichtlich ihrer anthropologischen Konzeption, ihres Menschenbildes. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob Menschen – in psychoanalytischer Perspektive – als Konfliktwesen zwischen Wünschen und kulturell vermittelten Verboten, als „tragische Wesen“, oder ob Menschen in verhaltenswissenschaftlicher Perspektive mehr mechanistisch als System von angelernten Reiz-Reaktions-Mustern begriffen werden. Wird eine Depression etwa als Manifestation eines psycho-sozialen Konflikts (unter Beteiligung des Hirnstoffwechsels) verstanden, so hat dies ganz andere anthropologische, gesellschaftliche und sozialpolitische Implikationen und Folgen als die durch pharmakologische und neurobiologische Forschungsergebnisse verbreitete Auffassung, die Depression sei lediglich das Ergebnis eines gestörten Serotoninhaushaltes. Die wissenschaftlichen, therapeutischen und sozialpolitischen Folgen liegen auf der Hand: Im ersten Fall hätte die Frage danach Priorität, welche pathogenen gesellschaftlichen, psycho-sozialen Bedingungen die Entwicklung einer Depression fördern, bzw. wie sie zu verhindern oder therapeutisch zu beeinflussen wäre; im zweiten Fall hätte die psychosoziale Situation des Patienten, der Patientin nur eine geringe Bedeutung, der Fokus läge auf der Möglichkeit der pharmakologischen Beeinflussung des Gehirnstoffwechsels.

2.3Allgemeine Definitionen psychotherapeutischen Handelns

„In der psychoanalytischen Behandlung geht nichts anderes vor als ein Austausch von Worten zwischen dem Analysierten und dem Arzt“ (Freud, 1916/17, S. 9). Natürlich handelt es sich nicht um ein triviales Alltagsgespräch, sondern um die Schaffung eines geschützten Raumes, in dem bisher Unausgesprochenes, Unerhörtes zur Sprache kommen kann. Doch es ist nicht allein das gesprochene Wort, sondern die Persönlichkeit von Therapeuten, welche deren Worten jene sprichwörtliche, heilsame „Zauberkraft“ verleiht. Nicht das „Medikament“, die Therapietechnik, heilt, sondern die sich gestaltende therapeutische Beziehung mithilfe der Person des Therapeuten, der Therapeutin, die sich auf eine sehr intime Beziehung einzulassen bereit ist, ohne je eine ebenso notwendige Distanz zu überschreiten (siehe 2.4).

Neben vielen möglichen Definitionen psychotherapeutischer Praxis ist jene von Strotzka (1975), die auch substanziell dem österreichischen Psychotherapiegesetz zugrunde liegt, sehr verbreitet: „Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter interaktioneller Prozess der Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die in einem Konsensus (möglichst zwischen Patient, Therapeut und Bezugsgruppe) für behandlungsbedürftig gehalten werden, mit psychologischen Mitteln (durch Kommunikation) meist verbal, aber auch averbal, in Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel (Symptomminimalisierung und/oder Strukturänderung der Persönlichkeit) mittels lehrbarer Techniken auf der Basis einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens.“

Diese allgemeine – nicht schulenspezifische – Definition des psychotherapeutischen Handelns muss aus zwei Gründen ergänzt werden: Erstens, weil in vielen europäischen Ländern Psychotherapiegesetze erlassen wurden, welche Ausbildung sowie Berufsrechte und Pflichten regeln; und zweitens, weil Psychotherapie in manchen Staaten Teil des medizinischen Versorgungssystems geworden ist und damit zum Leistungskatalog der Krankenkassen gehört (Deutschland) bzw. Kosten teilweise von den Kassen refundiert werden (Österreich), wenn eine sogenannte „krankheitswertige“ Störung gemäß internationaler Diagnoseschemata (ICD-10 und DSM-V) von Psychotherapeutinnen diagnostiziert wird.

Hieraus folgt, das die durch Strotzka definierte psychotherapeutische Tätigkeit (siehe oben) nur von Personen durchgeführt werden darf, die im Sinne des Gesetzes in einer behördlich anerkannten therapeutischen Methode von einer hierzu behördlich befugten Ausbildungseinrichtung ausgebildet und von den Gesundheitsbehörden approbiert wurden. In § 1 (1) des österreichischen Bundesgesetzes über die Ausübung der Psychotherapie heißt es (Kierein, Pritz & Sonneck, 1991):

Die Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die nach einer allgemeinen und besonderen Ausbildung erlernte, umfassende, bewusste und geplante Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden in einer Interaktion zwischen einem oder mehreren Behandelten und einem oder mehreren Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung, Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern. (S. 87f)

Eine allfällige kassenunterstützte Behandlung muss darüber hinaus ausreichend und zweckmäßig sein und darf das Maß des Notwendigen nicht übersteigen. Senf und Broda (1996) ergänzen daher Strotzkas Definition in vier Punkten:

a)„Psychotherapie ist Krankenbehandlung bei seelisch bedingten Krankheiten, Beschwerden, Störungen im Rahmen und nach den Regeln des öffentlichen Gesundheitswesens.“

b)„Psychotherapie nimmt Bezug auf theoretisch begründete und empirisch gesicherte Theorien zur Entstehung, Heilung und Behandlung von psychisch bedingten Krankheiten und Störungen und erfolgt mittels wissenschaftlich begründeter psychotherapeutischer Verfahren.“

c)„Psychotherapie wird durchgeführt unter Zuhilfenahme qualifizierter Diagnostik und Differentialindikation unter Einbezug und Nutzung aller verfügbarer Verfahren und Methoden und mit a priori formulierten und a posteriori evaluierten Therapiezielen.“

d)„Psychotherapie wird durchgeführt von professionellen Psychotherapeuten mit ausreichender, geprüfter Berufsqualifikation unter Erfüllung qualitätssichernder Maßnahmen unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit sowie unter Wahrung ethischer Grundsätze und Normen.“ (ebd., S. 3ff.).

2.4Grundprinzipien und Techniken der psychotherapeutischen und psychoanalytischen Praxis

Psychotherapie kann nur im Rahmen einer sehr engen persönlichen, vertrauensvollen Beziehung erfolgreich stattfinden. Diese spezifische Form der Therapiebeziehung muss so gestaltet werden, dass sie einerseits sehr große Intimität ermöglicht und zugleich andererseits ein hohes Ausmaß professioneller Distanz aufrechterhält, d. h. seitens der Therapeuten weder private Beziehungsangebote erfolgen oder intime persönliche Bedürfnisse jeder Art an Klienten herangetragen werden dürfen. Im Zentrum des therapeutischen Geschehens steht allein die Auseinandersetzung und Reflexion der Konflikte, Wünsche und Enttäuschungen der Klientinnen. Diese Form der Beziehung kann sich dann entwickeln, wenn Therapeuten neutral und zurückhaltend, ohne zu werten und zu kritisieren, zuhören können; wertschätzend und einfühlend sein und eine verlässliche, auch Krisen ermöglichende und überdauernde therapeutische Beziehung über die Zeit aufrechterhalten können. Die Fähigkeit, geduldig und tolerant zu sein, insbesondere auch gegenüber dem eigenen Nicht-Wissen, dem Nicht-Alles-Verstehen-Können, unterstützt dabei, eigene Schwächen, Defizite und Begehrlichkeiten unter Kontrolle zu halten, abstinent zu sein, Patienten und Patientinnen nicht zur Befriedigung eigener Wünsche jedweder Art zu missbrauchen. Es ist unvermeidlich, dass leidende und Rat suchende Menschen in ein vorübergehendes Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Therapeuten oder ihrer Therapeutin geraten. Auch wenn die Beziehung von ihrem Ideal her gesehen keine Hierarchie repräsentieren soll, ist das Beziehungsverhältnis asymmetrisch. Die Suche nach psychotherapeutischer Behandlung setzt einen subjektiv empfundenen Leidensdruck voraus, welcher ein entscheidendes Motiv für die psychotherapeutische Arbeit darstellt. Daher wird ein hilfesuchender Mensch sich im Vergleich zum Therapeuten schwächer, bedürftiger, unterlegener und damit abhängiger fühlen. Dies begründet die unabdingbare therapeutische Grundhaltung der Abstinenz, durch die Patientinnen und Patienten vor Missbrauch geschützt werden. Einerseits ist diese Grundhaltung ein zentraler Aspekt professionellen Handelns, andererseits ist sie in Berufskodizes als ethische Norm festgeschrieben (Hutterer-Krisch, 1996).

Die Art und Weise, wie Patienten ihre Therapeuten erleben und zu ihnen in Beziehung treten, nennt man in psychoanalytischer Denkweise „Übertragung“. Übertragung besteht in der spontanen menschlichen Tendenz, frühkindlich erworbene Erlebens- und Verhaltensmuster unbewusst auf neue, gegenwärtige Beziehungen zu projizieren und zu aktualisieren. Daher wiederholen sich in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, also auch in therapeutischen, die neurotischen Muster und Konflikte der Vergangenheit – sie werden auf diese neuen übertragen. Dies macht den therapeutischen Prozess einerseits schwierig, da Übertragungsphantasien sich als Widerstand gegen die therapeutische Arbeit einnisten (etwa wenn der Patient sich unbewusst wünscht, der Lieblingspatient, das Lieblingskind zu sein, da er dann über vieles nicht sprechen, bestimmte Wünsche und Gedanken verschweigen wird, etc.). Doch andererseits wird Psychotherapie durch die Übertragung überhaupt erst möglich. Denn dadurch kommen die alten ungelösten, sich wiederholenden Konfliktmuster in der therapeutischen Beziehung als neue zum Vorschein (so wird das früher vernachlässigte Kind im erwachsenen Klienten vielleicht gekränkt reagieren, wenn die Therapeutin eine Stunde ausfallen lässt oder Urlaub macht). Man spricht dann nicht über diese oder jene Probleme „draußen“, sondern sie sind in der therapeutischen Beziehung am Werk, formen und beeinflussen diese, sodass allmählich Möglichkeiten entstehen, die Dinge sprachlich zu benennen, sie bewusst werden zu lassen. Diese Übertragungsphänomene richtig zu handhaben, bereitet Therapeutinnen häufig größere Schwierigkeiten. Es verlangt die Fähigkeit, die auf sie gerichteten Phantasien und Affekte auszuhalten, nicht nach ihnen zu handeln, sich nicht „verführen“, manipulieren zu lassen. Übertragung und Gegenübertragung findet immer statt, wo Menschen miteinander Beziehungen eingehen. Doch im Gegensatz zu anderen Psychotherapiemethoden verwendet nur die Psychoanalyse diese Interaktionen systematisch für den Therapieprozess und dessen Reflexion.

Um mit den Übertragungsphänomenen gut umgehen, sie produktiv verwenden zu können, müssen psychotherapeutisch arbeitende Menschen nicht nur Empathie besitzen, d. h. in der Lage sein, aktiv zuzuhören, emotionale Inhalte, auch versteckte, wahrnehmen zu können; sie müssen vor allem introspektiv die eigenen gefühlshaften Reaktionen auf die Patienten – ihre Gegenübertragung – erkennen, kontrollieren und therapeutisch nutzen können. Gegenübertragung umfasst alle Gedanken, Gefühle, inneren Reaktionen und Impulse, die im Erleben von Therapeuten während der Arbeit entstehen. Zum einen Teil ist sie induziert durch die Übertragung der Klienten, eine spontane affektive „Antwort“ auf deren Zuschreibungen; zum anderen Teil geht sie auf die ungelösten chronischen oder aktuellen Konflikte, Probleme der Therapeuten zurück, die in der jeweils spezifischen therapeutischen Beziehung wieder geweckt werden. In der Psychoanalyse ist die Reflexion der Gegenübertragungsreaktionen von besonderer Bedeutung, weil sie ein introspektives Material für die Behandler darstellen, ihre Beziehungen zu Patienten besser zu verstehen und dabei unterstützt, diese Gefühle zu kontrollieren, sie nicht in Handlung umzusetzen. Diese „Abstinenz“ genannte Haltung bezieht sich darauf, eigene sinnliche Bedürfnisse nicht zu befriedigen (etwa sexuelle, erotische oder aggressive Gefühle und Impulse ebenso zurückzuhalten wie narzisstische Bedürfnisse, geliebt, bewundert, verehrt zu werden, etc.). Diese Anforderungen an Therapeuten sind freilich nicht nur „therapietechnisch“ relevant, sondern sind eine ethische Notwendigkeit. Eine Übertretung dieser Grenzen fügt den Klientinnen und Klienten großen Schaden zu und kann im schlimmste Fall zu Retraumatisierungen führen.

Neben dem gesprochenen Wort (Assoziieren, Denken, Träumen, Phantasieren, Rekonstruieren) gehören auch weitgehend unbewusste Ausdrucksformen wie Mimik, Gestik, Stimmlage, Atmung und Körperhaltung zum Ensemble nonverbaler Kommunikationsmittel, die den Sprechakt begleiten und seinem Inhalt konkordant oder komplementär sein können. Manche Therapieformen gehen über den Rahmen dieses sich spontan entwickelnden Sprach-, Beziehungs- und Kommunikationsspiels hinaus und bieten aktiv zur Gestaltung der Themen kreative Medien an; in der Kindertherapie das Spiel, den Sandkasten, Farben, Ton zum Kneten etc. In der Erwachsenentherapie wird Tanz, Bewegung, Malerei und Rollenspiel eingesetzt, und in der Katathym Imaginativen Psychotherapie werden Traumbilder aktiv induziert. Die Verhaltenstherapie hat ein großes Repertoire an aktiven Maßnahmen, wie etwa die Reizkonfrontation mit dem Ziel der Desensibilisierung; operante Methoden zur positiven bzw. negativen Verstärkung, Verhaltensformung, Biofeedback sowie kognitive Umstrukturierung zur Veränderung von Einstellungen, Erwartungen, usw. (vgl. Senf & Broda, 1996; Ermann, 1999).

Abstrakt bestehen die therapeutischen Ziele in einer Aufhebung neurotischer Erlebens- und Verhaltensweisen, dem Abbau neurotischer Hemmungen, der Entwicklung der eigenen Person, dem „Selbst“ und der Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen, zur Welt.

Ein gut entwickeltes Selbst geht mit einem stabilen Selbstwertgefühl und der Fähigkeit einher, es auch in Krisen weitgehend aufrechterhalten zu können. Es erlaubt, zwischen sich selbst und anderen klar unterscheiden zu können und eine eindeutige sexuelle Identität zu besitzen (unabhängig davon, ob hetero-, homo-, bisexuell, transgender, etc.) sowie die Widersprüche des Bildes vom eigenen Selbst ertragen zu können.

Zur Beziehungsfähigkeit gehören Kontakt- und Kommunikationsbedürfnisse und -fähigkeiten, Regulierung von Nähe und Distanz, Fähigkeit zu Empathie und Intimität sowie die Bereitschaft, sich mit seiner eigenen Lebensgeschichte abfinden zu können, also nicht von einer Partnerschaft, bewusst oder unbewusst, deren Kompensation und Entschädigung für früh erlittene Vernachlässigung und Verletzung zu verlangen. Die Aufhebung und Milderung von Entwicklungshemmungen betreffen häufig die sexuelle Sphäre, einschließlich der Fähigkeit, Nähe und Vertrauen zu entwickeln, Autonomie zu besitzen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und zu befriedigen sowie Emotionen erleben und ausdrücken zu können.

Die Persönlichkeit entwickelnde Wirkung der Psychotherapie entsteht nicht zuletzt durch die Erfahrung, im Schutz der therapeutischen Beziehung sich selbst reflektieren und infrage stellen zu können und die eigene psychische, körperliche und soziale Situation als etwas miteinander im Zusammenhang Stehendes zu begreifen. Die Konfrontation mit bisher abgewehrten Problemen ermöglicht Einsicht und vergrößert den Bereich der Selbstverantwortung. Das Wahrnehmen und Zulassen bisher ungelebter, vom eigenen Gewissen verbotener Bedürfnisse und nicht zugelassener Gefühle, wie etwa das Wiedererinnern von schmerzlichen Erfahrungen und abgewehrter Trauer, erweitert das eigene Selbst und fördert das Gefühl von Lebendigkeit. Ebenso führt die kritische Hinterfragung von Normen und Werten zu einer Stabilisierung des Selbstwertgefühls und zu einem Zuwachs an reiferen Erlebens- und Verhaltensweisen.

2.6Therapeutische Wirkfaktoren

All das, was sich in einer lege artis durchgeführten Psychotherapie ereignet, geschieht im Kontext einer interpersonalen Beziehung von Menschen, die sich, bei allem, was sie tun, wechselseitig beeinflussen. Während kognitive und verhaltenstherapeutische Ansätze etwas mehr technisch, in Manualen festgelegten Schritten vorgehen (etwa Techniken zur Desensibilisierung, Angstkontrolle durch Konfrontation mit den angstauslösenden Reizen, etc.), orientieren sich die psychoanalytischen und humanistischen Methoden an dem sich spontan entwickelnden Beziehungsgeflecht in der therapeutischen Situation. Die tragfähige therapeutische Beziehung stellt einen unspezifischen Wirkfaktor dar. Die unter verschiedensten Problemen leidenden Frauen und Männer erfahren emotionale Zuwendung, Verständnis, Anteilnahme und Interesse an ihrer Person, was Hoffnungen auf positive Veränderungen mobilisiert und die Motivation zur therapeutischen Arbeit erhöht. Die spezifischen Wirkfaktoren der kognitiven behavioralen Konzepte bestehen in der Initiierung des Umdenkens, Umlernens und Neuorientierens bestehender dysfunktionaler Denk-, Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster. Die spezifischen Wirkfaktoren psychoanalytischer Therapiekonzepte habe ihre Basis in der Bewusstwerdung bis dahin verborgener, verdrängter Konflikte und ermöglichen eine innere Entwicklung, welche neue Beziehungserfahrungen bewirkt: das heißt, sich neu zu erleben, selbstreflexiv Einsicht zu gewinnen, sich mit unerledigten, unbewusst gewordenen kindlichen Konflikten auszusöhnen, nicht veränderbare Realität und eigene Lebensgeschichte, einschließlich erlebter Traumen, anzuerkennen, zu betrauern und neue Einstellungen und Perspektiven zu entwickeln; ebenso wird die Erfahrung von „Selbstwirksamkeit“ gewonnen, also die das eigene Selbstbewusstsein stärkende Erfahrung, eigenständig mit Konflikten umgehen zu können.

2.7Entwicklungsperspektiven und Forschung

Dass Psychotherapie wirkt, ist wissenschaftlich hinreichend belegt. Neu ist heute jedoch, dass diese positive Wirkung allein durch das therapeutische Gespräch mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT; vgl. Kapitel 4) als Veränderung bestimmter Gehirnareale nachweisbar ist. Die knapper werdenden Mittel in den Gesundheitssystemen zwingen die einzelnen therapeutischen Schulen, die Wirksamkeit und Effizienz ihrer Methode nachzuweisen. Dabei hat es die hochfrequente, drei bis fünf Stunden pro Woche angelegte „klassische“ Psychoanalyse aus forschungslogischen Gründen schwerer, empirisch nachzuweisen, dass ihre deutlich höheren Kosten durch den besseren Therapieeffekt begründbar sind. Gleichwohl gibt es hier erhebliche Anstrengungen, laufende Forschungsprojekte und Metaanalysen, die in diese positive Richtung weisen. Die etablierten, niederfrequent arbeitenden Therapierichtungen, einschließlich psychoanalytische Psychotherapie, haben ihre Wirksamkeit wissenschaftlich nachweisen können.

Auch wenn die Festlegung von Kriterien über die Frage des Therapieerfolges ein weiteres schwieriges Problem darstellt, bleibt dennoch die den expliziten Vergleich verschiedener Therapiemethoden betreffende Frage offen: „Welche Behandlungsmaßnahme durch wen, zu welchem Zeitpunkt, führt bei diesem Individuum mit diesem spezifischen Problem unter welchen Bedingungen zu welchem Ergebnis in welcher Zeit?“ (Kordy & Kächele, 1996, S. 492; Rudolf, 2000, S. 531). Daher gilt der Mikroanalyse des therapeutischen Prozesses gegenwärtig ein großes Forschungsinteresse. Einerseits sollen hierdurch methodenspezifische differente Effekte geklärt werden (worin unterscheiden sich die Wirkungsweisen der einzelnen therapeutischen Techniken?); andererseits ist damit das ehrgeizige Ziel verbunden, ähnlich wie in der Medizin, so etwas wie eine Standardisierung von Psychotherapie in Bezug auf einzelne Krankheitsbilder zu erarbeiten.

Obgleich, das sei kritisch angemerkt, aus der Sicht des Autors die Medizinalisierung der Psychotherapie bzw. ihre Erforschung nach in der Medizin gebräuchlichen Methodendesigns das Wesentliche des therapeutischen Prozesses ignoriert: Denn das in der Medizin übliche kausale Denken – „wenn, dann“ – ist auf die psychotherapeutische Behandlung nicht übertragbar. Hier gibt es eben keine Medizindosis-Wirkungs-Relation, sondern das Agens der Therapie besteht, wie weiter oben skizziert, in der sich wechselseitig beeinflussenden Beziehung beider beteiligten Persönlichkeiten; und dieser Prozess ist derart komplex, dass er nicht durch Reduzierung auf ein paar untersuchbare Variablen angemessen erfasst werden kann.

Während diese Forschungsaktivitäten der psychotherapeutischen Schulen auch in gegenseitiger Konkurrenz zu einem Verdrängungswettbewerb auf dem Therapiemarkt führen, wächst in der pharmakologischen, neurobiologischen und genetischen Forschung längst eine mächtige Konkurrenz heran, welche – unter den Prämissen gegenwärtiger neoliberaler, also rein ökonomisch orientierter Entwicklungen – die Bedeutung der Psychotherapie entscheidend schwächen könnte.

Selbstverständlich spricht nichts gegen eine strenge Indikation von Psychopharmaka. Entscheidend ist, sich klarzumachen, dass ihre Erfolge keine „Heilung“ bedeuten, sondern lediglich Symptome mildern. Würde die pharmakologische Behandlung Psychotherapie ersetzen – weil sie auf den ersten Blick billiger scheint – würde das Verständnis psychischen Leidens, als psychosozial verursachtes, durch die konflikthafte, manchmal traumatisierende Lebensgeschichte geformtes, verloren gehen. Ein humanes Interesse an den Menschen würde zugunsten ihrer bloßen Funktionsfähigkeit zurückgedrängt. Und genau dies ist eine Tendenz der gegenwärtigen Gesellschaft: das realistische Bild eines in sich widersprüchlichen, konflikthaften und begrenzten Menschen zurückzudrängen, zugunsten des Phantasmas eines in seinen Möglichkeiten unbegrenzten, leistungsorientierten Individuums, das sich selbst mit seiner völligen Funktionalität identifiziert.

Durch diesen gesellschaftlichen Prozess könnte allmählich die Bedeutung einer dem gesellschaftlichen Mainstream distanziert gegenüberstehenden Psychotherapie geringer werden. Durchsetzen würden sich Methoden, die die manipulative Wiedererlangung der Funktionsfähigkeit und die Anpassung ans Bestehende am effizientesten und ökonomischsten zu erledigen versprechen. Sofern Psychologie und Psychotherapie nicht als bloße Sozialtechnologien betrieben werden sollen, müssen sie diese gesellschaftliche Entwicklungsdynamik kritisch beobachten und, wo es geht, konterkarieren.

1Für die psychoanalytisch orientierten Formen der Psychotherapie sind Symptome bzw. Symptomkomplexe Ausdrucksformen unbewusster seelischer Konflikte. Andere Therapieformen hingegen betrachten Symptome eher als dysfunktionale Verhaltens-, Wahrnehmungs- und Denkmuster.

Herbert Janig

Alle können über Gesundheit und Krankheit aus eigener Erfahrung berichten: sei es über Fitness oder Erkrankungen, über Krankenhausaufenthalte, überfüllte Arztpraxen, über alltägliche Erfahrungen mit Infekten, Übergewicht, Verdauungsproblemen oder andere gesundheitliche Einschränkungen. Die Medien konfrontieren uns mit Gesundheitsthemen, wie Beispielen gesunder Lebensführung, Hitlisten guter Ärzte, Fragen der Finanzierung des Gesundheitssystems und psychologischen Ratschlägen zur Erhaltung der Gesundheit. Noch nie war (Pseudo-)Wissen, die Meinungs- und Informationsvielfalt über Gesundheit und Krankheit so groß! Wer den Begriff „Gesundheit“ googelt, wird über 80 Millionen, unter „health“ mehr als eine Milliarde Einträge finden. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit dem Verständnis von Gesundheit und Krankheit, dem biomedizinischen Krankheitsbegriff, dem biopsychosozialen Gesundheitsbegriff sowie der Rolle der Gesundheitspsychologie in diesem Kontext, ihren Themen und Herausforderungen, nicht zuletzt mit Selbsthilfe und Gesundheitskompetenz.

Drei Dinge sind gesund:

Fülle nicht den Schlund,

übe dich all Stund’,

lauf nicht wie ein Hund.

Dieses alte Sprichwort weist uns auf drei wichtige Verhaltensweisen zur Förderung und Aufrechterhaltung unserer Gesundheit hin: Auch moderne Gesundheitswissenschaften sehen in einer ausgewogenen Ernährung, in konsequenter körperlicher Bewegung und in psychischer Ausgeglichenheit und Stärke die zentralen Stützen der Gesundheit. Was ist aber Gesundheit?

Stellen Sie sich einmal die Frage, was es für Sie persönlich bedeutet, gesund zu sein! Wann fühlen Sie sich gesund? Psychologie-Studierende haben auf diese Fragen so geantwortet1: 39% der Antworten konnten unter dem Oberbegriff Vitalität zusammengefasst werden: Gesund zu sein bedeutet, aktiv, leistungsfähig zu sein, das Leben bewältigen zu können, sich als vital und kraftvoll zu erleben, gute Laune und Spaß zu haben. Eine zweite Gruppe von Antworten (34%) betonte die Ausgeglichenheit: Körper und Seele befinden sich im Einklang, man ist entspannt und sorgenfrei, erlebt keinen Stress, keinen Liebeskummer und überhaupt körperlich-seelisches Wohlbefinden. Die dritte Gruppe, die 23% der Antworten umfasst, betonte, dass sie sich dann als gesund erlebt, wenn sie keine psychischen oder physischen Belastungen erlebt, schmerzfrei und ohne körperliche Krankheiten oder Beschwerden ist.

Schon 1973 hat Herzlich auf der Suche nach den alltäglichen Gesundheitsvorstellungen („Laienvorstellungen“) ebenfalls drei sehr ähnliche Kategorien finden können (vgl. auch Egger, 1999):

•Ein Teil der Menschen sieht Gesundheit als Vakuum an. Gesundheit liegt für sie dann vor, wenn die organische oder körperliche Funktionstüchtigkeit gegeben ist. Durch eine Erkrankung wird jedoch die Gesundheit zerstört. Für sie wird der Mensch gleichsam als komplexe Maschine gesehen und der Therapeut als Techniker, der im Fall des Auftretens einer Krankheit eine Problemlösung herzustellen hat.

•Ein anderer Teil sieht Gesundheit als vitales Erleben und Verhalten. Wer sich als vital erlebt, innere Stärke und Widerstandskraft gegen schädigende äußere Einflüsse aufgebaut hat, fühlt sich gesund und ist in der Lage, Krankheiten abzuwehren. Diese Menschen erleben sich als selbstbestimmt und mitverantwortlich für ihre Gesundheit und Therapeuten werden als wichtige professionelle Unterstützer zur Gesunderhaltung gesehen.

•Wieder andere erleben sich als gesund, wenn sie sich in einem Gleichgewicht zwischen sozio-ökologischen Lebensbedingungen und den eigenen Möglichkeiten und Ansprüchen befinden. Aktivität, gute Beziehungen zu anderen und körperliches Wohlbefinden bilden die Ressourcen, mit deren Hilfe Störungen und Belastungen ausgeglichen werden können.