Zusammenfassung

Das vorliegende Buch deckt die Lehrinhalte des Moduls „Unterstützung bei der Basisversorgung“ ab und ist an den AEDLs orientiert. Ein zusätzlicher Teil zu den Grundlagen der Pflege führt in Ganzheitlichkeit und Ressourcenorientiertheit in Pflege und Betreuung ein, beschreibt den Pflegeprozess und informiert über die grundlegende Dokumentation in der Pflege und Besonderheiten im Behindertenbereich. Ein neuer Teil des Buches behandelt zudem den Umgang mit den eigenen Ressourcen.

Es ist damit für die Ausbildung zu Sozial- und Behindertenbetreuung oder Heimhilfe geeignet.

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Esther Matolycz, Helga Haselmayer

Unterstützung bei der Basisversorgung

AEinführung in die ganzheitliche, ressourcenorientierte Pflege und Betreuung

1„Ganzheitlichkeit“ in Pflege und Betreuung – was bedeutet das?

1.1Unterschiedliche Bedürfnisse

2.1Ressourcen und Ressourcenorientierung in Pflege und Betreuung

2.2Erlernte Hilflosigkeit vermeiden

2.3Kommunikation und Ressourcenorientierung

2.4Umgang mit den eigenen Ressourcen

3.1ATLs, AEDLs, Domänen – was ist das?

3.2Biografiearbeit als Teil der ganzheitlichen Sichtweise in Pflege und Betreuung

3.3Weitere ausgewählte Konzepte in Pflege und Betreuung

1Der Pflegeprozess und die Rolle der Unterstützung bei der Basisversorgung

1.2Die Rolle der UBV im Pflegeprozess

2Besonderheiten in Einrichtungen der Behindertenhilfe

2.1Multiprofessionelle Zusammenarbeit

1Der Aufbau einer Pflegedokumentation

2Interdisziplinäres Informationsmanagement

3Durchführung der Pflegedokumentation

3.1Dokumentationspflicht – was und warum muss dokumentiert werden?

3.2Wie muss dokumentiert werden?

3.3Pflegeberichte aussagekräftig und objektiv verfassen

DGesundheits- und Krankenpflege

1Beobachtung allgemein: Orientiertheit und Bewusstsein

1.1.1Einschränkungen der Orientiertheit: Ebenen und Erscheinungsbild

1.1.2Veränderungen erkennen und richtig weitergeben

1.2.1Einschränkungen bzw. Störungen des Bewusstseins: Ebenen und Erscheinungsbild

1.2.2Veränderungen erkennen und richtig weitergeben

2.1.1Veränderungen der Hautfarbe

2.1.2Veränderungen der Hautspannung, die Haut im Alter

2.1.3Dekubitus, andere Hautveränderungen, Feuchtigkeit und Trockenheit

2.2Bei der Körperpflege unterstützen

2.2.1Ganzheitlichkeit, Ressourcen- und Bedürfnisorientierung, Methoden der Körperpflege

2.2.2Durchführung: Körperpflege im Bett – Vorbereitung und Grundsätze

2.2.3Durchführung: Körperpflege im Bett – Richtlinien zur Hygiene

2.2.4Durchführung: Körperpflege im Bett – Vorgehen

2.2.5Pflege der einzelnen Körperregionen, Augen-, Nasen- und Ohrenpflege

2.2.6Wechsel des Leintuchs, wenn die Klientin das Bett nicht verlassen kann

2.2.7Unterstützung bei der Körperpflege am Waschbecken

2.2.8Unterstützung bei der Körperpflege in der Dusche

2.2.9Unterstützung bei der Körperpflege: Baden

2.2.10Hautpflegemittel, Hautpflege, Intertrigo und Intertrigoprophylaxe

2.3Bei der Mund- und Zahnpflege unterstützen

2.3.1Mundschleimhaut, Mundhöhle, Zunge, Zähne und Lippen beobachten

2.3.2Unterstützung bei allgemeiner und spezieller Mundpflege

2.3.3Soor- und Parotitisprophylaxe

2.4Bei Haarwäsche, -pflege und dem Rasieren unterstützen

2.5Bei der Maniküre und Pediküre unterstützen

2.5.2Durchführung der Nagelpflege

2.6Bei der Verwendung von Hilfsmitteln unterstützen

2.6.2Umgang mit Kontaktlinsen und Augenprothesen

2.7Kombination von Tätigkeiten und Durchführung von Prophylaxen im Rahmen der Körperpflege

2.7.1Allgemeines zur Durchführung von Prophylaxen

2.7.2Einfaches Orientierungstraining

2.8Basale Stimulation® im Rahmen der Körperpflege

2.8.1Basale Stimulation® – was ist das?

2.8.2Basale (Ganzkörper-)Waschung

3.1Die Bedeutung von Bekleidung

3.2Bei der Auswahl von Kleidung unterstützen

3.3Beim An- und Auskleiden unterstützen

3.3.1Gründe für Einschränkungen beim selbstständigen An- und Auskleiden

3.3.2Hilfsmittel zum An- und Auskleiden

3.3.3Hilfestellung beim An- und Auskleiden geben – allgemein

3.3.4Unterstützung beim An- und Auskleiden – Klient*innen mit Hemiplegie

4.1Bedeutung von Essen und Trinken in Pflege und Betreuung

4.2Beobachtung von Ess- und Trinkverhalten und Ernährungszustand

4.3Pflege in Zusammenhang mit verändertem Ess- und Trinkverhalten und Ernährungszustand

4.3.1Essen und Trinken bei Inappetenz

4.3.2Essen und Trinken bei eingeschränkter Orientiertheit

4.4Mitwirkung an der Unterstützung beim Essen und Trinken

4.5Interventionen bei Schluckstörungen, Aspirationsprophylaxe

5.1Die Bedeutung des Ausscheidens in Pflege und Betreuung

5.2Beobachtung von Ausscheidungen und Ausscheidung

5.2.1Harn und Harnausscheidung

5.2.2Stuhl und Stuhlausscheidung

5.3Mitwirkung an der Obstipationsprophylaxe und Pflege bei Diarrhoe

5.3.1Mitwirkung an der Obstipationsprophylaxe

5.4Unterstützung des Ausscheidens

5.4.1Hilfsmittel und der Umgang damit

5.5Inkontinenz und Pflege bei Inkontinenz

5.5.1Harn- und Stuhlinkontinenz

5.5.3Vermeidung von „erlernter“ Inkontinenz

5.5.4Mitwirkung bei der Prophylaxe einer Inkontinenz-assoziierten Dermatitis

6.1Beobachtung von Bewegung und Körperhaltung und Weiterleitung von Informationen

6.1.1Hemiplegie, Hemineglect und Bobath-Konzept

6.2Mobilität, Immobilität und Bewegungsmangel: Erkennen von Risikofaktoren

6.3Mobilität, Immobilität und Bewegungsmangel: Mitwirkung an Prophylaxen

6.3.1Dekubitus und Dekubitusprophylaxe

6.3.2Thrombose und Thromboseprophylaxe

6.3.3Pneumonie und Pneumonieprophylaxe

6.3.4Kontraktur und Kontrakturprophylaxe

6.4Ziele, Prinzipien und Maßnahmen der Mobilisation

6.4.1Ziele und Prinzipien der Mobilisation

6.4.2Schritte und Maßnahmen der Mobilisation

6.4.3Gehbehelfe im Rahmen der Mobilisation

6.4.4Mitwirkung an der Sturzprophylaxe

6.5Ziele und Prinzipien der Positionsunterstützung

6.5.2Ziele und Prinzipien der Positionsunterstützung

6.6Mikro- und Makrobewegungen, Hohllagerung, Weich- und Superweichlagerung

6.6.1Mikro- und Makrobewegungen

6.6.3Weich- und Superweichlagerung

6.8Gebräuchliche Positionierungen im Bett

6.8.4Positionierung zum Essen und Trinken im Bett (Oberkörperhochlage)

6.8.5Positionierung zur Atemunterstützung

1Zeitreise: Aus der Geschichte der Pharmakologie

2Gesetzliche Grundlagen und Grundbegriffe der Pharmakologie

2.1.2Österreichisches Arzneimittelgesetz

2.1.3Aufgaben von Arzneimitteln

2.3Benennung von Arzneimitteln

2.5Austria-Codex, Fachinformation, Packungsbeilage

2.7Wichtige Begriffe in der Pharmakologie

3Darreichungsformen, Wirkungsweisen und Applikationswege von Arzneimitteln

3.1Darreichungsformen von Arzneimitteln

3.1.5Überlegungen zur Auswahl der Darreichungsform

3.1.6Übersicht über einige wichtige Applikationswege

3.2Wirkungsweisen von Arzneimitteln

3.2.2Pharmakokinetik am Beispiel eines geschluckten Arzneimittels

3.2.3Pharmakokinetik bei anderen Applikationsformen

3.2.4Weitere Angaben zur Resorption

3.2.6Dauer bis zum Wirkungseintritt

3.2.7Wirkungsmechanismen am Zielorgan

3.2.9Dynamischer Verlauf der Arzneimittelwirkung

3.2.10Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)

3.2.13Nutzen-Risiko-Verhältnis

4Übersicht häufig verwendeter Arzneimittel (Arzneimittelgruppen)

5Lagerung und Handhabung von Arzneimitteln

5.1Kontrolle und Beschaffung von Arzneimitteln

5.2Haltbarkeit und Aufbrauchfristen von Arzneimitteln

5.4Vorbereitung von Arzneimitteln

5.5Entsorgung von Arzneimitteln

6Verabreichung von Arzneimitteln

6.3Verabreichung bzw. Einnahme in unterschiedlichen Darreichungsformen

6.4Einnahme und Nahrungsaufnahme

6.5Wechselwirkungen mit Getränken

6.6Klientenbeobachtung und Dokumentation

1Gegenstand, Ziele und Teilbereiche der Hygiene

3Relevanz der Hygiene in Pflege- und Betreuungsberufen

4.7Reinigung – Desinfektion – Sterilisation

4.9Organisation der Hygienemaßnahmen

5Infektionskrankheit im Detail

5.3Infektionskette und Erkrankung

7.2.3Anwendung der Desinfektionsmittel

8.2.1Impfungen für Personal in Gesundheitseinrichtungen

8.2.2Persönliche Schutzausrüstung

8.3Nadelstichverletzungen, Kontakt mit infektiösem Material

10Spezielle Hinweise für mobile Dienste

10.2Hygienemaßnahmen im Haushalt

10.3Spezialfall „multiresistente Keime“

Verzeichnis von Literatur und Quellen

Das vorliegende Buch erscheint nun in vierter Auflage. In der zweiten Auflage kam neu hinzu, dass es auch die Bedarfe der Betreuung von Menschen mit Behinderung berücksichtigt. Damit sind sowohl die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen als auch die Betreuung und Unterstützung dieser Zielgruppe Inhalt, ebenso werden Werte und Grundhaltungen sowie entsprechende Konzepte, die dabei zur Anwendung gelangen, behandelt.

In der dritten Auflage wurde der Teil der Ressourcen um ein Kapitel zur Kommunikation erweitert, in dem erklärt ist, wie und warum im kommunikativen Miteinander alle Fähigkeiten eines Menschen (auch die Quellen, derer er sich bedient) eingebunden werden sollen. Die vierte Ausgabe beachtet nun auch das Thema Diversität und den Umgang mit den eigenen Ressourcen als Pflege- und Betreuungsperson.

Das Buch will einerseits Lernenden und Lehrenden im Modul „Unterstützung bei der Basisversorgung“ eine Hilfe sein und enthält die für dieses Modul vorgesehenen Lehrinhalte, andererseits möchte es ein Nachschlagewerk für die Praxis sein. Es bietet ein einführendes Kapitel zur Ganzheitlichkeit und Ressourcenorientiertheit in der Pflege und Betreuung, eines zum Pflegeprozess und eines zur Dokumentation der Pflege. Der Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege ist um das Kapitel „Beobachtung allgemein: Orientiertheit und Bewusstsein“ erweitert. Außerdem enthält das Lehrbuch neben dem Teil zur Pharmakologie auch einen Abschnitt, der die Grundlagen der Hygiene vorstellt.

Selbstverständlich ist das Buch (sofern durch die Lehrenden einige Ergänzungen angeboten werden) in der Hygiene, Pharmakologie und den AEDLs, die es enthält, auch für den Unterricht in der Pflegeassistenz verwendbar.

In der Einführung in die ganzheitliche, ressourcenorientierte Pflege und Betreuung sind diese Begriffe erklärt, ebenso wie Werte und Leitlinien, die sowohl in der Unterstützung von Menschen mit Behinderung als auch jener anderer Zielgruppen Bedeutung haben. Des Weiteren wird mit Blick auf die Ganzheitlichkeit auch die Biografiearbeit und ihre Bedeutung für Pflege und Betreuung vorgestellt. Die Konzepte in Unterstützung und Betreuung betreffen ebenfalls alle Zielgruppen, sind aber wesentlich auch im sozialpädagogischen Umfeld etabliert. Insbesondere die Basale Stimulation® entstammt ursprünglich diesem Bereich und wurde danach auch in andere Bereiche der Pflege und Betreuung übernommen. Anders verhält es sich mit der Biografiearbeit: Sie wurde zuerst an die Pflege und Betreuung älterer Menschen adaptiert und ist nun auch in der Unterstützung und Betreuung von Menschen mit Behinderung fester Bestandteil.

Ebenso ist erklärt, welche Funktion ATLs, AEDLs und Domänen sowie Systeme zur Pflegediagnostik haben und wie Kompetenzen und Befugnisse in Wohnbereichen geregelt sind.

Die Einführung in das Denken im Verständnis des Pflegeprozesses zeigt und erklärt dessen Schritte und ebenso, welche Rolle jene Menschen, die bei der Basisversorgung unterstützen, darin spielen.

Die Einführung in die Dokumentation der Pflege beschäftigt sich mit dem Aufbau einer Pflegedokumentation, dem interdisziplinären Informationsmanagement, der Dokumentationspflicht und schließlich mit der Frage, was und wie dokumentiert werden muss.

Die für die Unterstützung in der Basisversorgung relevanten Bereiche der Gesundheits- und Krankenpflege beginnen mit einem Kapitel zur Beobachtung von Orientiertheit und Bewusstsein, das z. B. auch Veränderungen der Orientiertheit einschließt. Dem folgen die Bereiche Sich pflegen, Sich kleiden, Essen und Trinken, Ausscheiden und Sich bewegen. Die Aktivität des Kommunizierens ist nicht in Form eines eigenen Kapitels dargestellt, findet sich aber in Zusammenhang mit dem Konzept der Basalen Stimulation®, mit Hinweisen zu einfachem Orientierungstraining im Rahmen von Pflege und in Zusammenhang mit der Bedeutung der Interaktion im Rahmen der Körperpflege.

Die Einführung in die Pharmakologie enthält neben (gesetzlichen) Grundlagen und Grundbegriffen auch Inhalte zu Aufgaben, Darreichungsformen und Wirkungsweisen von Arzneimitteln, zu Gruppen von Arzneimitteln, ihrer Lagerung und Handhabung sowie Hinweise zur Verabreichung.

In der Einführung in die Hygiene sind ebenfalls Grundlagen und Grundbegriffe erklärt, ebenso finden sich Ausführungen zu Infektionswegen und Infektionsprophylaxe. Des Weiteren sind Keimreduktion, persönliche Hygiene und Händehygiene sowie Hautantiseptik enthalten, den Abschluss bilden neben Hinweisen zum Umgang mit Medizinprodukten noch spezielle Hinweise für mobile Dienste.

Das Buch versteht sich praxisorientiert, die Inhalte sind einfach und verständlich aufbereitet, Fachbegriffe sind erklärt. Jene Pflegebereiche, die die Körperpflege und hier insbesondere auch den Umgang mit Hilfsmitteln (Hörgeräte, Augenprothesen, Gehhilfen) zum Inhalt haben, sind ausführlich dargestellt, ebenso Varianten und Methoden der Körperpflege. Großes Augenmerk wurde auch auf die Mitwirkung an Prophylaxen gelegt, wobei darauf geachtet wurde, dass ein umfassendes Verständnis dieser Form des pflegerischen Handelns möglich ist. Beobachtung und Weitergabe relevanter Informationen finden im Rahmen der einzelnen Kapitel Raum.

Auch die Bereiche der Hygiene und Pharmakologie wurden – bei aller Knappheit und Praxisorientierung – verständlich aufbereitet, wozu auch Hintergrundinformationen gegeben sind. Auch hier wurde so adaptiert, dass die Inhalte für alle Bereiche der Unterstützung und Betreuung geeignet sind.

Wir wünschen Lernenden und Lehrenden Lektüre, Studium und Verwendung mit Gewinn!

AEinführung in die ganzheitliche, ressourcenorientierte Pflege und Betreuung

Nach Beschäftigung mit diesem Kapitel sollen Sie …

… erklären können, welche Bedeutung folgende Begriffe in Pflege und Betreuung haben: a) Ganzheitlichkeit, b) Ressourcen, c) Modelle und Konzepte

1„Ganzheitlichkeit“ in Pflege und Betreuung – was bedeutet das?

1.1Unterschiedliche Bedürfnisse

Im Rahmen von Pflege und Betreuung werden Menschen in unterschiedlichen Bedürfnissen unterstützt und immer ganzheitlich betrachtet (ganzheitliche Sichtweise).

Das bedeutet, dass man immer folgende Perspektiven einbezieht:

•körperliche Bedürfnisse (physische Bedürfnisse)

Beispiele dafür sind: Jemand möchte satt sein, sich sauber fühlen, keine Schmerzen haben, sich bewegen können, schlafen können usw.

•seelische Bedürfnisse (psychische Bedürfnisse)

Beispiele dafür sind: Jemand möchte mit jemandem sprechen können, der ihr die Angst nimmt, braucht Unterstützung dabei, sich im Tagesablauf zu orientieren usw.

•soziale Bedürfnisse (Bedürfnisse rund um das Miteinander oder Alleinsein)

Beispiel dafür sind: Jemand möchte sich mit anderen Menschen unterhalten, etwas unternehmen, möchte nicht einsam sein, oder aber: Jemand möchte sich lieber zurückziehen und allein sein.

•spirituelle Bedürfnisse (geistige Bedürfnisse)

Jemand möchte eine Religion ausüben oder möchte sich mit etwas anderem beschäftigen, das ihr Sinn gibt.

Menschen haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde, auf einen angemessenen Lebensstandard und auf aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ziele sind also insbesondere Integration bzw. Inklusion, Selbstbestimmung und individuelle Lebensqualität. Die respektvolle Begegnung und Achtung gegenüber den Klient*innen und deren Umfeld mit Ermöglichung von Eigenkompetenz stehen im Zentrum der Begleitung. Die Grundhaltung ist bestimmt von unbedingter Wertschätzung, Achtsamkeit, Einfühlung und Echtheit in der Beziehungsgestaltung. Die folgenden exemplarischen Begriffe sollen zusätzlich zur Sensibilisierung und aktiven Auseinandersetzung in Praxis und Theorie motivieren.

UN-Behindertenrechtskonvention

„Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, psychische, intellektuelle oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen und wirksamen Teilhabe, gleichberechtigt mit anderen, an der Gesellschaft hindern können.“ (BMASGK 2016)

Die allgemeinen Grundsätze dieses Übereinkommens sind in Artikel 3 der UN-Konvention beschrieben:

•die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Selbstbestimmung;

•die Nichtdiskriminierung;

•die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Inklusion in die Gesellschaft;

•die Achtung der Unterschiedlichkeit und die Akzeptanz von Menschen mit Behinderungen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit;

•die Chancengleichheit;

•die Barrierefreiheit;

•die Gleichberechtigung von Mann und Frau;

•die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.

Lebensqualität

Laut WHO ist Lebensqualität „die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben in Relation zur Kultur und den Wertesystemen, in denen sie lebt und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Standards und Anliegen.“1 Dieser subjektivistische Ansatz der Lebensqualität besagt, dass nur die Einzelne ihre Lebensqualität definieren kann. Auch wenn in diesem Konzept notwendigerweise häufig eine objektivierbare Lebensqualität beschrieben wird, ist in der Praxis immer die Sicht und die Einschätzung der Einzelnen dazu zu beachten. Niemand hat das Recht, für Betroffene zu definieren, was für sie gut und qualitätsvoll ist oder sein soll.

Selbstbestimmung

Selbstbestimmt leben heißt, Kontrolle über das eigene Leben und Wahlmöglichkeit zwischen akzeptablen Alternativen zu haben, welche die Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer bei der Bewältigung des Alltags minimiert. Selbstbestimmung schließt Selbstverantwortung mit ein, d.h. die Konsequenzen eigener Entscheidungen und eigenen Handelns anzunehmen und zu tragen. Selbstbestimmung kann aus verschiedensten Gründen nicht grenzenlos sein. Menschen empfinden ihr Leben aber weitgehend als selbstbestimmt, wenn sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten wählen können. Mitarbeiter*innen unterstützen Klient*innen in Bezug auf deren Selbstbestimmung und bereiten gegebenenfalls realisierbare Wahlmöglichkeiten für sie auf. Grenzen, die durch Selbst- oder Fremdgefährdung entstehen, werden dabei von den Mitarbeiter*innen beachtet.

Gewaltprävention

„Gewalt ist jeglicher Akt, der einen anderen Menschen in seiner Entfaltung behindert und ihm dadurch schadet“.2 Neben körperlichen Angriffen schließt diese Definition auch die Androhung körperlicher Angriffe, Aggression und Missbrauch auf psychischer und seelischer Ebene, sexuelle Übergriffe oder die Androhung sexueller Übergriffe, Vernachlässigung sowie Verhaltensweisen mit ein, die darauf abzielen, das Gegenüber zu beherrschen. Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch hat sich der Begriff „Strukturelle Gewalt“ des Friedens- und Konfliktforschers Johan Galtung durchgesetzt: „Gewalt liegt dann vor, wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potenzielle Verwirklichung.“ (Galtung 1978, S. 9) Gewalt in diesem Verständnis geht also nicht zwingend von einer Person aus, die Gewalt ausübt. Auch eine Gesellschaft oder eine Institution kann nach der Definition von Galtung indirekt Gewalt ausüben. Gewalt hat somit nicht unbedingt mit einer bewussten Machtausübung einer Person zu tun. Jede Klientin, die sich subjektiv eingeschränkt fühlt, erlebt Gewalt unabhängig davon, welche Intention ein etwaiges Gegenüber hat.

Diversität

Der Begriff bedeutet grundsätzlich Vielfalt. Sobald man im sozialen Miteinander von Diversität spricht, ist die Vielfalt in Zusammenhang mit menschlichen Persönlichkeitsmerkmalen gemeint.

•Einige dieser Persönlichkeitsmerkmale lassen sich verändern und beeinflussen bzw. ändern sich im Lauf eines Lebens (zum Beispiel der Familienstand, der Bildungsgrad oder die Werthaltungen eines Menschen oder sein Lebensalter).

•Andere lassen sich nicht beeinflussen und ändern sich im Lauf eines Lebens auch nicht (z. B. die geografische Herkunft, Ethnizität oder Hautfarbe).

•Bei wieder anderen gibt es unterschiedliche Standpunkte: Wie sehr ist das Geschlecht biologisch bestimmt und wie weit ist es von außen (zum Beispiel durch das Miteinander, das Aufwachsen oder gesellschaftliche Rollenzuschreibungen) beeinflusst3?

Viele dieser Persönlichkeitsmerkmale sind mit bewussten – oder unbewussten – Bewertungen verbunden und können die Ursache unterschiedlicher Formen von Benachteiligung sein. Diversitätssensibles Miteinander möchte

•die unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale als Möglichkeit und Chance (auch als Ressource, siehe dazu das folgende Kapitel) betrachten

•Gemeinsamkeiten betonen (also dem, was Menschen gemeinsam ist, mehr Aufmerksamkeit geben als dem, was sie vielleicht unterscheidet)

•damit ein vorurteilsfreies und wertschätzendes Miteinander ermöglichen.

Es geht in der Diversität also um Akzeptanz und vorurteilsfreien Umgang mit unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen. Das Ziel dabei ist, dass Menschen angenommen werden, wie sie sind, und dass sie an allen Bereichen des Lebens und an möglichst allen sozialen und anderen Aktivitäten teilhaben können, wenn sie dies möchten. Diversität bedeutet auch, für Ausgleich zu sorgen, wo Einschränkungen vorhanden sind. Dieser Ausgleich wiederum kann sich auf unterschiedliche Lebensbereiche beziehen. Einfach Beispiele dafür wären zum Beispiel die Benutzung einfacher Sprache, ebenso aber auch barrierefreie Umgebungsgestaltung.

2.1Ressourcen und Ressourcenorientierung in Pflege und Betreuung

Ebenso wichtig wie die Bedürfnisse eines Menschen sind seine Ressourcen. Ressourcen sind, vereinfacht gesagt, die unterschiedlichen „Quellen“, aus denen jemand schöpfen kann. Die Frage nach seinen Ressourcen ändert den gesamten Blick auf einen Menschen. Man fragt dann nicht mehr (nur): Was kann jemand nicht? Sondern auch: Was kann jemand (noch)? Oder: An welche (ungenutzten) Fähigkeiten kann man anknüpfen?

Welche Arten von Ressourcen gibt es?

•Es kann sich dabei um das handeln, was jemand (noch) kann.

•Beispiel: Jemand sitzt im Rollstuhl, kann aber Finger und Hände so gut bewegen, dass sie selbstständig einen Laptop bedienen kann.

•Es kann sich auch um ihre Fähigkeiten oder Vorlieben handeln, auch dann, wenn sie diese im Moment nicht ganz ausschöpft oder auslebt.

•Beispiel: Jemand liebt Tiere und kann gut mit ihnen umgehen. Das ist eine Ressource, die sie hat und die man nutzen könnte, zum Beispiel, um der Klientin ein Motiv zum Aufstehen zu geben.

•Es kann sich aber auch um Hilfsmittel handeln, ebenso um andere Personen.

•Wenn jemand mit Unterstützung oder in Anwesenheit ihrer Tochter gut und gerne isst, so ist auch die Unterstützung oder Anwesenheit der Tochter eine Ressource.

•Wenn jemand mit einer Krücke oder einem Rollstuhl mobil ist, dann ist die Krücke oder der Rollstuhl eine Ressource.

Warum muss man sich in der Pflege und Betreuung an den Ressourcen eines Menschen orientieren?

•Ressourcen können genutzt werden und die Erfüllung persönlicher Bedürfnisse erleichtern oder möglich machen (Beispiel: Jemand kann mit den Händen einen Laptop bedienen).

•Ressourcen können zeigen, wie man jemanden am besten unterstützt (Beispiel: Ein gehörloser Mensch kann Lippen lesen). Würde man diese Ressource nicht nutzen und sich mit diesem Menschen „mit Händen und Füßen“ verständigen, wäre die Unterstützung nicht bedürfnisgerecht.

•Nicht genutzte Ressourcen können verloren gehen. Besonders leicht geschieht das bei älteren Menschen.

•Darum ist man um ressourcenorientierte Pflege und Betreuung bemüht.

2.2Erlernte Hilflosigkeit vermeiden

Menschen, die Pflege und Betreuung benötigen, können in eine erlernte Hilflosigkeit geraten. Das bedeutet, dass jemand Handlungen, die sie eigentlich selbst durchführen könnte, sozusagen „verlernt“. Beispiele dafür sind:

•Jemand übernimmt die Körperpflege nur teilweise selbst (wäscht z. B. das Gesicht, die Hände), obwohl sie es könnte, wird zuerst unsicherer dabei und „verlernt“ es schließlich ganz.

•Jemand isst und trinkt nicht selbst, obwohl sie es könnte, wird zuerst unsicherer dabei und „verlernt“ es schließlich ganz.

•Jemand denkt nie darüber nach, welcher Wochentag, welche Tageszeit usw. es ist (vgl. das Kapitel „Einschränkungen der Orientiertheit“) und wird auch nie danach gefragt. Nach einiger Zeit verliert sie das Zeitgefühl völlig und meint am Abend, es sei Mittag oder Morgen.

Für diese Art des „Verlernens“ sind bestimmte Gruppen von Menschen besonders anfällig:

•Menschen, die lange Zeit im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung verbringen oder zu Hause auf Pflege und Betreuung angewiesen sind

•ältere Menschen

•Menschen, die eingeschränkt orientiert sind (vgl. Kap. D 1.1.1)

Dieses „Verlernen“ geschieht, wenn Handlungen einige Zeit lang nicht mehr ausgeübt werden. Das kann aus unterschiedlichen Gründen der Fall sein:

•Jemand möchte etwas nicht selbst tun, obwohl sie es kann, und bittet um Hilfe. Grund dafür ist vielleicht, dass sie Angst hat, z. B. vom Bett ins Bad zu gehen. Anstatt dass sie nun Unterstützung beim Gehen erhält, wird sie mit dem Rollstuhl ins Bad gebracht.

•Jemand könnte und möchte etwas selbst tun, aber sie hat nicht die nötige Zeit dazu. Besonders ältere Menschen brauchen mehr Zeit als jüngere, um sich auf eine Situation einzustellen. In der Fachsprache heißt das: Sie haben eine verlängerte Adaptionszeit. Es kann nun der Fall sein, dass Pflegende und Betreuende die Ressourcen der Klientin nicht sehen, sondern ihre Fähigkeiten unterschätzen. Darum wird die Pflegehandlung übernommen.

•Jemand könnte und möchte bei einer Pflegehandlung mithelfen, wird dabei aber überfordert. Aus Angst, etwas falsch zu machen oder zu langsam zu sein, unterlässt sie es.

Nutzt die Klientin ihre Ressourcen nicht, verliert sie diese, was zu Abhängigkeit und Hilflosigkeit führt. Hilflosigkeit, an die sich jemand „gewöhnt“ hat, nennt man erlernte Hilflosigkeit.

Vermeiden lässt sich das, indem man

•sich an den Ressourcen, an dem, was jemand kann, orientiert und weder unternoch überfordert

•und der Klientin die für sie nötige Zeit gibt, sich an einzelnen Handlungen zu beteiligen.

2.3Kommunikation und Ressourcenorientierung

Grundsätzlich geht es in der Kommunikation um Verständigung.

Häufig wird von verbaler („Worte“) und nonverbaler Kommunikation gesprochen. Dabei muss aber beachtet werden, dass nonverbale Kommunikation nicht nur Mimik, Gestik oder Körperhaltung meint, sondern zum Beispiel auch Satzmelodie, Wortbetonung oder Klangfarbe. So ist es möglich, ein und dasselbe Wort auf so unterschiedliche Arten auszusprechen, dass sich sogar die Bedeutung ändert.

Wichtig ist also, zu beachten, dass es in der Kommunikation

•darum geht, was mit Worten gesagt wird (verbale Kommunikation)

•darum geht, was anders als mit Worten (Zeichen, Gesten, Gesichtsausdruck) ausgedrückt wird (nonverbale Kommunikation)

•auch darum geht, wie das gesagt wird (auch: nonverbale Kommunikation)

Ressourcen spielen bei der Kommunikation mit Menschen, die man unterstützt, eine besondere Rolle. Sie müssen unbedingt einbezogen werden, und das aus zwei Gründen. Erstens, weil nicht genutzte Ressourcen verloren gehen können („use it or lose it“ – Benutze/tue es oder verliere es bzw. die Fähigkeit dazu). Zweitens, weil Kommunikation ein unverzichtbarer Teil jedes menschlichen Miteinanders ist, und Einschränkungen unterschiedliche Schwierigkeiten nach sich ziehen können. Erlebt jemand zum Beispiel wiederholt, sich nicht ausdrücken zu können, so kann das zum Rückzug führen, ebenso aber zu herausfordernden Verhaltensweisen (vgl. dazu Kap. A 3, Modelle und Konzepte, und hier Punkt 3.3).

Ein praktisches Beispiel dazu: Wenn jemand über die Fähigkeit Lippen zu lesen verfügt, in der Pflege und Betreuung aber nicht darauf geachtet wird, sondern man sich „mit Händen und Füßen“ verständigt, wäre eine wertvolle Ressource nicht genutzt.

Die Fähigkeit zur Kommunikation kann in unterschiedlicher Weise eingeschränkt sein. Möglich sind körperliche (also physische) Ursachen, z. B. hört oder sieht jemand schlecht, ist körperlich nicht in der Lage zu sprechen oder aber findet nicht die richtigen Worte bzw. versteht sie umgekehrt nicht.

•Einschränkungen des Sehvermögens können dazu führen, dass große Teile der nonverbalen Kommunikation nicht wahrgenommen werden.

•Einschränkungen des Hörvermögens können dazu führen, dass große Teile der verbalen Kommunikation nicht wahrgenommen werden.

•Einschränkungen des Sprach- oder Sprechvermögens4 können dazu führen, dass jemand sich nicht ausdrücken kann.

•Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten (also die, die mit dem Denken, Lernen, Erinnern oder auch Wahrnehmen zusammenhängen) können außerdem dazu führen, dass etwas inhaltlich nicht erfasst wird.

In allen unterschiedlichen Modellen zur Kommunikation (vgl. Kap. A 3, und hier Punkt 3.3, z. B. die Unterstützte Kommunikation oder die Basale Stimulation®) ist es wichtig, die vorhandenen Ressourcen einzubeziehen, während die nicht vorhandenen kompensiert (also ausgeglichen) werden sollen, so weit das möglich ist.

Bei eingeschränktem Sehvermögen muss die Ressource des Hörens genutzt werden, bei eingeschränktem Hörvermögen die Ressource des Sehens. So wird, wenn jemand schlecht oder gar nicht sieht, mehr hörbar erklärt. Wenn jemand schlecht hört, wird beispielsweise etwas gezeigt.

Bei Einschränkungen des Sprach- oder Sprechvermögens kann jemand mit Hilfsmitteln kommunizieren (sehr einfach sind zum Beispiel Bildtafeln).

Besonders interessant ist auch eine Idee, die aus der Pflege und Betreuung älterer Menschen kommt (und auf Erwin Böhm zurückgeht). Es geht dabei darum, dass dort, wo Menschen sich mit Worten nicht ausdrücken können, weil sie die Worte nicht verstehen (kognitive Einschränkung), Pflege- und Betreuungspersonen auf etwas zurückzugreifen, das auch ohne Worte auskommt. Damit ist das gemeint, was Erwin Böhm ein inneres, seelisches Motiv nennt.

Was das ist, zeigt sich in der Lebensgeschichte eines Menschen (der Biografie), ebenso aber in dessen täglichem Verhalten.

Alles, was Menschen motiviert, was sie schätzen und mögen, ist eine wertvolle Ressource in der Kommunikation. Zwar gilt das immer, aber eben ganz besonders da, wo jemand Worte nicht versteht oder sich nicht ausdrücken kann, weil sie kognitiv dazu nicht in der Lage ist.

Hier bieten sich (je nach Lebensgeschichte) folgende Ressourcen an:

•Musik

•ein Tier halten und streicheln

•nonverbale Zeichen wie Lächeln (ein wohlwollender Gesichtsausdruck)

•vorsichtige Berührungen

(viele andere Beispiele sind möglich)

Das hat Ähnlichkeit mit dem Konzept der Basalen Stimulation® (vgl. wieder Kap. A 3, Punkt 3.3) Allerdings betont Erwin Böhm die Bedeutung der Lebensgeschichte (Biografie, vgl. hier Kap. A 3, und zwar Punkt 3.2).

Wenn man nun mit jemandem kommunizieren möchte, ihr also die Möglichkeit sich auszudrücken geben will (und dann versucht, sie zu verstehen und ihr zu antworten), muss immer zuerst beobachtet werden, was sie kann oder aus welchen Quellen sie noch schöpfen könnte (= Einbeziehen von Ressourcen). Das gilt für die körperlichen sowie für die kognitiven Anteile.

Wesentlich ist:

•Diese Ressourcen können ganz unterschiedlich sein – man erkennt sie durch genaue Beobachtung eines Menschen (und es gibt kein „Rezept“, das für alle gilt).

•Jeder Mensch hat Ressourcen, ganz egal, wie viele Einschränkungen seines Seh- oder Hörvermögens oder seiner Kognition vorliegen.

•Werden Worte (kognitiv) nicht verstanden, muss man sich mit Ausdrucksformen behelfen, die auf der Ebene der Gefühle (Emotionen) angesiedelt sind – und über diese Ressource verfügt jeder Mensch.

Wichtig: Dieses Vorgehen kostet nicht viel Zeit, wenn man bedenkt, dass Nichtverstehen und die Folgen mangelnder Kommunikation möglicherweise zu Problemen führen (abgesehen vom Leidensdruck für die Betroffenen!), die sich durch gelingende Verständigung meist schon im Vorhinein vermeiden lassen.

2.4Umgang mit den eigenen Ressourcen

Nicht nur Klient*innen, auch Pflegende und Betreuende haben Ressourcen. Das können unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten sein (zum Beispiel fachliche Kompetenz, also fachliches Wissen und Können). Fähigkeiten beziehen sich zum Beispiel auf bestimmte Arten des Wissens oder der Situationsbewältigung, Fertigkeiten werden meist mit eher „handwerklichem“ Können in Verbindung gebracht (zum Beispiel weiß jemand, wie ein Verband angelegt oder wie ein bestimmtes Hilfsmittel eingesetzt wird).

Außerdem gibt es die personellen Ressourcen, also die Menschen, die bereit sind, Pflege und Betreuung zu leisten. Hier wiederum kann es zu sehr belastenden Situationen kommen. Beispiele dafür sind ein fordernder Betreuungsschlüssel, weil zum Beispiel Pflege- oder Betreuungspersonen ausgefallen sind. Möglich ist aber auch, dass schwierige Betreuungsaufgaben sich wiederholen, dass es zum Beispiel Verhaltensauffälligkeiten von Klient*innen gibt, die neben fachlicher Kompetenz auch Geduld erfordern. Manche Situationen in der Pflege und Betreuung sind anstrengend und fordernd, was nicht immer verändert werden kann.

Gerade hier kommt der richtige Umgang mit den eigenen Ressourcen von Pflege- und Betreuungspersonen zum Tragen. Wichtig sind hier besonders folgende Punkte:

•Pflegende und Betreuende sollen auf eigene Grenzen achten und sich, wenn sie sich sehr belastet fühlen, Hilfe holen. Das kann ein Gespräch mit Kollegen oder Vorgesetzten sein, ebenso aber kann Supervision eingesetzt werden.

•Pflegende und Betreuende sollen sich eingestehen, dass sie auch Ekel oder Ungeduld empfinden können. Wichtig dabei ist, dass Klient*innen trotzdem optimal und einfühlend betreut werden, und das ist wieder nur möglich, wenn Pflegende und Betreuende sich darüber im Klaren sind, dass sie Belastung erleben und zeitweise auch Hilfe benötigen.

•Wichtig sind auch Rückzugsmöglichkeiten für Pflegende und Betreuende, denn niemand kann durchgehend Pflege und Betreuung leisten, ohne selbst einmal auf Abstand zur Situation zu gehen.

•Eine faire Aufteilung der Aufgaben im Team gehört ebenfalls zum guten Umgang mit eigenen Ressourcen, und häufig werden einzelne Situationen von Pflegenden und Betreuenden ganz unterschiedlich belastend erlebt. Günstig wäre natürlich eine entsprechende Einteilung und – wenn es Situationen gibt, die alle gleichermaßen belasten – schon im Vorfeld Abwechslung bei der Einteilung der Pflegenden und Betreuenden.

3.1ATLs, AEDLs, Domänen – was ist das?

Es handelt sich dabei um sogenannte Bedürfnismodelle der Pflege. Ziel dieser Modelle ist es, alle Bereiche zu erfassen, die das menschliche Dasein ausmachen, um alle – möglichen – Bedürfnisse in diesen Bereichen erkennen zu können.

Das Modell der sogenannten ATLs (Aktivitäten des täglichen Lebens) stammt von Sr. Liliane Juchli. Es wurde von Monika Krohwinkel erweitert und heißt dort Modell der AEDLs (Aktivitäten und existentielle Erfahrungen des Lebens). Mit „Aktivitäten“ sind Handlungen und Tätigkeiten gemeint (z. B. sich bewegen, essen und trinken etc.), mit „existentiellen Erfahrungen“ alle Erfahrungen, die das menschliche Leben mit sich bringt (z. B. in Gemeinschaft zu sein, Freude oder Trauer zu empfinden etc.).

Im Rahmen von Pflege und Betreuung orientiert man sich oft an beiden Modellen, sehr häufig kommt aber das Modell der AEDLs in der Ausbildung in der Langzeitpflege und partiell in Ausbildungen der Sozialbetreuungsberufe zum Einsatz. Daher orientiert sich dieses Buch in seiner Struktur entlang dieses Modells. Je nach Setting der Pflege und Betreuung kommt den einzelnen Bereichen des Modells unterschiedliche Bedeutung zu. So spielen in Tageszentren oder Wohnbereichen andere Themen eine wichtige Rolle als im Krankenhaus (= der Akutpflege). Neben Bedürfnismodellen kommen in der Praxis auch andere Modelle zum Einsatz, wie z. B. Beziehungsmodelle oder Modelle aus dem Bereich der Sozialpädagogik.

Die 13 AEDLs nach Monika Krohwinkel sind (dazu seien jeweils einige Beispiele genannt):

Kommunizieren können:

z. B. Verständigung durch Sprache und/oder Sinne (hören, sehen, verstehen, wahrnehmen), sich erinnern oder orientieren können

Sich bewegen können:

z. B. Fortbewegung, Bewegen von Teilen des Körpers, Wechseln oder Einnehmen von gewünschten Positionen/Lagen, Einsetzen von Hilfsmitteln zur Bewegung, Fortbewegung, Positionsunterstützung

Vitale Funktionen des Lebens aufrechterhalten können:

z. B. Körpertemperatur, Atmung, Herzschlag und -frequenz, Regulation des Blutzuckerspiegels

Sich pflegen können:

z. B. Pflege des Körpers und damit von z. B. Haut, Haaren, Augen, Nase, Ohren, Nägeln, Intimbereich

Essen und trinken können beinhaltet:

Aufnahme von Nahrung und Getränken

Ausscheiden können beinhaltet:

Ausscheiden von Harn und Stuhl

Sich kleiden können beinhaltet:

An- und Ausziehen und Tragen von passender, den Bedürfnissen entsprechender Kleidung

Ruhen und schlafen können beinhaltet:

Leben eines bedürfnisgerechten Wach-Schlaf-Rhythmus, Wechsel zwischen Aktivität und Ruhe, Ein-, Durch- und Ausschlafen, gewohnte Rituale leben können

Sich beschäftigen können beinhaltet:

Tätigkeiten nachgehen können, die Befriedigung verschaffen, Spiel, Beschäftigung, Unterhaltung, sich gebraucht fühlen können

Sich als Mann und Frau fühlen können:

z. B. die Geschlechterrolle leben können, sich in dieser Rolle akzeptiert fühlen können, Intimsphäre haben können

Für eine sichere Umgebung sorgen können:

z. B. vor Unfällen, Verletzungen, Stürzen sicher zu sein

Soziale Bereiche des Lebens sichern können:

z. B. Kontakte haben können, Beziehungen aufnehmen und erhalten können

Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können:

z. B. mit fördernden, aber auch gefährdenden Erfahrungen umgehen können (z. B. Freude, Trauer, Gemeinschaft, Alleinsein, Schmerz)

Wenn in Einrichtungen mit POP® (Praxisorientierter Pflegediagnostik) gearbeitet wird, haben die dort verwendeten Domänen mit ihren Klassen (das sind weitere Unterkategorien) eine ähnliche Funktion wie die AEDLs.

Ähnlich wie die Domänen bei POP® sehen die Domänen (Bereiche) nach NANDA (North American Nursing Diagnosis Association = Begründerin des gleichnamigen Systems zur Pflegediagnostik) aus, wobei bei POP® aber die Ressourcen der Klientin eine größere Rolle spielen.

Grundsätzlich sorgen Menschen bzw. sorgt der Körper selbst dafür, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse erfüllt bzw. die unterschiedlichen Funktionen aufrechterhalten werden. Man kommuniziert, bewegt sich (fort), der Körper reguliert z. B. durch Schwitzen den Wärmehaushalt oder deckt durch gesteigerte Atemfrequenz beim Sport den erhöhten Sauerstoffbedarf ab.

Ist jemand aufgrund von Krankheit oder bestimmten Körpervorgängen (z. B. Altern) oder einer bestimmten Situation (z. B. Krisen, psychische Ausnahmezustände) nicht mehr dazu in der Lage, sorgen Pflege und Betreuung (neben verschiedenen Formen von Therapie, z. B. medizinischer Behandlung) dafür, dass die erforderlichen Hilfestellungen gegeben werden.

Diese Hilfestellungen können völlig unterschiedlich aussehen (das ist abhängig von Bedürfnissen und Ressourcen der Klientin). Das Spektrum reicht von Anleitung und Unterstützung (und damit „Hilfe zur Selbsthilfe“) bis hin zur völligen Übernahme einer Aktivität durch Pflege und Betreuung.

3.2Biografiearbeit als Teil der ganzheitlichen Sichtweise in Pflege und Betreuung

Eine Anmerkung zum Folgenden: Die Biografiearbeit war zu Beginn ihrer Adaptierung an die Bedarfe der Pflege vorrangig für die Arbeit mit älteren Menschen gedacht. Selbstverständlich findet sie aber in der Unterstützung und Betreuung von Menschen aller Altersgruppen Anwendung, und wo immer Menschen Unterstützung benötigen, können einzelne Maßnahmen nicht ohne Einbezug der Lebensweise (bzw. -geschichte) eines Menschen geplant und durchgeführt werden.

Welche körperlichen, seelischen, sozialen und spirituellen Bedürfnisse ein Mensch, der Pflege und Betreuung benötigt, hat, hängt damit zusammen,

•wie sie im Moment lebt und

•wie sie gelebt hat, bevor Pflege und Betreuung notwendig geworden sind.

Beispiele dafür sind:

•Jemand, der ihr Leben lang gerne Sport betrieben hat, leidet unter Bettlägerigkeit oder unter auftretendem Unterstützungsbedarf vielleicht stärker als jemand, der sich nie gerne bewegt hat.

•Jemandem, der in ihrer Jugend nach dem Krieg Hunger gelitten hat, fällt es vielleicht sehr schwer, verdorbene Lebensmittel wegzuwerfen.

•Jemand, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, möchte vielleicht immer viele Lebensmittel zu Hause haben, da sie sich damit sicherer fühlt.

•Jemand, der als Bäckerin gearbeitet hat, steht vielleicht gerne früh auf, weil sie es gewohnt ist.

•Jemand, der ihr Leben lang Haustiere gehalten hat, wird sich vielleicht besonders freuen, wenn ein Therapiehund auf „Besuch“ kommt.

•Jemand, der sich ihr Leben lang am liebsten geduscht hat, zieht vielleicht auch im Pflegeheim die Dusche einem Vollbad vor.

Wenn man die Lebensgeschichte eines Menschen kennt, kann man auf seine Bedürfnisse besser eingehen. Darum wird auch im Rahmen von Pflege und Betreuung Wert darauf gelegt, die Lebensgeschichte eines Menschen zu erfahren und sie, soweit es geht, einzubeziehen. Die Lebensgeschichte nennt man auch Biografie. Erzählt die Person sie selbst, handelt es sich um eine sogenannte Eigenbiografie, erzählt sie jemand anders, handelt es sich um eine sogenannte Fremdbiografie.

Es gibt unterschiedliche Methoden, die Biografie eines Menschen zu erheben, sie zu interpretieren und daraus Pflegehandlungen oder Betreuungsmöglichkeiten abzuleiten, die auf ihn persönlich zugeschnitten sind. Die Einbeziehung der Biografie in die Arbeit mit Menschen nennt man Biografiearbeit. Pflege und Betreuung sind heute ohne Biografiearbeit nicht mehr denkbar. Dennoch müssen die aktuellen Bedürfnisse und Bedarfe immer im Kontext der aktuellen Situation der Klient*innen reflektiert werden. Etwas, was in der Vergangenheit gut und wichtig war, kann im Hier und Jetzt unpassend oder unangenehm sein. Insbesondere Interpretationen aufgrund von Fremdbiografien sollten kritisch hinterfragt werden.

Biografiearbeit kann helfen

•das Verhalten eines Menschen zu verstehen und

•Pflege und Betreuung nach diesen persönlichen Bedürfnissen zu gestalten.

3.3Weitere ausgewählte Konzepte in Pflege und Betreuung

Es gibt im Bereich Pflege und Betreuung eine Vielzahl von Konzepten und Methoden (z. B. Validation, Gewaltfreie Kommunikation), die in diesem Buch nicht explizit erwähnt sind. Wie auch die zuvor beschriebene Biografiearbeit werden Konzepte nicht dogmatisch in der Praxis angewendet. Die Auswahl, Implementierung und Maßnahmenableitung in der Praxis orientieren sich jedenfalls am aktuellen Bedürfnis und Bedarf des individuellen Menschen.

Basale Stimulation®

Das Konzept der Basalen Stimulation® (von lat. basal = grundlegend, stimulatio = Anregung, Anreiz) wurde Mitte der 70er-Jahre von dem Sonderpädagogen Prof. Andreas Fröhlich gemeinsam mit seinen Kollegen im Rahmen eines Schulversuches entwickelt. Später integrierte Christel Bienstein in Zusammenarbeit mit Fröhlich die Basale Stimulation® in die Pflege, wo sie seit Mitte der 80er-Jahre eingesetzt wird. Die Methode wurde entwickelt, um für Menschen mit mehrfachen Behinderungen und Wahrnehmungsbeeinträchtigungen gezielte Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Körperwahrnehmung und Wahrnehmung ihrer Umgebung zu bieten. Basale Stimulation® bietet die Möglichkeit, die Umwelt gefiltert zu erfassen und so eine neue Erfahrungswelt zu eröffnen und zu entdecken. Sie hat ihren festen Platz in der Betreuung und Begleitung von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Mit Basaler Stimulation® kann über Bewegung, körpernahes Arbeiten und körpernahe Kommunikation Zugang zum eigenen Körper, zur Umgebung und zu Mitmenschen im Alltag ermöglicht werden.

Kinästhetik

Kinästhetik beschreibt, analysiert und vermittelt die Aspekte der Bewegung als grundlegende Voraussetzungen für jede menschliche Funktion. Der Begriff Kinästhetik bedeutet „Lehre von der Bewegungsempfindung“. Er ist eine Ableitung des Wortes Kinästhesie (Bewegungsempfindung) und basiert auf den griechischen Wörtern kinesis (Bewegung) und aisthesis (Empfindung). Die MH Kinaesthetics® als ein Vertreter im Bereich der Kinästhetik basiert auf Forschungsergebnissen der Verhaltenskybernetik, auf der Feldenkraismethode und auf Erkenntnissen aus dem modernen Tanz und wurde von Dr. Frank Hatch und Dr. Lenny Maietta, USA, in den 80er-Jahren eingeleitet und in Zusammenarbeit mit Pflegenden und Personen aus dem Bereich der Pädagogik weiterentwickelt.

Unterstützte Kommunikation

Als Unterstützte Kommunikation werden alle Hilfen bezeichnet, die Personen ohne oder mit erheblich eingeschränkter Lautsprache zur Verständigung angeboten werden. Im englischsprachigen Raum hat sich die Bezeichnung AAC (augmentative and alternative communication) durchgesetzt. In Anlehnung an diese Bezeichnung kann auch bei Unterstützter Kommunikation in Angebote, die alternativ zur Lautsprache oder solchen, die ergänzend zur Lautsprache eingesetzt werden, unterschieden werden. Unterstützte Kommunikation umfasst körpereigene Kommunikationsformen (Lautieren, Gebärden, Mimik, Atmung …), nicht elektronische Kommunikationshilfen (Bilder, Symbole …), elektronische Kommunikationshilfen (sprechende Tasten, Computer …) und konzeptionelle Überlegungen (TEACHH, PECS …).

Menschen mit schwerer Behinderung sind im Gebrauch und Verständnis der sonst im Alltag üblichen kommunikativen Mittel, wie z. B. lautsprachliche Verständigung, Mimik, Motorik oder kognitive Fähigkeiten, meist stark eingeschränkt. Das Zustandekommen dialogischer und kommunikativer Prozesse unter diesen erschwerten Voraussetzungen erfordert eine hohe Anpassungsleistung in der Interaktion, die vor allem anfangs durch die Betreuer*innen erbracht werden muss. Hier wird gemeinsam mit den Betroffenen eine individuell verständliche und gut anwendbare Kommunikation unter Einbeziehung aller Wahrnehmungsebenen entwickelt.

Deeskalation

Deeskalation ist eine Maßnahme, welche die Entstehung oder die Steigerung von Gewalt und Aggression erfolgreich verhindern und Menschen Handlungsfähigkeit und Handlungsalternativen bieten kann. Ziel ist die Vermeidung von aggressions- und gewaltbedingten psychischen oder physischen Beeinträchtigungen oder Verletzungen eines Menschen. Somit stellt die Deeskalation eine dauerhafte Arbeitsgrundhaltung dar. Die Ursachen von „herausfordernden Verhaltensweisen“ sind sehr unterschiedlich und reichen von Unter- bzw. Überforderung, einer oft massiven Einschränkung in der Kommunikation, Reizarmut oder Reizüberflutung oder auch einer erhöhten Reizempfindlichkeit, biografischen Erlebnissen, psychiatrischen Diagnosen, emotionalen Problemen, angelernten Verhaltensweisen und Coping-Strategien bis zu körperlichen Ursachen wie z. B. Schmerzen. Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und mehrfachen Behinderungen sind oft in mehreren Bereichen stark eingeschränkt und verfügen meist über ein sehr eingeschränktes Handlungsrepertoire zur Krisenbewältigung.

Eine „leise“, gegen sich selbst gerichtete Aggression, welche sich mitunter in Rückzug, Schweigen oder stereotypen Verhaltensweisen äußert, springt oft nicht sofort ins Auge, wohingegen die „laute“, gegen andere Menschen oder Gegenstände gerichtete Aggression „hörbarer“ ist und auch schneller als Thema erkannt wird und zu Belastungen führt. Beide Formen können ähnliche Ursachen haben, beiden liegen ähnliche innerpsychische Prozesse zugrunde. Beiden gebührt dieselbe Aufmerksamkeit.

Deeskalation beginnt damit, Gewalt und Aggressionen nicht zu tabuisieren und totzuschweigen, sondern sie zum Thema zu machen und offen ins Gespräch und damit ins Bewusstsein aller Beteiligten zu bringen. In der Deeskalation steht die Ursachenforschung, also die Bereitschaft nach dem Bedürfnis zu fragen, das hinter dem Verhalten steht, immer vor dem konkreten Handeln. Das Einbringen von Methoden und Techniken der Prävention und Deeskalation (z. B. verbale Deeskalation, schonende Impulssetzung, Haltetechniken …) ist Teil eines auf die jeweilige Klientin angepassten Deeskalationsmanagements.

Salutogenese

Laut dem Soziologen Aaron Antonovsky gibt es nicht nur zwei Zustände (gesund und krank), sondern ein Kontinuum von Gesundheit und Krankheit, d.h. kranke Menschen sind immer auch mehr oder weniger gesund. Es ist eine Illusion, alle Ursachen von Krankheiten erkennen und damit verhindern zu wollen. Leben bedeutet im Ungleichgewicht sein, denn auch Krankheit und Tod gehören zum Leben. In der Salutogenese wird nach den Faktoren gefragt, die eine bestimmte Position auf dem Gesundheitskontinuum erhalten oder in Richtung Gesundheit bewegen können, z. B. welche Ressourcen stehen einer Person bei der Bewältigung von Stressoren zur Verfügung?

Die zentrale Kraft zur Bewältigung von Spannungen und Stressoren ist ein durchgehendes und überdauerndes Gefühl der Zuversicht und des Vertrauens, dass

•alltägliche Ereignisse vorhersehbar und verstehbar sind (Verstehbarkeit),

•Anforderungen mit den verfügbaren Ressourcen bewältigbar sind (Bewältigbarkeit),

•Anforderungen als Herausforderungen verstanden werden, für die es sich lohnt sich einzusetzen (Sinnhaftigkeit).

Gesundheitsförderung

Die Definition der Gesundheitsförderung in der Ottawa-Charta der WHO lautet: „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl Einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein positives Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit betont wie die körperlichen Fähigkeiten.“5

1http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf

2https://nanopdf.com/download/leitbild-gewalt_pdf

3https://genderforschung.kug.ac.at/diversitaet-gleichstellung/diversitaet/was-ist-diversitaet/ (26. 09. 2022).

4Sprachvermögen meint hier, dass jemand in der Lage ist, Worte zu finden, Sprechvermögen meint, dass jemand motorisch (Muskulatur, Lippenbewegungen, Stimme) in der Lage ist, diese Worte sozusagen auszusprechen.

5http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf

Nach Beschäftigung mit diesem Kapitel sollen Sie …

… die Schritte des Pflegeprozesses grob beschreiben und erklären können, welche Rolle die Unterstützung bei der Basisversorgung im Pflegeprozess spielt

1Der Pflegeprozess und die Rolle der Unterstützung bei der Basisversorgung

Zentrale pflegerische Kernkompetenz (§ 14 GuKG) ist die Erhebung des Pflegebedarfes sowie Beurteilung der Pflegeabhängigkeit, die Diagnostik, Planung, Organisation, Durchführung, Kontrolle und Evaluation aller pflegerischen Maßnahmen.

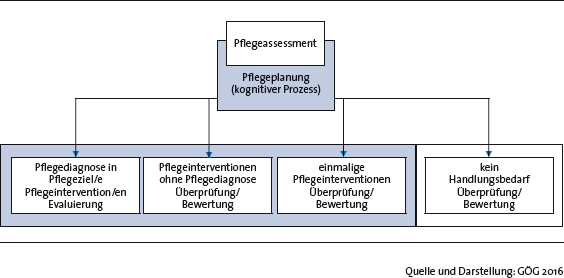

Unter Pflegeplanung wird der kognitive Planungsprozess verstanden. Dieser basiert auf der Fähigkeit des kritischen Denkens und findet immer statt, ungeachtet dessen, ob alle Schritte des Pflegeprozesses im schriftlich festgelegten Pflegeplan abgebildet werden. (Arbeitshilfe Pflegedokumentation GÖG 2017)

Abbildung 1: Pflegeplanung und Pflegeplan

Professionelle Pflege erfolgt also nicht„beliebig“, sondern orientiert sich am sogenannten Pflegeprozess, der das Handeln in einzelne Schritte unterteilt. Dieser wurde in den 1950er-Jahren in den USA entwickelt und ab den 1980er-Jahren auch im deutschsprachigen Raum verbreitet (Leoni-Scheiber 2004, S. 18). Das Vorgehen nach den Schritten des Pflegeprozesses gewährleistet unter anderem, dass Entscheidungsfindungen und Handlungsabläufe in der Pflege strukturiert ablaufen, und dass sie transparent, also nachvollziehbar sind. Auf dieser Grundlage kann die Qualität der Pflege überprüft und gegebenenfalls verbessert werden.

Die nachfolgende Beschreibung der Schritte des Pflegeprozesses – Pflegeassessment, Pflegediagnostik, Festlegen der Pflegeziele, Planung von Pflegeinterventionen, Durchführen von Pflegeinterventionen und Beurteilung der Ergebnisse (Evaluierung) – fasst wesentliche Inhalte der einzelnen Schritte der Arbeitshilfe Pflegedokumentation des GÖG (2017) zusammen:

Pflegeassessment

Assessment bedeutet generell: beurteilen, bewerten, einschätzen. Der zentrale Zweck von Assessments ist der systematische und umfassende Informationserwerb, anhand dessen eine Situation eingeschätzt werden kann. Pflegeassessments (das sind Erstassessments, Reassessments und fokussierte Assessments) können aus mehreren Teilen bestehen und mithilfe verschiedener Instrumente stattfinden. Assessments liefern Daten zur informationsbasierten Entscheidungsfindung. Die Ergebnisse daraus sind handlungsleitend und bilden die Basis für den pflegediagnostischen Prozess.

Inhalt und Umfang des Assessments orientieren sich an der individuellen/persönlichen Pflege- und/oder auch medizinischen Situation. Dieser Schritt beinhaltet die Einschätzung des Ist-Zustands inklusive Risiken, vorhandenen Ressourcen, individuellen Verhaltensweisen, Bedürfnissen und Beeinträchtigungen im Bereich der Lebensaktivitäten, Ängsten, Sorgen und Wünschen bzw. Gewohnheiten; die pflegerische Beurteilung des körperlichen und/oder kognitiven Zustandes, der psychischen Situation und des sozialen Umfeldes sowie die Pflegevorgeschichte (Pflegeanamnese). Eine Risikoeinschätzung ist erforderlich, in welchem Umfang, hängt vom jeweiligen Zustand der Klientin ab und liegt im Ermessen der jeweiligen Fachexpertise. Festgestellte Risiken sind zu dokumentieren.

Bei mangelnder oder fehlender Auskunftsfähigkeit von Klient*innen können Informationen auch von An- und Zugehörigen bzw. unter Berücksichtigung sekundärer Daten erhoben werden. Der Umfang der gesammelten Daten hängt von der geplanten bzw. absehbaren pflegerischen Beziehung ab.

Pflegediagnostik

Im Rahmen der Pflegediagnostik werden die relevanten Daten aus dem Assessment mit dem vorhandenen (Fach-)Wissen und der spezifischen Situation von Klient*innen in Beziehung gesetzt, geordnet und individuell beurteilt. Daraus leiten sich gegebenenfalls Pflegediagnosen und/oder Pflegeinterventionen ab.

In der Literatur liegen zahlreiche Definitionen von Pflegediagnosen vor. Im deutschsprachigen Raum sind Definitionen nach NANDA-I®, ICNP®, POP®, ENP® und DiZiMa® gängig. In der Pflegefachwelt besteht über die formale Beschreibung von Pflegediagnosen kein Konsens. Nach dem ISO-Referenzmodell für Pflegeterminologie wäre eine Pflegediagnose mit der Darstellung des Fokus und dessen Bewertung ausreichend detailliert beschrieben. In Österreich werden Pflegediagnosen häufig aus der Beschreibung des Problems, den zugrunde liegenden Ursachen (Ätiologie) bzw. Risikofaktoren und den typischen Symptomen konstruiert. Hinzu kommen die Ressourcen. Die Empfehlung für die Mindestanforderungen an das Formulieren von Pflegediagnosen ist daher: Pflegediagnose-Titel (beinhaltet eine Beurteilung) mit den Risikofaktoren bzw. Symptomen. Sind die Ursachen bekannt, müssen sie angeführt werden.

Allen Definitionen gemeinsam ist, dass Pflegediagnosen das Ergebnis einer systematischen Beurteilung/Einschätzung pflegerelevanter Zustände eines Individuums, einer Familie oder einer Gemeinde/Gemeinschaft sind, das systematisch/theoriegeleitet verschriftlicht wird. In der Pflegediagnose wird die Richtung der Pflegeinterventionen vorgegeben. Daher beziehen sich Pflegediagnosen auf pflegerelevante Aspekte, die der Aufrechterhaltung, der Verbesserung und der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes bzw. der Lebensqualität oder der Gesundheitsförderung dienen oder zur Linderung von Symptomen beitragen.

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783991116103

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2023 (Januar)

- Schlagworte

- Pflegediagnostik Haselmayer Basisversorgung Altenbetreuung Sozialbetreuung Pharmakologie alltägliche Verrichtungen AEDL Matolycz Sozialbetreuungsberuf Behindertenbetreuung Pflegefachassistenz Hygiene Pflegeprozess Pflegeassistenz Dokumentation Pflege Ressourcen