Zusammenfassung

Für Lehrende der Gesundheits- und Krankenpflege, aber auch anderer Gesundheitsberufe (Hebammen, Physiotherapie, …).

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

Steigende Anforderungen im Gesundheitswesen verlangen ein erhöhtes Maß an Kompetenzen. Gesundheitsberufe sind derzeit gefragter denn je. Ständig wird medial betont, dass diese an Attraktivität gewinnen müssen und es mehr junge Menschen in dieser Sparte braucht. Durch die demografische Entwicklung und die immer komplexer werdenden Krankheitsbilder steigen auch die Anforderungen an das Personal. Was muss eine Person im Gesundheitsbereich wissen und können?

Die Komplexität des Gesundheitssystems, die zunehmende Multimorbidität sowie die häufig schwierigen Rahmenbedingungen erfordern eine Vielzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Unterschiedliche Situationen müssen auf der Basis kritisch reflektierten Handelns und daraus abgeleiteter Lösungsansätze gemeistert werden. Patientensicherheit und Versorgungsqualität sollen das Resultat der erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten sein. Kommunikation, Kooperation und das Teilen von evidenzbasiertem Wissen sind notwendige Voraussetzungen, um den veränderten Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen und den gegenwärtigen Herausforderungen gerecht zu werden.

Um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, muss sich auch die Ausbildung verändern. Es braucht neue Lehr- und Lernkonzepte, welche Lernenden einen sicheren Rahmen bieten, um berufstypische Handlungen einzuüben. Der Lernprozess der Auszubildenden rückt dabei in den Vordergrund und Lehrende nehmen eine neue Rolle ein. Als Mentor*in oder Lernbegleiter*in unterstützen sie Auszubildende beim selbstorganisierten und aktiven Lernen. Die Lehrinhalte werden realitätsnahe und fächerübergreifend gestaltet, um Aktivität und Eigenmotivation zu steigern (Reibnitz, 2008).

Ein Großteil der Ausbildung in den Gesundheitsberufen findet in der Praxis statt. Obwohl Auszubildende in der Praxis von Fachpersonal und Praxisanleiter*innen angeleitet werden, haben sie oftmals Angst, in der Patientenversorgung Fehler zu machen. Daher ist es nötig, bereits in der Ausbildung einen Rahmen zu schaffen, berufstypische Handlungen im geschützten Rahmen zu üben, um den Anforderungen des Gesundheitswesens gerecht zu werden. Hier findet die Lehr- und Lernmethode der Simulation ihren Einsatz. Diese bietet die Möglichkeit, klinische Fähigkeiten sowie Soft Skills von Angehörigen der Gesundheitsberufe zu erhöhen (Roberts & Greene, 2011). Das Üben von berufstypischen Handlungen kann in einem Rahmen mit Sicherheitsnetz durchgeführt werden und ermöglicht es den Teilnehmer*innen, Sicherheit für sich selbst und die Patient*innen zu gewinnen. Ebenso bietet die Simulation die Möglichkeit, seltene Situationen abzubilden, welche für die Berufspraxis relevant sein könnten. Das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten reicht dabei von einfachen Handlungen (beispielsweise die Positionierung von Patient*innen) bis hin zu komplexen Situationen (beispielsweise die Durchführung einer Einschätzung zum Legen einer nasogastralen Sonde sowie die selbstständige Anlage derselben). Neben praktischen Fertigkeiten geht es auch um die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen sowie eines beruflichen Rollenverständnisses. Ebenso können die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team und die Kommunikation untereinander trainiert werden, was einen zentralen Aspekt in der täglichen Arbeit von Gesundheitsberufen darstellt. Die Abgrenzung der eigenen Rolle, aber auch das Wissen um die Rollen anderer Berufsbilder sind sehr wichtig. Daher ist es auch essenziell, in der Ausbildung nicht nur über, sondern auch mit anderen Berufsgruppen zusammen zu lernen. Hier kann die interprofessionelle Simulation ein wichtiger Ansatz sein (Kelly et al., 2019).

Obwohl die Simulation als Lehr- und Lernmethode immer mehr Einzug in die Gesundheitsberufe hält, fehlt Literatur zum Einsatz von Simulation in Gesundheitsberufen. Möchten Lai*innen sich in dieses Gebiet vertiefen, kann hauptsächlich auf Literatur aus dem medizinischen Bereich (Notfallmedizin, Intensivmedizin oder Reanimationstraining) sowie aus der Flugtechnik zurückgegriffen werden. Vor dieser Herausforderung standen auch wir bei unserem Einstieg in die Simulation. Aus dem Kondensat von unzähligen Büchern und Studien zum Thema ist dieses Buch entstanden, um die identifizierte Lücke zu schließen. Es soll Kolleg*innen in den Gesundheitsberufen ein erstes Kennenlernen des Themas ermöglichen und den Mehrwert des Einsatzes des Simulationstrainings in der Ausbildung der unterschiedlichen Gesundheitsberufe darlegen. Neben einer ersten Annäherung werden im Buch auch Möglichkeiten aufgezeigt, die Simulation in den Lehrplan einzubinden, und notwendige Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Durchführung erörtert. Ziel des Buches ist es, ein „Hands-on-Werk“ zu sein. Basierend auf den Erfahrungen der Autor*innen aus dem Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege sollen Tipps und Tricks für die Implementierung der Simulation abgebildet werden.

Das Buch gliedert sich grundsätzlich in einen Theorie- und in einen Praxisteil. Im Theorieteil wird den Leser*innen ein Überblick darüber gegeben, was Simulation ist und wie sie sich entwickelt hat. Ebenso werden die der Simulation zugrunde liegenden Lerntheorien dargelegt. Der Theorieteil schließt mit einem Überblick über den Stand der Forschung ab. Im Praxisteil finden sich wichtige Informationen darüber, wie Simulation in die Ausbildung von Gesundheitsberufen integriert werden kann. Untermauert werden diese Informationen durch Praxisbeispiele aus der Anwendung der Simulation in der Ausbildung von Bachelorstudent*innen der Gesundheits- und Krankenpflege an der Fachhochschule Kärnten. Da es in der Ausbildung von Gesundheitsberufen auch wichtig ist, interprofessionelle Elemente in die Lehre zu integrieren, wird im Praxisteil des Buches anhand eines Beispiels auch aufgezeigt, wie es möglich ist, interprofessionelle Simulation in die Ausbildung von Gesundheitsberufen zu integrieren.

2 Simulation – eine theoretische Einführung

Die Leser*innen kennen vielleicht das Gleichnis von den blinden Männern und dem Elefanten: Jeder dieser Männer befühlte einen Körperteil des Elefanten. Dementsprechend fiel auch die Beschreibung der Männer denkbar unterschiedlich aus, wie denn ein Elefant nun aussehe. Während derjenige, der das Bein betastete, den Elefanten als Säule beschrieb, war es für denjenigen, der die Ohren befühlte, ganz klar, dass ein Elefant aussieht wie ein Fächer. Genau wie in diesem Gleichnis gibt es in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen oft sehr verschiedene Beschreibungen für Begriffe, da sich jede Wissenschaft aus unterschiedlichen Blickwinkeln an ein Phänomen herantastet. So ist es auch beim Begriff Simulation. Unterschiedliche Anwendungsformen der Simulation führen zu einem differenzierten Verständnis, was Simulation ist.

2.1 Begriffsdefinition und begriffliche Abgrenzung

Grundsätzlich kann man unter Simulation ein realitätsnahes Nachbilden der Wirklichkeit verstehen. Notwendig wird dieses immer dann, wenn nur durch das Ablösen aus der Wirklichkeit Probleme ohne Sicherheits- und Kostenrisiken behandelt werden können. Die durch die Simulation ermittelten Lösungen können dann wieder auf das reale Problem übertragen werden (Lackes et al., 2018). Wird dies auf die Arbeitswelt umgemünzt, können Menschen mit den Situationen der realen Arbeitsbedingungen vertraut gemacht und Handlungen ohne Risiko geübt werden (Regener & Hackstein, 2016).

Auch im sozial- und pflegewissenschaftlichen Kontext haben sich unterschiedliche Begriffsdefinitionen von Simulation durchgesetzt. Weber (2007) beschreibt Simulation in der Sozialwissenschaft beispielsweise als die Beobachtung von Modellverhalten im Zeitverlauf. Wird in der Pflegewissenschaft, in der pflegerischen Ausbildung von Simulation gesprochen, bedeutet dies oft die Gleichsetzung mit dem Einsatz von Patientensimulatoren (Schiavenato, 2009). Da es aber wichtig ist, sich eines verbindlichen Verständnisses zu bedienen, haben sich die Autorinnen für die Definition von Simulation entschieden, die durch die International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL) gegeben wird, da diese der Umsetzung der Simulation in der Praxis der Autorinnen entspricht. Hier wird Simulation als Lehrmethode beschrieben, welche spezielle Situationen aus dem realen Leben kreiert oder repliziert, um Herausforderungen aus dem alltäglichen Leben möglichst realitätsnahe zu imitieren. Dabei können eine oder mehrere Formen der Förderung, Verbesserung oder Überprüfung der Performance der Simulationsteilnehmer*innen Anwendung finden (INACSL Standards Committee, 2016b).

Vom Begriff Simulation abzugrenzen ist der Simulator, auch wenn diese beiden Begriffe oft synonym verwendet werden. Während die Simulation eine immersive Lehrmethode ist, welche versucht, Situationen aus der beruflichen Praxis so lebensnahe wie möglich nachzuahmen, versteht man unter Simulator ein Gerät für die realitätsnahe Darstellung der beruflichen Umgebung. Eine Simulation kann mit oder ohne Simulator durchgeführt werden. Ein Simulator muss aber nicht zwingend nur für Simulationen genutzt werden (Regener & Hackstein, 2016).

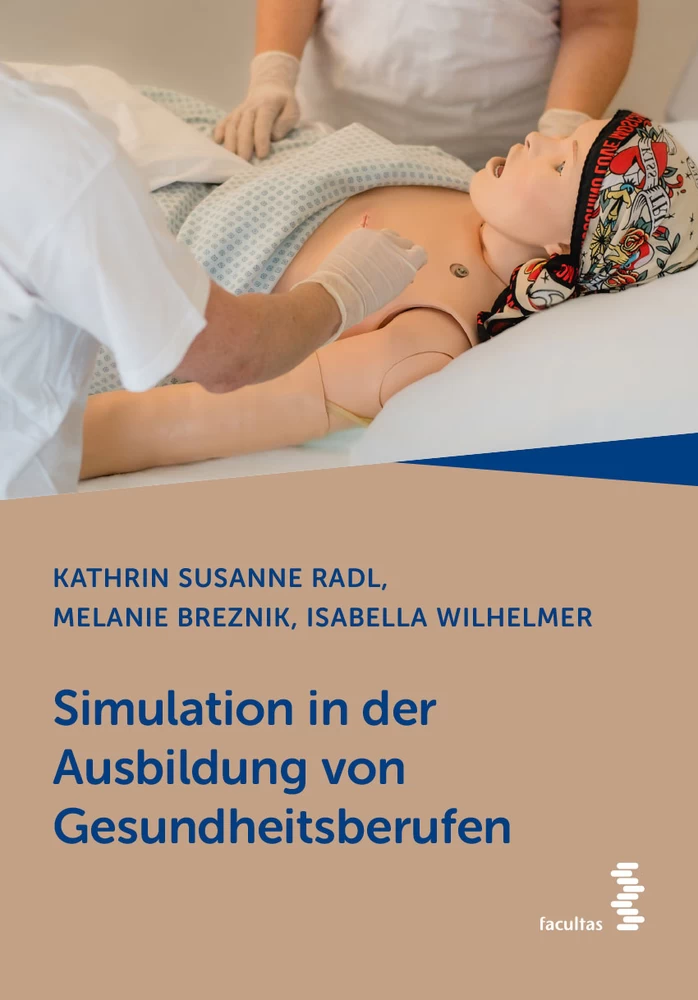

Eine Simulation kann also vereinfacht als realitätsgetreue Lernumgebung bezeichnet werden. Diese erlaubt den Auszubildenden, in einem geschützten Rahmen Handlungen der alltäglichen Berufspraxis zu üben und Fehler zu machen. Dabei kann die Simulation durch Geräte (sogenannte Simulatoren oder Mannequins) unterstützt werden.

Weiters sollte für das Verständnis von Simulation der Begriff des Fertigkeitstrainings (Skills Training oder Task Training) erörtert werden, da er oft synonym für Simulation verwendet wird: Grundsätzlich meint die Simulation das Training komplexer Abläufe, während das Skills Training das Üben einzelner, klar abgrenzbarer Aufgaben beschreibt (Regener & Hackstein, 2016). Ist z. B. das Üben einer Blutabnahme an einem Punktionsarm grundsätzlich als Skills Training zu verstehen, kann diese Tätigkeit in Kombination mit beispielsweise dem Üben kommunikativer Skills zu einem Simulationstraining werden, indem Auszubildende Blut an einem Mannequin abnehmen und gleichzeitig die Kommunikation an der Patientin, am Patienten üben müssen. Bevor mit einem Simulationstraining begonnen werden kann, müssen die Auszubildenden die geforderten Skills geübt und sich angeeignet haben, um ein positives Outcome zu erzielen.

Eine Anpassung der Komplexität der Simulationen an den Stand der Auszubildenden ist daher unumgänglich. Der Grad der Komplexität von Simulationen wird in diesem Zusammenhang als Fidelity bezeichnet. Unter Fidelity versteht man grundsätzlich, inwieweit ein für die Simulation genutztes System die Realität (Geräusche, Aussehen, Gewicht …) reproduzieren kann. Dabei wird nach Low und High Fidelity unterschieden, wobei Low Fidelity einen geringen und High Fidelity einen hohen Grad an Komplexität bezeichnet. Beispielhaft für die Low Fidelity wäre das Ablesen der Vitalparameter aus dem Patientenakt; die High Fidelity wäre ein tastbarer Puls am Mannequin.

Um die Ernsthaftigkeit der Simulation als Lehr- und Lernmethode bei den Auszubildenden zu erhalten, muss die Abbildung des Realitätsgrades vorab geplant werden (Schröppel, 2021). Entgegen landläufiger Meinung kann High-Fidelity-Simulation aber nicht nur über hochtechnisierte Simulationen erreicht werden. Auch ein geeignetes Prebriefing kann zu einer High-Fidelity-Simulation führen. Dazu gehört z. B. die Aufklärung darüber, ob es unrealistische Elemente in der Simulation gibt, um Störungen des Lernens durch Verunsicherungen bezüglich einer unrealen Situation zu vermeiden. Erfolgt diese Aufklärung nicht, können von den Auszubildenden problematische Fehlkonzepte eingelernt und dann für die berufliche Praxis übernommen werden. Ein Beispiel für solche Fehlkonzepte wäre, wenn der Simulator wichtige Krankheitssymptome nicht übernehmen kann (Schröppel, 2021). In der Literatur finden sich weitere Differenzierungen hinsichtlich der Arten von Fidelity. Diese beziehen sich nicht auf die Komplexität, sondern auf die Aspekte, welche in der Simulation abgedeckt werden sollen. Das INACSL Standards Committee (2016a) gibt dazu an, dass unterschiedliche Formen von Fidelity verwendet werden sollen, um eine realitätsgetreue Wahrnehmung zu kreieren: environmental fidelity, conceptual fidelity und psychological fidelity. Bei der environemental fidelity (= Wiedergabetreue der Umweltfaktoren) geht es darum, sicherzustellen, dass die Simulationsumgebung dem Umfeld, in dem die Situation sich tatsächlich abspielen würde, ähnelt. Die conceptual fidelity (= Wiedergabetreue des Konzepts) stellt sicher, dass alle Aspekte inhaltlich korrekt abgebildet werden. Die Kontextfaktoren wie beispielsweise die Stimme der Patient*innen oder auch die Umgebungsfaktoren werden mittels psychological fidelity (= Wiedergabetreue der psychologischen Aspekte) berücksichtigt (INACSL Standards Committee, 2016a).

Wer sich mit dem Thema der Simulation und vor allem dem simulationsbasierten Lehren vertraut machen möchte, wird zwangsläufig die Begriffe „Human Factors“ und „Crew/Crisis Ressource Management“ finden. Human Factors beeinflussen 60–80 % der Fehler und Zwischenfälle im Gesundheitswesen. Im wörtlichen Sinne sind damit „menschliche Faktoren“ gemeint. Es steckt aber viel mehr dahinter:

„Der Begriff der Human Factors wird je nach Herkunftsdisziplin verschieden definiert. Es steht aber immer die Verbindung menschlicher Eigenschaften, Merkmale und Fähigkeiten mit technischen und organisationalen Faktoren im Mittelpunkt.“ (Hofinger, 2018, S. 179)

Die Human Factors können in fünf Bereiche unterteilt werden, welche in engem Zusammenhang stehen. Dies sind die Situation Awareness, Teamwork, Entscheidungsfindung und das Aufgabenmanagement. Sie stehen in enger Verbindung miteinander, wobei das verbindende Kernelement die Kommunikation ist (Rall, 2016b). Human Factors umfassen damit die Interaktion einer Person mit dem Umfeld und mit technischen Hilfsmitteln sowie den Umgang mit Arbeitsaufgaben im Kontext der Organisationsstruktur.

In der Literatur wird Human Factors oftmals mit menschlichem Fehlverhalten gleichgesetzt. Diese Gleichstellung bildet aber nur einen kleinen Ausschnitt des Problems ab. Im Gesamtkontext sollten Fehler im System, in der Entscheidungsebene und in der Behandlung unter dem Aspekt der Human Factors beleuchtet werden. Um eine Fehlerkultur im Unternehmen entwickeln zu können, muss man von konkreten Schuldzuweisungen absehen. Es gilt, die Ursache für das Zustandekommen des Fehlers oder Beinahe-Fehlers zu identifizieren. Fehler zur Gänze zu vermeiden, ist Wunschdenken. Organisationen sind gefordert, alles Erdenkliche zu tun, um Fehler auf der menschlichen, technischen und organisationalen Ebene bestmöglich zu reduzieren (Hofinger, 2018; Rall & Oberfrank, 2016).

Mithilfe des Simulationstrainings können komplexe berufstypische Handlungen im realitätsnahen Umfeld ohne Risiko abgebildet werden. Da vor allem im Gesundheitsbereich der Komplexitätsgrad sehr hoch und das Arbeiten im Team Voraussetzung ist, muss sich jedes einzelne Teammitglied effektiv einbringen können. Notwendig für das Funktionieren eines Teams sind die sogenannten „Non-Technical Skills“, die „nichttechnischen Fertigkeiten“. Damit sind nach Rall und Oberfrank (2016) Fähigkeiten gemeint, die auf Kommunikation, Teamwork, den Umgang mit Stress oder auch auf das Leitungsverhalten im interpersonellen Kontext abzielen. Die Non-Technical Skills ergänzen die „Technical Skills“ und bilden die spezifischen fachlichen Kompetenzen sowie das theoretische Fachwissen ab.

Non-Technical Skills sind als Teil der Human Factors zu sehen. Um sie gezielt trainieren zu können, muss vorab festgestellt werden, welche Fähigkeit für welche Aufgabenstellung benötigt wird (Rall & Oberfrank, 2016). Häufig stehen das Zwischenfallmanagement, die Teamperformance, die der Kommunikationsfähigkeiten sowie das Führungsverhalten im Mittelpunkt kritischer Situationen. Die Erweiterung der Non-Technical Skills kann mithilfe von simulationsbasierter, problembasierter oder fallbasierter Lehre erreicht werden. Die Stärkung der Human Factors kann durch gezieltes Teamtraining erfolgen, wobei zu beachten ist, dass Fehlervermeidung nur durch vermehrtes Training effektiv ist (Hofinger, 2018).

Ein weiterer Begriff, der noch geklärt werden muss, ist das Crisis Resource Management. Ungünstige Umstände innerhalb eines Notfalls in effektive Handlungen im Team umzusetzen wird als Crisis Resource Management beschrieben (Gaba, 2000). Nach Rall (2016b) steht „Crisis“ für

„Zwischenfall, Notfall oder Komplikation“ und „Resource“ beschreibt den Einsatz von Mitteln. Dies betrifft alle Menschen, Geräte oder Verfahren, die eingesetzt werden, um die Patientensicherheit zu erhalten. Unter „Management“ wird die Verwendung der Ressourcen bei einem Zwischenfall verstanden. Im medizinischen Bereich haben die Anästhesiologie und die Intensivmedizin 1978 begonnen, ihre Arbeitssituationen zu beleuchten, Fehlerquellen zu identifizieren und durch gezieltes Training die Patientensicherheit zu erhöhen. Diese ist ein wesentliches Qualitätskriterium von Gesundheitseinrichtungen. Passieren Fehler, hat dies vor allem im Gesundheitsbereich schwerwiegende Folgen.

Typische Fehlerquellen im Gesundheitswesen sind Fehlentscheidungen, Kommunikationsfehler, schlechte Arbeitsaufteilung und mangelnde Teamarbeit. Um diese gering zu halten, hat sich das Training des Crisis Resource Management (synonym auch häufig Crew Resource Management genannt) etabliert (Hackstein, 2016b; Rall, 2016a). Dies führt durch Erfahrungslernen dazu, dass erwünschte Verhaltensweisen in den Alltag integriert werden (Ostergaard et al., 2011).

Die Schulung der Human Factors und des Crisis Resource Managements erhöht die Kompetenz im Team, verstärkt die Zusammenarbeit, vergrößert die Patientensicherheit und steigert die Zufriedenheit im Team sowie am Arbeitsplatz (Rall, 2016b). Für einen nachhaltigen Erfolg sollten die von Rall (2016b) beschriebenen Crisis-Resource-Management-Leitsätze den gesamten beruflichen Alltag bestimmen und nicht nur in Notfällen und bei Trainings zum Einsatz kommen (Ostergaard et al., 2011; Rall, 2016b). Die unten in Tabelle 1 angeführten CRM-Leitsätze wurden bereits mehrfach adaptiert, evaluiert und finden sich in vielen Simulationszentren für Teamtrainings wieder.

Tabelle 1: 15 CRM-Leitsätze nach Rall und Gaba (Rall, 2016b, S. 66)

1. Kenne deine Arbeitsumgebung. |

2. Antizipiere und plane voraus. |

3. Fordere Hilfe lieber früher als spät an. |

4. Übernimm die Führungsrolle oder sei ein gutes Teammitglied mit Beharrlichkeit. |

5. Verteile die Arbeitsbelastung (10 Sekunden für 10 Minuten).1 |

6. Mobilisiere alle verfügbaren Ressourcen (Personen und Technik). |

7. Kommuniziere sicher und effektiv – sag, was dich bewegt. |

8. Beachte und verwende alle vorhandenen Informationen. |

9. Verhindere und erkenne Fixierungsfehler. |

10. Habe Zweifel und überprüfe genau (double check, nie etwas annehmen). |

11. Verwende Merkhilfen und schlage nach. |

12. Re-evaluiere die Situation immer wieder (wende das „10 für 10“-Prinzip an). |

13. Achte auf gute Teamarbeit – unterstütze andere und koordiniere dich mit den Teammitgliedern. |

14. Lenke deine Aufmerksamkeit bewusst. |

15. Setze Prioritäten dynamisch. |

Diese Leitsätze sollen Verhaltensprinzipien darstellen, welche kontinuierlich eingesetzt werden. Hierbei geht es darum, diese Prinzipien im Team sowie im eigenen Verhalten im Berufsalltag zu verwirklichen (Rall, 2016b). Die Crew-Resource-Management-Leitsätze entwickelten sich aus den typischen Problemfeldern der Human Factors und bilden die oben genannten fünf Bereiche (Kommunikation, Aufgabenmanagement, Situation Awareness, Teamwork und Entscheidungsfindung) ab. Durch die mehrfache Abdeckung der einzelnen Bereiche wird die Fehlerhäufigkeit deutlich reduziert (Rall, 2016b).

Crew Resource Management ist mehr als reines Arbeiten im Team und/oder Kommunikation.

Das Training fördert das Setzen von Prioritäten, das Lenken der Aufmerksamkeit auf die betreffenden Situationen sowie das Anfordern von Hilfe und unterstützt ebenso die individuellen Entwicklungspotenziale des*der Einzelnen. Durch simulationsbasiertes Training können Angehörige von Gesundheitsberufen sowie Auszubildende im geschützten Rahmen ihre Non-Technical Skills sowie auch die Technical Skills verbessern. Voraussetzung dafür ist, dass die Trainer*innen im Crew Resource Management gut ausgebildet sind (Hackstein, 2016a; Ostergaard et al., 2011; Rall, 2016b).

Nachdem nun zentrale Begriffe geklärt sind und begriffliche Abgrenzungen vorgenommen wurden, geht es im nachfolgenden Teil des Kapitels darum, die historische Entwicklung der Simulation darzulegen.

2.2 Historische Entwicklung der Simulation

Obwohl Simulation an sich schon eine lange Geschichte aufweist, hat sie in den Gesundheitsbereich erst spät Einzug gefunden. Bereits im 6. Jahrhundert besaß das Militär mit der Erfindung des Schachspiels eine erste, elementare Form der Simulation, um Kriegssituationen darzustellen. 1929 fand die technologiebasierte Simulation Einzug in die Flugzeugtechnik, als Edwin Link seinen ersten Flugsimulator baute. Wie viele bahnbrechende Erfindungen stieß dieser aber zunächst auf relativ wenig Interesse. Erst durch das Auftreten von mehreren schweren Flugzeugunglücken und das Bewusstsein, dass jene durch mehr Übung zu vermeiden gewesen wären, wurde diese Form des Trainings auch für das Militär und später für die gesamte Luftfahrtindustrie interessant und zentraler Teil der Ausbildung von Pilot*innen und Flugzeugcrews. Auch der technologische Fortschritt im Zusammenhang mit dem Bau von Simulatoren hat einen großen Beitrag zur Verbreitung geleistet (Shah et al., 2019).

In der Medizin ging die Entwicklung deutlich langsamer voran. Eine Pionierin in der Simulation war die Hebamme Madame du Coudrey, welche im 18. Jahrhundert mit dem Modell eines weiblichen Beckens und einer kindlichen Puppe durch Frankreich reiste, um mit der Ausbildung anhand dieser Utensilien die Mortalität von Müttern und Kindern zu senken. Von einem Einzug der Simulation in die Medizin konnte aber noch keine Rede sein (Regener & Hackstein, 2016).

Wirklich verbreitet wurde die Simulation durch den Fachbereich der Anästhesie. Diese verstand den Nutzen der Simulation, in der Ausbildung vermeidbare Fehler bei der Behandlung von Patient*innen zu minimieren. In den frühen 1960er-Jahren entwickelten Asmund Laerdal und Björn Lind in Zusammenarbeit mit anderen Anästhesist*innen die Resusci-Anne. Dieses Mannequin dient auch heute noch dem Reanimationstraining und wurde über die Jahre weiterentwickelt. Doch nicht nur Leardal und Lind erkannten, dass es in der bisher angewandten Methode des Lernens in der Praxis Limitationen gab. Ende 1960 wurde von Abrahamson das erste computergesteuerte Mannequin, die SimOne, vorgestellt, welche bereits mit den Augen blinzeln sowie Brustkorbbewegungen und einen Pulsschlag vorweisen konnte.

Doch auch wenn die technischen Möglichkeiten nun grundsätzlich vorhanden waren – eine Anwendung in der breiten Masse fand trotzdem nicht statt. Dies war der Tatsache geschuldet, dass die Kosten für die Mannequins zur damaligen Zeit noch sehr hoch und daher kaum erschwinglich waren, um diese Ausbildungsform in größerer Zahl implementieren zu können (Shah et al., 2019). Auch Stephen Abrahamson und Howard Barrows arbeiteten zeitgleich mit Laerdal und Lind an der Beschreibung eines sogenannten Programmed Patient. Damit wurden Schauspieler*innen bezeichnet, welche als Simulationspatient*innen eingesetzt wurden. In den 1980er-Jahren zeigte sich bei Patient*innen eine erhöhte Mortalität, was laut Analyse auf menschliche Faktoren zurückzuführen war. Aus dieser Bewegung entstand das Anaesthesia Crisis Resource Management (ACRM), in dem Konzepte der Luftfahrtindustrie für das medizinische Training angepasst wurden (Shah et al., 2019).

Bedingt durch die Vorreiterrolle der Anästhesie in der Entwicklung ging die Verbreitung der Simulation in der Anästhesie und der Notfallmedizin schneller voran. In den Grundausbildungen unterschiedlicher Gesundheitsberufe dauerte es länger, bis diese Anwendung Einzug hielt. Eine deutliche Diskrepanz lässt sich hier zwischen angloamerikanischem und deutschsprachigem Raum erkennen. Im angloamerikanischen Raum wurde die Simulation beispielsweise schon in den 1950er-Jahren in die Pflegeausbildung integriert, im deutschsprachigen Raum erfolgte die Implementierung deutlich langsamer. Daher gibt es auch deutlich mehr Literatur zur Integration von Simulation in die Grundausbildung, die aus dem englischsprachigen Raum stammt, als Literatur für den deutschsprachigen Raum.

Seit 2013 empfiehlt auch die WHO (World Health Organization) die Integration der Simulation in die Ausbildung von Gesundheitsberufen. 2014 entstand in Deutschland der Verein SimNAT Pflege, dessen Ziel es ist, Standards und Qualitätskriterien für Simulation zu entwickeln und Unterstützung bei der Implementierung zu bieten. Außerdem hat der Verein eine Leitlinie für Simulation als Lehr- und Lernmethode entwickelt (basierend auf den Standards des INASCL). Mittlerweile setzt sich der Verein aus Vertreter*innen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg zusammen.

Manche Länder sind in der Implementierung der Simulation schon einen Schritt weiter gegangen und haben diese sogar gesetzlich in der Ausbildung verankert, indem Praxisstunden über Simulationstrainings abgedeckt werden (z. B. England: 300 Stunden der Praxisausbildung über Simulationstraining). Auch in Deutschland ging man mit der Pflegereform 2017 einen Schritt in diese Richtung, als im Pflegereformgesetz verankert wurde, dass klinische Praktikumsstunden durch simulationsbasiertes Lernen ersetzt werden können (Schwermann & Loewenhardt, 2021).

Nicht in allen Ländern ist Simulation Bestandteil des Curriculums – etwa in Österreich. Aus der Literatur geht deutlich hervor, dass das Verständnis für Simulation sehr unterschiedlich ist. Jedoch ist nicht nur die curriculare Verankerung wesentlich für den Kompetenzaufbau von Auszubildenden in Gesundheitsberufen, sondern auch die Durchführung von interprofessioneller Simulation. Die Förderung der Interprofessionalität innerhalb der Gesundheitsberufe von Ausbildungsbeginn an führt zu verbesserter Patientenversorgung. Interprofessionelle Simulation in der Grundausbildung der Pflegeberufe kann die Kommunikation zwischen den Berufsgruppen unterstützen. Es besteht aber noch Forschungsbedarf in diesem Bereich.

Der Zeitpunkt für die bestmögliche Integration interprofessioneller Simulation ist noch ungeklärt (Rystedt et al., 2019). Andere Aspekte der interprofessionellen Simulation werden noch in den Kapiteln 2.3 und 2.5 sowie im Praxisteil dieses Buches aufgegriffen. Die Unterscheidung der Simulation hinsichtlich des Komplexitätsgrades fand in Kapitel 2.1 bereits Erwähnung. Zusätzlich gibt es aber auch unterschiedliche Formen von Simulation, welche in Kapitel 2.3 näher ausgeführt werden.

In der Praxis können unterschiedliche Formen von Simulationen durchgeführt werden. Dies ist abhängig von der erforderlichen Realitätsform und den Lernergebnissen, welche damit erreicht werden sollen. Simulationen umfassen unterschiedliche Variationen, Umgebungen, aber auch Werkzeuge (Moran et al., 2018). Voneinander abzugrenzen sind die computerbasierte und die virtuelle Simulation sowie die Simulation mit Schauspielpatient*innen. Diese unterschiedlichen Zugänge und Formen in der Simulation werden nachfolgend weiter ausgeführt.

2.3.1 Computerbasierte Simulation (computer-based simulation)

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783991116080

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2022 (November)

- Schlagworte

- Ablauf Notfallmanagement Wilhelmer Simulationstraining Debriefing Hebammen Szenarienplanung Breznik Simulation Gesundheits- und Krankenpflege Ausbildung Physiotherapie Radl Low-High Fidelity Durchführung CRM