Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

1.Einleitung

1.1. Suizid in der Steiermark – ein massives Problem

Die vorliegende Studie ist die dritte Untersuchung des Verfassers zu Häufigkeiten, Bedingungen und Ursachen von Selbsttötungen in Österreich, sowie im Speziellen in der Steiermark, die dankenswerterweise mit Unterstützung der Steiermärkischen Landesregierung durchgeführt werden konnte. Die erste, 2008 publizierte Studie (Watzka 2008) bezug sich auf den Untersuchungszeitraum 1995-2004, die zweite (Watzka 2015) auf die Jahre 2005-2009. Nunmehr steht das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, also die Jahre 2010 bis 2019 im Zentrum der Aufmerksamkeit, die Analysen beziehen aber, zu Vergleichszwecken, vielfach auch die Dekade 2000-09 ein.

Im Verlauf des letzten Jahrzehnts sind speziell in der Steiermark vielfältige Aktivitäten gesetzt worden, um die Suizidprävention in der Steiermark voranzutreiben – insbesondere durch die spezifisch zu diesem Zweck im Jahr 2011 gegründete, vom Land Steiermark finanzierte und vom Dachverband der sozialpsychiatrischen Vereine und Gesellschaften Steiermarks getragene Organisation „GO-ON“. Die genannten Forschungs- und Präventionsaktivitäten, sowie deren Unterstützung durch das Land Steiermark, waren und sind nicht zuletzt durch das Bewusststein getragen, dass die Steiermark seit langem zu den „Hochrisikoregionen“ für Suizid innerhalb Österreichs zählt:

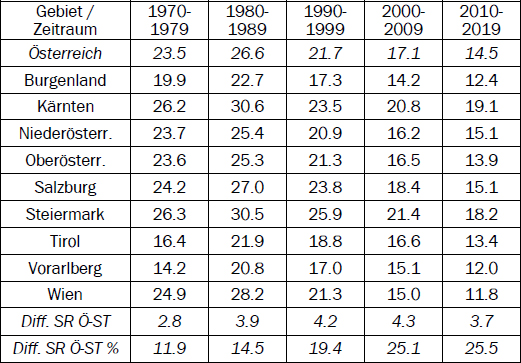

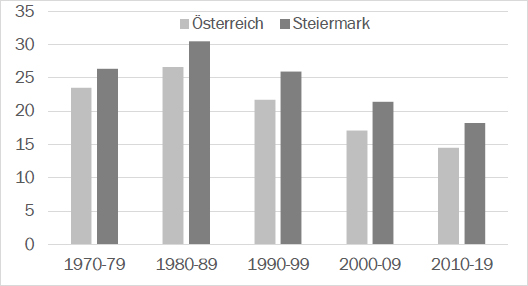

In Relation zur Bevölkerungszahl suizidierten sich hierzulande in den 1980er Jahren 15 % mehr Menschen als im Österreich-Durchschnitt, in den 1990er Jahren knapp 20 %, und in den beiden letzten Dezennien sogar jeweils etwa 25 %. Gleichzeitig sind, und das ist positiv hevorzuheben, die Höhen der Suizidraten in Österreich insgesamt, und auch in der Steiermark im Speziellen, (nach einem Anstieg ab den 1970er Jahren) seit den 1990er Jahren wieder klar rückläufig (vgl. Watzka 2008, 19): Während sich in den 1980er Jahren im Österreich-Durchschnitt noch jährlich 27 von 100.000 Menschen selbst das Leben nahmen –und in der Steiermark 30 – waren es in den 1990er Jahren österreichweit 22 bzw. steiermarkweit 26, in den 2000ern aber ‚nur‘ mehr 17 (Ö) bzw. 21 (ST) und in den 2010er Jahren ca. 15 (Ö) bzw. 18.

Tab. 1: Suizidraten in Österreich nach BL, 1970-2019 – Diskrepanz der gesamtösterreichischen und der steirischen Suizidraten*

* Berechnung des Verfassers auf Basis der Todesursachen- und Bevölkerungsstatistik der Statistik Austria. Als Berechnungsgrundlage dienten für den Zeitraum 1970 - 2000 die Jahresdurchschnitts-Bevölkerungszahlen, für die Phase ab 2001 die jeweiligen Jahresanfangs-Bevölkerungsdaten.

Abb. 1: Veränderung der Suizidraten 1970-2019 im Vergleich

Insgesamt kam es also sowohl in ganz Österreich, als auch in der Steiermark im Speziellen im Verlauf der letzten 4 Jahrzehnte erfreulicherweise zu einem ganz beträchtlichen Rückgang der Suizidhäufigkeiten, was zweifellos – neben anderen Faktoren – auch den in der Zwischenzeit ganz erheblich verbesserten Angeboten medizinischer, psychotherapeutisch-psychologischer sowie psychosozialer Behandlung bei seelischen Leiden und Krankheiten zu verdanken ist. Zugleich muss gesagt werden, dass die betreffenden Reduktionen in den Suizidraten in großen Teilen Österreichs höher ausfielen als in der Steiermark. Neben sozialstrukturellen Ursachen hierfür, auf die noch ausführlich eingegangen wird, spielt dabei wahrscheinlich auch ein weiterer Faktor eine sehr negative Rolle, nämlich der vergleichsweise immer noch ausgesprochen bescheidene Ausbaugrad spezifisch suizidpräventiver Versorgungsangebote:

Zwar ist mit der schrittweisen Etablierung der Initiative GO-ON in allen Bezirken der Steiermark im Verlauf des letzten Jahrzehnts ein ganz bedeutender „Meilenstein“ speziell im Hinblick auf suizidpräventive Informationsarbeit sowie Erhöhung von Sichtbarkeit und Umfang einschlägiger, „gemeindenaher“ Betreuungs- und Behandlungsangebote erreicht worden. Allerdings ist zum einen zu vermuten, dass sich dessen positive Auswirkungen erst langfristig – und damit vielfach erst in der Zukunft – in messbaren Beiträgen zur Reduktion der Suizidzahlen niederschlagen werden. Zum anderen fehlen in der Steiermark leider immer noch weitere zentrale Bestandteile einer zeitgemäßen, effizienz-orientierten Krisenintervention – obwohl zahllose Expert*innen – international, national und regional – deren dringliche Bereitstellung mittlerweile seit Jahrzehnten fordern:

Allen voran ist diesbezüglich die Etablierung einer professionell besetzten, und rund um die Uhr erreichbaren Krisenhotline mit Expert*innen vor Ort zu nennen, die idealerweise über ausreichend personelle Ressourcen verfügen, um nötigenfalls akut Suizidgefährdete im Anschluss an ein Erstgespräch auch aktiv an deren jeweiligen Wohn- oder Aufenthaltsorten aufzusuchen und eine Krisen-Erstintervention samt Abklärung des weiteren Vorgehens gemeinsam mit den Betroffenen durchführen zu können (vgl. Mishara/Daigle 2001; Lester 2002; Gould/Kalafat 2008; Watzka 2012a; Turley 2013).

Dass es sich hierbei keineswegs um eine „utopische“ Idee handelt, zeigt der Umstand, dass regional verankerte, professionelle 24-Stunden-Krisenhotlines mittlerweile nicht nur in vielen anderen Staaten in- und außerhalb Europas, sondern bereits in nahezu allen österreichischen Bundesländern bestehen. Lediglich Tirol, Vorarlberg und die Steiermark leisten sich – auch jetzt noch, inmitten einer psychisch für weite Teile der Bevölkerung höchst belastenden Ausnahmesituation, kein derartiges Hilfsangebot, trotz dessen unzweifelhaft lebensrettender Wirksamkeit.

Diese Situation kann – jedenfalls von einem humanitären Standpunkt aus, den der Verfasser hier einzunehmen sich gestattet – gerade für die Steiermark angesichts der weiterhin massiv über dem Bundesdurchschnitt gelegenen Suizidzahlen im Bundesland, nur als Schande und schweres politisches und ethisches Versäumnis der Verantwortungsträger bezeichnet werden.

Es ist zu hoffen, dass dieses schwerwiergende Defizit wenigstens nun in baldiger Zukunft behoben wird; sowohl in den mit Gesundheitsfragen befassten Teilen der Landesverwaltung als auch bei den psychosozialen Vereinen und Institutionen, die ja als Träger und Durchführende einer solchen Krisenhotline primär in Frage kommen, ist zweifellos ausreichend Kompetenz und Bereitschaft zu einer zügigen Realisierung gegeben. Was, wie meist in solchen Angelegenheiten, fehlt, ist schlicht die Bereitstellung der finanziellen Ressourcen in ausreichender Höhe und mit langfristiger Perspektive durch die „öffentliche Hand“.

1.2. Grundbegriffe epidemiologischer Suizidforschung

Hinsichtlich einer eingehenden Auseinandersetzung mit dem Begriff

„Suizid“ selbst kann hier auf die zahlreich vorliegende Fachliteratur verwiesen werden (vgl. Bronisch 2014, Schmidtke et al. 2004; Wolfersdorf/Bronisch/Wedler 2008; Wolfersdorf/Etzersdorfer 2011, Sonneck et al. 2014);1 gemeint ist mit „Suizid“ in der vorliegenden Studie, entsprechend der Definition der Weltgesundheitsorganisation stets „eine Handlung mit tödlichem Ausgang, die der Verstorbene mit Wissen und in Erwartung des tödlichen Ausgangs selbst geplant und ausgeführt hat mit der Absicht, die [...] gewünschten Veränderungen herbeizuführen“ (Kelleher et al. 2000, 228), also eine intentionale und „erfolgreiche“ Selbsttötung. Diese tödlichen Handlungen bilden hier den Untersuchungsgegenstand; nicht tödlich endende Versuche von Selbsttötungen dagegen werden, wo überhaupt angesprochen, konsequent als „Suizidversuche“ oder „Parasuizide“ bezeichnet, und werden in den statistischen Analysen dieser Studie nicht berücksichtigt (dies schon wegen der bis dato sehr mangel- und lückenhaften Datenlage im Vergleich zu jener betreffend die „vollendeten“ Suizide). Entsprechend der obigen Definition sind auch Todesfälle, die auf mehr oder minder bewusst „risikofreudiges“ Handeln bzw. dauerhaft selbstschädigendes Verhalten zurückzuführen sind (z.B. massiver Drogenkonsum, riskantes Autofahren, Nicht-Einnahme von Medikamenten trotz Wissens um eventuell lebensbedrohliche Konsequenzen u.a.), aber nicht einen gezielten Selbsttötungsakt beinhalten, wie allgemein üblich aus der Betrachtung des Phänomens „Suizid“ ausgeklammert, trotz der unzweifelhaft gegebenen, erheblichen Schnittmengen sowohl in psychowie in soziologischer Hinsicht. Im vorliegenden Text ist weiters stets ‒ synonym ‒ von „Suizid“ oder „Selbsttötung“ die Rede; insbesondere die medial immer noch kursierenden Begriffe „Freitod“ und „Selbstmord“ sollten wegen ihrer massiv wertenden Konnotationen im wissenschaftlichen wie im öffentlichen Diskurs gemieden werden (vgl. Kettner/Gerisch 2004).

Auch die in der vorliegenden Studie zur Anwendung kommenden, epidemiologischen Fachbegriffe und Maßzahlen sollen gleich an dieser Stelle kurz expliziert werden (vgl. bes.: Gordis 2001; Bonita/Beaglehole/Kjellström 2008): Von grundlegender Bedeutung ist hierbei selbstredend die Anzahl der Selbsttötungen, die innerhalb einer bestimmten Population in einem bestimmten Zeitraum auftritt. In Österreich wird diese – grundsätzlich für alle Ebenen der politischen Gliederung des Landes, also Gemeinden, Bezirke, Bundesländer und „Gesamtstaat“ – im Rahmen der Todesursachenstatistik von der Statistik Austria in Zusammenarbeit mit anderen Behörden, insbesondere Standesämtern und den statistischen Abteilungen der Landesverwaltungen erstellt und jährlich auch publiziert, wobei neben den räumlichen Zuordnungen insbesondere die demographischen „Basisvariablen“ Geschlecht und Alter eine differenzierende Berücksichtigung finden. Durch Inbezug-Setzung der jährlichen Suizidzahlen zu den jeweiligen Bevölkerungszahlen wird die Suizidrate ermittelt, die eine jährliche Inzidenzrate pro 100.000 Personen darstellt. Konkret bedeutet dies, dass, wenn etwa in der Steiermark im Verlauf eines Jahres insgesamt 200 Selbsttötungen behördlich registriert wurden (tatsächlich waren es 2019 201 Fälle), die resultierende Suizidrate („SR“) so errechnet wird (im Beispiel wird hier die Bevölkerungszahl z als genau 1,2 Millionen angenommen):

200 / 1.200.000 x 100.000 = 200 / 12 = 16,67

Die so ermittelten Suizidraten werden nachfolgend entweder auf ganze Zahlen oder auf eine Zahl hinter dem Komma gerundet angegeben (z.B. „17“ bzw. „16,7“).2 In der vorliegenden Studie werden vielfach auch Suizidraten für mehrjährige Zeitträume berechnet; diese sind immer als Durchschnittsraten der jährlichen Suizidraten angegeben (d.h. für einen Zehn-Jahres-Zeitraum mit 2000 Suiziden in der Steiermark würde die Rate gleichfalls als „16,7“ ausgewiesen, und nicht etwa – was grundsätzlich genau so richtig wäre – als „167“).

Erwähnt sei, dass die in dieser Form kalkulierten Suizidraten in der Literatur häufig auch als „rohe“ Suizidraten bezeichnet werden, was insofern eine unpassende Begriffswahl ist, als es sich hierbei um die eigentlichen, grundlegenden Suizidraten handelt. In der epidemiologischen Forschung spielen allerdings – je nach konkretem Gebiet mit mehr oder weniger Recht – auch die sogenannten „standardisierten“ Raten eine beträchtliche Rolle; hierunter werden i.d.R. altersstandardisierte Raten („ASR“) verstanden. Im Prozess der „Altersstandardisierung“ werden die tatsächlichen Verhältniswerte im Hinblick auf eine fiktive „Standardpopulation“ hin „angepasst“, was insbesondere dazu dienen kann, Populationen mit sehr unterschiedlichen Alters-Strukturen im Hinblick auf ihre Betroffenheit von einem Phänomen unabhängig von den durch die Altersdifferenzen gegebenen Unterschiede vergleichbar zu machen.

Dies kann oftmals, auch in der Suizidforschung, sehr nützlich sein. Eine ausschließliche Verwendung von ASR hat jedoch den gewichtigen Nachteil, dass die resultierenden Werte für Nicht-Expert*innen zumeist nicht mehr in ihrer konkreten quantitativen Bedeutung fassbar sind. Außerdem lag für den europäischen Bereich lange die Situation vor, dass die von internationalen Behörden etablierte „Europäische Standardbevölkerung“ einem demographischen Modell der 1970er Jahre entstammte, und damit die unter seiner Verwendung kalkulierten „altersstandardisierten Raten“ (welcher Phänomene auch immer) spätestens ab den 1990er Jahren von den tatsächlichen („rohen“) Suizidraten systematisch erheblich nach unten hin abwichen, sodass bei – regelmäßig vorkommender – fälschlicher Interpretation der ASR als „reale Raten“ die betreffenden quantitativen Dimensionen unterschätzt wurden (vgl. Watzka 2008, 29-31). Allerdings wurde diese Problematik mittlerweile durch die Publikation einer revidierten „Europäischen Standardbevölkerung 2013“ (siehe Europäische Kommission 2013) – einstweilen – weitgehend entschärft.

Für die vorliegende Studie wurden zumindest für die grundlegenden Maßzahlen stets sowohl SR als auch ASR kalkuliert und in die Darstellung mit aufgenommen, soweit nicht ohnehin alters- (und geschlechts-) spezifische Suizidraten („asSR“) zum Einsatz kamen, also Maßzahlen, die im Hinblick auf die Suizidhäufigkeit in einem bestimmten Alterssegment (und ggf. einem bestimmten Geschlecht) berechnet wurden. In diesen Fällen behebt („kontrolliert“) die altersspezifische Datenselektion das Problem etwaig differierender Altersstukturen für Vergleiche unterschiedlicher Populationen (z.B. Österreich insgesamt und Steiermark alleine) unmittelbar – zumindest dann, wenn die Altersklassen ausreichend eng – als 5- oder 10-Jahres-Kohorten definiert sind. Auf die spezifischeren methodischen Aspekte der vorliegenden Studie wird gesondert in Kapitel 2 eingegangen.

1.3. Internationale Epidemiologie des Suizids

Im Kontext der hier vorliegenden Studie erscheint es nicht nötig, den inter- und transdisziplinären wissenschaftlichen Forschungsstand zum Phänomen Suizid insgesamt umfassend zu referieren. Einige grundlegende Einführungswerke wurden bereits genannt (für ein umfassendes, rezentes Gesamtmodell individueller Suizidalität vgl. außerdem: Cramer/Kapusta 2017).

Es erscheint aber angebracht, darauf hinzuweisen, dass die österreichische Gesellschaft insgesamt lange eine – im europäischen, aber auch im gloablen Vergleich – sehr hohe Suizidalität aufwies: So galten zwar im 19. Jahrhundert die protestantisch dominierten Länder Europas den meisten einschlägig tätigen Gelehrten als stärker von Suiziden betroffen als die katholischen (Minois 1996; Baumann 2001) – so auch für Emile Durkheim, einen der „Gründerväter“ der modernen Soziologie, der gegen Ende des Jahrhunderts mit „Le suicide“ das lange umfassendste und wirkmächstigste Werk zur Epidemiologie des „Selbstmords“ vorlegte (Durkheim 1897), wie zuvor bereits auch dem damals österreichischen Philosophie-Dozenten (und späteren ersten Präsidenten der Tschechischen Republik) Thomas Masaryk (Masaryk 1881) (vgl. Watzka 2020). Allerdings wiesen schon die vom italienischen Psychiater Enrico Morselli 1881 auf Basis der Daten der jeweiligen amtlichen Statistiken kalkulierten, langjährigen Suizidraten der „civilirten Staaten“ darauf hin, dass „Deutsch-Österreich“ – also die den Großteil auch des heutigen Österreich darstellenden Länder mit dominant deutschsprachiger Einwohnerschaft – im Hinblick auf dieses ‚soziologische Gesetz‘ eine Ausnahme darstellten (Morselli 1881, bes. 44): Diesen zufolge ergaben die berichteten Suizidzahlen in Österreich zwar um 1820 noch, im europäischen Vergleich, sehr niedrige Raten (ca. 3), bis in die 1870er Jahre waren die jährlichen Suizidraten hierzulande aber bereits auf 22 / 100.000 Einwohner*innen angestiegen – und damit auf eine Größenordnung ähnlich der zur selben Zeit in den mittel- und norddeutschen Ländern oder auch für Frankreich berichteten Suizidraten (Preußen: 13; Mecklenburg 17; Oldenburg: 30; Sachsen 31; Frankreich: 15). An diesem Befund würde sich auch nichts ändern, wenn statt der bei Morselli berichteten in rezenteren Studien kalkulierte Zahlen herangezogen werden: Laut Ortmayr schwankte die Suizidrate in Österreich – auf Basis der zeitgenössischen amtlichen Statistiken berechnet – in den Jahren 1873 bis 1879 zwischen 13 und 19 (Ortmayr 1990; vgl. Leidinger 2012, 485-489).

Für die Jahre kurz vor, während und nach dem ersten Weltkrieg berichtete sodann Maurice Halbwachs – ein weiterer prominenter Soziologe und Historiker – in seinem allerdings etwas in Vergessenheit geratenen Werk Les Causes du suicide, gleichfalls auf Basis amtlicher Daten, für Österreich jährliche Suizidraten von 20 bis 24 – womit Österreich, gemeinsam mit der Schweiz, Deutschland und Frankreich in der Spitzengruppe einer internationalen Vergleichstabelle rangierte (Halbwachs 1930, 72). Für die Jahre bis 1930 konstatierte dann schon 1937 der deutsche Psychiater Raphael Weichbrodt in einer gleichfalls – schon aufgrund der politischen „Zeitumstände“ – eher wenig beachtet gebliebenen Monographie, ebenfalls auf Basis amtlicher Daten, dass „nun [1930] an erster Stelle [der internationalen Suizidstatistik] die Nachfolgestaaten von Oesterreich stehen, und zwar Oesterreich mit [einer Suizidrate von] 39,9, Ungarn mit 35, und die Tschechoslowakei mit 30,1“. (Weichbrodt 1937, 101).3

Hieran wird sich in den Folgejahren kaum etwas geändert haben, die Zeit der ‚großen Depression‘, des Ständestaates und des Nationalsozialismus brachte jedenfalls in Österreich davor und danach bis dato nie wieder erreichte Häufigkeiten von Selbsttötungen hervor.4

Bereits ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs sanken die Suizidfrequenzen zwar drastisch ab und die amtlich registrierten, jährlichen Suizidraten blieben dann die gesamte Zeitspanne der 1950er bis 1970er Jahre hindurch im Bereich zwischen 20 und 25, dennoch zählte Österreich damit weiterhin im internationalen Vergleich zu den Hochrisiko-Ländern für Suizid – freilich unter weitgehender Ausblendung des osteuropäischen Raumes, für den aufgrund der politischen Lage keine verlässlichen Daten zur Häufigkeit von Selbsttötungen vorlagen. Eindrucksvoll wird diese bedrückende „Spitzenposition“ selbst noch in einer Graphik von Oliver Bieri sichtbar, welche für die gesamte zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts kalkulierte Mittelwerte der amtlichen Suizidraten von 25 ausgewählten europäischen bzw. ‚westlichen‘ Staaten vergleichend darstellt. Die österreichische Gesellschaft nimmt hier, gemeinsam mit Finnland, mit einer SR von ca. 24 den zweitschlechtesten Rang nach Ungarn ein (Bieri 2005, 124).

Allerdings, dies ist relativierend hinzufügen, ändert sich das betreffende Bild doch recht deutlich, wenn in die internationalen Vergleichsstatistiken auch mittelost- und osteuropäische Staaten in einem größeren Umfang mit einbezogen werden, was seit dem Ende der „staatssozialistischen“ Diktaturen ebendort um 1990 möglich wurde. Seither weisen insbesondere die von der WHO laufend auf Basis der Berichte nationaler Gesundheitsbehörden global aggregierten internationalen Suizid-Statistiken die Russische Föderation, Litauen, Lettland, Estland, Kasachstan, Weißrussland, Ukraine und Ungarn als diejenigen Staaten aus, deren amtlich berichtete Suizidhäufigkeiten mit jährlichen ASR zwischen 30 und 45 regelmäßig weit über denen aller anderen Länder Europas liegen, und damit auch weit über den für Österreich im Zeitraum ab 1990 ermittelten, (altersstandardisierten) Suizidraten, deren Maximum – für 1990 – bei knapp unter 20 lag (vgl. bes. Ritchie/Roser/Ortiz-Opsina 2021).

Auch in den ersten beiden Dekaden des 21. Jahrhunderts lag die jährliche Suizidfrequenz in Österreich aber im europäischen Vergleich meist auf einem der höheren Ränge, immerhin aber in ähnlicher Höhe wie etliche andere mittel- und ostmitteleuropäische Länder und weiterhin erheblich unter den für das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zu beobachtenden Zahlen (vgl. Gerngroß 2020b, 21).

Die Ursachen hierfür sind zweifellos komplex, und auch nicht Thema der vorliegenden Studie.5 Es sei hier lediglich bemerkt, dass die eben skizzierte, im langfristigen historischen Verlauf im internationalen Vergleich besonders hohe Betroffenheit Österreichs von letaler Suizidalität einerseits durchaus zu denken gibt, was mögliche spezifische Ursachen angeht6 – und andererseits hierzulande doch wohl Anlaß zu besonders intensivem, staatlichem wie gesellschaftlichem Engagement für die Ziele der Suizidprävention sein sollte.7

1 Der erste Teil deses Abschnitts ist nahezu textident entnommen aus: Watzka, 2015, 19. Aktualisiert und um einige Angaben erweitert wurden die Literaturhinweise.

2 So wird u.a. dem Umstand Rechnung getragen, dass eine völlig exakte Ermittlung der betreffenden ‚realen‘ Werte nicht möglich ist; eine Mehrzahl von Stellen hinter dem Komma verstellt häufig nur die klare Sichtbarkeit von Relationen und täuscht allenfalls eine Exaktheit vor, die bei sozialepidemiologischen Erhebungen nicht erreichbar ist.

3 Der heute auch in der Suizidfgorschung weitgehend vergessene Autor wurde wenige Jahre später als „Nicht-Arier“ im KZ Mauthausen bzw. einem seiner Nebenlager ermordet

4 Vgl. Ortmayr 1990; Watzka 2008a; Leidinger 2012, bes. 485-489. Die bis dahin höchste ermittelte Rate von 44 für 1932 ist als so reliabel und valide zu betrachten, wie die amtlichen Daten für andere Jahre; die gleich hoch angegebene amtliche Rate von 1938 ist mit stärkeren Unsicherheiten behaftet, da es plausibel scheint, dass sowohl „Umklassifizierungen“ von Morden in Suizide durch die neuen „Machthaber“, als auch Verschleierungen von tatsächlichen Suiziden als natürliche Todesfälle in diesem Jahr des „Anschlusses“ Österreichs an NS-Deutschland in größerer Zahl durchgeführt wurden. Erst recht gilt das, worauf schon Leidinger hinweist (Leidinger 2012, 262-264), für die offizielle Suizidrate für das Jahr 1945, die mit 66 ausgesprochen hoch ausfiel. Auch hier ist schwer abzuschätzen, in welchem Ausmaß Verschleierungshandlungen – vor allem im Rahmen der Todesursachenfeststellungen vor Ort – eine Rolle spielten – und in welche Richtung sich dies in der amtlichen Statistik verzerrend ausgewirkt haben könnte (Mancher Nazi-Funktionär lebte bekanntlich nach seinem „Suizid“ unter falschem Namen weiter, andere vermeintliche „Selbstmörder” waren in den Wirren des Untergangs zweifellos Gewalttaten zum Opfer gefallen; umgekehrt war es aber in einer solchen Lage zweifellos auch einfacher als sonst, tatsächliche Selbsttötungen zu vertuschen, wenn dies etwa der betroffenen Familie oder Gemeinde ein (z.B. religiös motiviertes) Anliegen war. Vgl. zum Thema der Suizidalität in Österreich 1938-45: Sonneck/Hirnsperger/Mundschutz 2012.

5 Hinzuweisen ist auf die immer noch nachwirkenden, massiven Traumatisierungen der osteuropäischen Bevölkerung durch die dort besonders intensive Betroffenheit durch Massenmorde und Terror sowohl durch die NS-Besatzer als auch durch den stalinistischen Terror während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Vgl. bes. Snyder 2013.

6 Vgl. die Diskussion um die „österreichische Seele“ bzw. einen spezifischen „nationalen Habitus“ der Österreicher*innen und dessen ebenso depressive wie aggressiv-autoaggressive Komponenten: Heer 2001; Ringel 1984; Ringel 2005; Johnston 2009. Zu den für die Genese des „Österreichertums“ und seiner spezifischen, durchaus problematischen Mentalität besonders wichtigen Milieus des katholischen Klerus, des Militärs und des Staatsbeamtentums vgl. Bucher 2010, Kuzmics/Haring 2013, Heindl 2013; zum weiteren mentalitätshistorischen Kontext auch, was den klerikalen Einfluss angeht: Moser 1976, Delumeau 1989, Delumeau 1990, Drewermann 1989, Dinzelbacher 1996, Zwingmann 2017, Watzka 2021, Foucault 1983-2019. Zum neuzeitlichen Disziplinierungs-, Rationalisierungs- und Zivilisierungsprozess und seinen mentalen ‘Schattenseiten’ bes.: Elias 1939, Weber 1919, Weber 1922, Foucault 1969, Foucault 1976, Kuzmics 1989, Hillebrandt 1997, Radkau 1998, Ehrenberg 2004, Ehrenberg 2011, Illouz 2009, Rathmayr 2011; sowie, mit spezifischem Bezug zum Thema des Suizids: Bille-Brahe 2002, Watzka 2008a, Baudelot/Establet 2008, Feldmann 2010, Marsh 2010, Albrecht 2012, Leidinger 2012, Macho 2017, Case/Deaton 2020.

7 Auf eine Einführung in den Forschungsstand zur (Sozial-)Epidemiologie des Suizids überhaupt wird an dieser Stelle verzichtet (Vgl. dazu: Watzka 2015, 21-30). Wenn in den Ergebnisdarstellungen zu sozialen Bedingungsvariablen von Suizidalität nachfolgend vorrangig frühere Studien des Verfassers selbst zitiert werden, dann deswegen, weil die Sozialepidemiologie des Suizids in Österreich von anderen Forscher*innen bislang kaum bearbeitet wurde.

2.Konzept, Methode und Durchführung

2.1. Studiendesign und Datenstruktur

Die vorliegende Studie ist die nunmehr dritte vom Verfasser zum Thema der letalen Suizidalität in der Steiermark im öffentlichen Auftrag durchgeführte, und setzt die bisher für die Zeiträume 1995-2005 und 2005 bis 2009 durchgeführten Untersuchungen (Watzka 2008; Watzka 2015) nunmehr für den Zeitraum 2010 bis 2019 fort. Hierbei werden auch die bisherigen Ergebnisse systematisch in die Analysen einbezogen, wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit v.a. die Periode 2000-2009 herangezogen wird, die als erste Dekade (D1) des 21. Jahrhunderts der nun im Zentrum der Untersuchung stehenden zweiten Dekade (D2) gegenübergestellt wird. In räumlicher Hinsicht bezieht sich die Studie, wie schon ihre Vorgängerinnen, teils auf die Steiermark allein, teils, ebenfalls zu Vergleichszwecken, auch auf andere Bundesländer bzw. Österreich insgesamt.

Auch im Hinblick auf Methodik, Studiendesign und Datengrundlagen wird hier an die vorangegangenen Studien angeschlossen, allerdings mit gewissen Modifikationen: Wie bisher gliedert sich die Untersuchung, was die Ebene der Untersuchungseinheiten angeht, in zwei Teile, und es werden, je nach Verfügbarkeit der entsprechenden Daten, einerseits – selbstredend anonymisierte – Individualdaten analysiert, andererseits, wo solche nicht zugänglich waren, aggregierte Daten auf der Ebene politischer Bezirke.

Hierbei werden in der amtlichen Todesursachenstatistik enthaltene „demographische Basisvariablen“, namentlich Geschlecht, Alter, Familienstand, Geburtsland, Staatsbürgerschaft und Wohnort genutzt, um für die im Erhebungszeitraum durch Suizid Verstorbenen durch Inbezugsetzung zu den jeweiligen Zahlen der betreffenden Merkmalsträger in der Gesamtbevölkerung spezifische Suizidraten und relative Risiken zu berechnen. Die dazu nötigen Individualdaten wurden von der Landesstatistik Steiermark bereitgestellt und beziehen sich ausschließlich auf das Bundesland Steiermark, sodass auch die in der Studie ermittelten Ergebnisse unmittelbar nur für die Steiermark Gültigkeit haben. Für diese Studienteile handelt es sich, was das „epidemiologische Studiendesign“ angeht, um eine Kohortenstudie, da hier die Suizidraten als Inzidenzraten von hinsichtlich bestimmter (in diesem Fall primär psychosozialer) Merkmale „exponierten“ Bevölkerungsteilen den Inzidenzraten jeweils nicht-exponierter Bevölkerungsteile gegenübergestellt werden (vgl. Gordis 2001; Bonita/Beaglehole/Kjellström 2008).

Da die vorliegende Untersuchung, basierend auf den bisherigen Erfahrungen, bereits bei Abschluss der vorangegangenen Studie geplant wurde und die Datenerhebung laufend – und zwar in diesem Fall als amtliche Datenerfassung im Rahmen der öffentlichen Statistik – erfolgte, kann die Untersuchung zudem, jedenfalls für den nun im Zentrum des Interesses stehenden Beobachtungszeitraum 2010-2019 durchaus als „prospektive Kohortenstudie“ verstanden werden.

Dem Zweck der Erhellung der Ursachen der innerhalb Österreichs, aber auch innerhalb der Steiermark regional teils sehr unterschiedlich hohen Suizidraten dienen sodann aber auch die schon erwähnten Analysen auf Aggregatdaten-Ebene, bei welchen insbesondere sozialstrukturelle Variable wie Haushaltsgröße, Wohnfläche, Bildungsgrad, Erwerbstätigkeit und Berufszweig, Einkommenshöhe einerseits, sowie Variablen zur psychosozialen Versorgung andererseits in ihren Zusammenhängen mit der letalen Suizidalität untersucht wurden. Um diesbezüglich keine Misverständisse aufkommen zu lassen, sei hier betont, dass es selbstredend aus methodologischer Sicht der „Idealfall“ wäre, auch zu diesen Aspekten Daten auf der mikrosozialen Ebene, möglichst Individualdaten, nutzen zu können. Jedoch liegen für die genannten Merkmale solche Daten im Rahmen der Todesursachenstatistik nicht vor, und lassen sich auch auf andere Weise nicht mit einem vertretbaren Aufwand und ausreichender Vollständigkeit studienspezifisch erheben, sodass hierdurch eine Aggregatdatenanalyse ersetzt werden könnte.

Nur für einen Teil der genannten Parameter wären grundsätzlich entsprechende Informationen eruierbar, wie dies in den beiden vorangegangenen Studien zum Thema auch mit Hilfe von polizeilichen Akten und Daten der steirischen Sozialversicherungsträger realisiert wurde – mit, je nach Merkmal und Erhebungsperiode, unterschiedlichen Erfolgen (vgl. Watzka 2008, Watzka 2015). Vor allem aus pragmatischen Gründen – dieser Erhebungsteil erwies sich in der Vergangenheit als der bei weitem langwierigste, zeitaufwendigste und damit auch kostspieligste – wurde daher für diese Folgestudie von vornherein auf einen solchen Untersuchungsteil verzichtet; jedoch werden einerseits zentrale und reliable Ergebnisse aus der Pilotstudie, welche sich auf nun nicht mehr auf Individualdatenbasis untersuchte Aspekte beziehen, wie soziale Statuszugehhörigkeit der Suizidenten im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, hier nochmals zusammenfassend wiedergegeben, in der Überzeugung, dass die betreffenden Befunde, obwohl nicht mehr völlig aktuell, ihren Grundaussagen nach immer noch Gültigkeit haben. (Selbstverständlich wird jeweils auf den hier früheren Beobachtungszeitraum hingewiesen).

Zum anderen wurde nunmehr, was die Aggregatdatenanalyse selbst betrifft, hier ein zum Teil neuer Weg eingeschlagen, der möglich wurde, weil nun selbst für das – glücklicherweise – statistisch gesehen doch relativ seltene Phänomen des vollendeten Suizids aufgrund einer mittlerweile sehr ausgedehnten Untersuchungsdauer auch für die vergleichweise kleinen Untersuchungseinheiten der politischen Bezirke ausreichend hohe Fallzahlen vorliegen, welche über bloße Korrelationsberechnungen im Querschnittsdesign auch die Analyse zeitlicher Abfolgen erlauben – und damit einen Schritt hin zur methodologischen Rechtfertigung der Annahme auch von Kausalbeziehungen zwischen den untersuchten unabhängigen Variablen und den jeweiligen Suizidraten als zu erklärender, abhängiger Variable. Allerdings erscheinen für solche Analysen – die im methodologischen Sinn als „natürliche-Experimente“ gelten können – der vergleichsweise geringen jährlichen Inzidenzen auf Bezirksebene wegen, und der damit verbundenen starken zeitlichen Schwankungen, Untersuchungen der jährlichen Suizidzahlen wenig sinnvoll, weil kaum reliabel (vgl. zu methodologischen Grundfragen der quantitativen Analyse Döring/Bortz 2016; Bortz/Schuster 2010, Bühner/Ziegler 2009).

Aus diesem Grund wurden für den Aggregatdaten-Analyseteil der vorliegenden Studie zwei längerfristige Erhebungszeiträume des Suizidgeschehens im Umfang jeweils eines Jahrzehnts festgelegt, nämlich die beiden Dekaden 2000-2009 (D1) und 2010-2019 (D2), und die hierfür erhaltenen, bezirksweisen Inzidenzen in Relation zu jeweils am Beginn der Dekade erhobenen Daten für die Ausprägungen der potentiell erklärenden Variablen gesetzt. Es wurden demnach die Daten der unabhängigen Variablen für die Jahre 2000 bzw. 2010 herangezogen, respektive, wo diese nicht verfügbar waren, als „proxy“ Daten der Jahre 2001 bzw. 2009 oder 2011. Dieses Vorgehen erscheint insofern gerechtfertigt und mit geringen resultierenden Unsicherheiten verbunden, als es sich bei den einbezogenen Erklärungsvariablen durchwegs um strukturbezogene Daten handelt, die über mehrjährige Zeiträume hinweg nur geringe Varianzen aufweisen. Erst dies lässt ja auch ihre Heranziehung für ein Erklärungsmodell von mehrjährigen Durchschnittsraten der Suizidalität inhaltlich sinnvoll erscheinen: Durch entsprechenden Wandel in den Strukturbedingungen verursachte Veränderungen im Suizidgeschehen werden, so jedenfalls die Überzeugung des Verfassers, allenfalls im Laufe mehrerer Jahre dann auch in den Suizidraten sichtbar; daher sollten sie am ehesten bei Gegenüberstellung von mehrjährigen Beobachtungszeiträumen erkennbar werden. Der diesbezügliche Auswertungsplan stellt sich hierbei als mehrfaktorielle Varianzanalyse mit (einmaliger) Messwiederholung respektive als Vergleich multivariater Regressionsanalysen für zwei Erhebungszeiträume dar.

2.2. Datenquellen

Wie schon erwähnt bildet die amtliche Statistik für die vorliegende Studie – von Rückgriffen auf einige Resultate der Auswertung anderer Datenquellen in den Vorgängerstudien abgesehen – die ausschließliche Quelle der Analysen auf der Ebene von (anonymen) Individualdaten; hierfür wurde dankenswerterweise von der Landesstatistik Steiermark ein Datensatz zur Verfügung gestellt, der alle behördlich (standesamtlich) registrierten (und u.a. an die Statistik Austria gemeldeten) Todesfälle von Personen mit Wohnort in der Steiermark im Zeitraum von Anfang 2010 bis Ende 2019 umfasst. Dieser wird im Folgenden bei Quellenangaben abgekürzt als „TUST ST 2010-2019“ bezeichnet, bzw. soweit die Resultate der früheren Auswertungen von gleichfalls von der Landesstatistik Steiermark bezogenen Daten der Jahre 2000-2009 mit einflossen, als „TUST ST 2000-2019“. Für den Vergleich der hieraus ermittelbaren soziodemographischen Lagen der Suizidenten mit jener der steirischen Gesamt-bevölkerung wurden Daten der allgemeinen (ebenso amtlichen) Bevölkerungsstatistik von der Statistik Austria bezogen („BEVST ST 2000-2019“), sowie, punktuell, auch online verfügbare Statistiken zu den Mitgliederzahlen von Religionsgemeinschaften innerhalb des Bundeslandes. (Siehe Quellenverzeichnis: Katholische Kirche 2021; Evangelische Kirche 2021; Statista 2021; Jehovas Zeugen 2021).

Für die Aggregatdaten-Analysen wurden analoge Bevölkerungsstatistiken der Statistik Austria für ganz Österreich („BEVST Ö 2000-2019“ bzw. für einige Auswertungen „BEVST Ö 1970–2019“) sowie die – ebenfalls über die Statistik Austria zugänglichen – bezirksweise aggregierten Daten der gesamt-österreichischen Todesursachenstatistik („TUST Ö 2000-2019“ bzw. „TUST Ö 1970-2019“) verwendet, weiters Informationen der Flächen-, Verwaltungs-, Sozial-, Wirtschafts-, Bildungs- und Gesundheits-Statistik auf Bundesland- und Bezirksebene, welche über das Online-Portal „Statcube“ der Statistik Austria (teils kostenfrei, teils entgeltlich) abrufbar sind (zitiert als: „STATcube 2021“). Darüber hinaus wurden regionalspezifische Daten der Ärztestatistik der Österreichischen Ärztekammer genutzt (AEST ÖAK 2001-2019) sowie die Psychotherapeut*innen-Statistik der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) auf Basis der Eintragungen des Psychotherapeut*innen-Registers des Gesundheitsministeriums für die Jahre 2000 bis 2019 (PTST GÖG 2000-2019).

Für den Untersuchungsteil, welcher sich in evaluativer Perspektive mit dem Einfluss der seit 2011 spezifisch in der Steiermark gesetzten Suizidpräventions-Maßnahmen im Rahmen von „GO-ON“ auseinandersetzt, wurden zudem auch Informationen und Daten der Tätigkeits- und Jahresberichte von „GO-ON“, sowie Daten der Steirischen Psychiatrieberichte des Gesundheitsfonds Steiermark verwendet (JB GO-ON 2011-2020, Krainz 2016-2018; Wasner et al. 2021). Allen genannten Institutionen und ihren mit der Datenbereitstellung für die vorliegende Studie befassten Vertreter*innen sei hier nochmals ganz herzlich gedankt!

2.3. Untersuchungseinheiten

Was die Frage der Untersuchungseinheiten angeht, so wurde schon darauf hingewiesen, dass diese zum einen, für die mikrosozialen Teile, mit den in der Steiermark lebenden Personen selbst gegeben sind (Individualdaten), zum anderen, für die österreichweiten Aggregatdaten-Analysen, grundsätzlich in Form der Bezirke sowie der Bundesländer festgelegt wurden.

Die quantitativen Analysen erfolgen dabei, was die räumliche Aggregation der Informationen betrifft, je nach Eignung der gegebenen Datenstrukturen und spezifischer Fragestellung, entweder auf Länder- und Bezirksebene oder ausschließlich auf der Bundesländer-Ebene. Letzteres gilt v.a. für die Aspekte Familienstand, Geburtsland, Staatsbürgerschaft, Religionszugehörigkeit und Sozialer Status: Diesbezüglich sind einerseits die Fallzahlen zumindest für einen Teil der relevanten Merkmalsausprägungen zu klein, um eine feingliedrigere Analyse auf Bezirksebene in reliabler Form durchführbar erscheinen zu lassen; andererseits wären hiervon teils auch wenig zusätzliche Aufschlüsse zu erwarten.

Dagegen lassen sich für die soziodemographischen Basisvariablen Geschlecht und Alter sehr wohl aufschlussreiche Analysen auf der Ebene der politischen Bezirke durchführen – einerseits einmal auf deskriptiver Ebene, indem die regional ja durchaus unterschiedlichen Suizidhäufigkeiten nicht nur insgesamt, sondern auch in ihren geschlechter- und altersspezifischen Ausprägungen je Bezirk untersucht werden; andererseits durch ihre Berücksichtigung auch in den Modellen zur Erklärung der regionalen Differenzen in den regionalen Suizidraten. Letztere sind, wegen der bekanntermaßen hohen Varianz auch im mikroregionalen Bereich, an sich, was Österreich betrifft, auf der Ebene der politischen Bezirke am besten untersuchbar: Die Bundesländer-Werte als solche werden zwar ebenfalls präsentiert und, schon zu Orientierungszwecken, vergleichend gegenübergestellt, für das Ziel der Eruierung regionalspezifischer Unterschiede in den Suizid-Gefährdungslagen und ihrer Erklärung im Hinblick auf ökologische und sozialstrukturelle Einflussfaktoren ist diese Ebene allein aber ungeeignet (vgl. Watzka 2008, Watzka 2015).

Demgegenüber wäre eine noch „feingliedrigere“ Untersuchungsebene, als sie die Bezirke darstellen, grundsätzlich durchaus wünschenswert – und in Form der Gemeinden auch vorhanden –, jedoch fehlt auf dieser Ebene ein erheblicher Teil der Daten für die als Erklärungsvariable herangezogenen Parameter; außerdem würde sich für eine solche Untersuchung die methodische Problematik der wechselseitigen Abhängigkeit der Untersuchungseinheiten in noch viel schärferem Maße stellen, als sie für die Bezirksebene ohnehin auch gegeben ist. Allerdings wäre für künftige Studien, ausreichend zeitliche und finanzielle Ressourcen sowie die Möglichkeit, die nötigen Daten ausreichend differenziert zu erheben, vorausgesetzt, eine solche Einbeziehung der Gemeindeebene in eine Mehrebenen-Analyse zweifellos heuristisch sehr attraktiv.

Für die nun vorliegende Studie wurde für den Bereich der explanativ orientierten Analysen so aber die Ebene der Bezirke beibehalten; jedoch wurden, um die inhaltliche Aussagekraft der betreffenden Berechnungen im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorgängerstudien möglichst weiter zu steigern, Adaptierungen in der Datenauswertung vorgenommen:

Die konkrete Gliederung der räumlichen Untersuchungseinheiten auf Bezirksebene wurde einer Revision unterzogen: Bei den Vorgängerstudien war die amtliche Klassifikation der politischen Bezirke Österreichs – jedoch ohne die Wiener Stadtbezirke, d.h. Wien wurde als eine Einheit aufgefasst – „eins zu eins“ als Gliederung der Analyseeinheiten übernommen worden. Dies bedeutete für die Vorgängerstudien zu den Untersuchungszeiträumen von 1995 bis 2009 jeweils eine Gesamtzahl von 99 Untersuchungseinheiten (98 politische Bezirke plus Wien). In der Zwischenzeit, ab 2012, kam es jedoch in Österreich – und dabei in besonderem Maße in der Steiermark – zur Zusammenlegung mehrerer bislang bestehender Bezirke durch die zuständigen Landesbehörden, wobei die neuen Klassifikationen in der Folge auch rasch in der amtlichen Statistik Anwendung fanden. Daher bestand hier die Notwendigkeit einer Anpassung der Untersuchungseinheiten auch für die vorliegende Studie.

Dies geschah zum einen durch Übernahme der neuen Bezirksklassifikationen, d.h. insbesondere durch Ersetzung der bisherigen Erhebungs- und Analyseeinheiten Bez. Judenburg und Knittelfeld (Gebiets-Kennzahlen der Statistik Austria: 608 bzw. 609) durch den diese beiden Bezirke zusammenfassenden Bezirk „Murtal“ (620)8; der beiden Bezirke „Bruck an der Mur“ (602) und „Mürzzuschlag“ (613) durch die neue Einheit „Bruck-Mürzzuschlag“ (621) respektive von „Hartberg“ (607) und „Fürstenfeld“ (605) durch „Hartberg-Fürstenfeld“ (622), und „Feldbach“ (604) sowie „Radkersburg“ (615) durch „Südoststeiermark“ (623).

Die betreffenden Bezirkszusammenlegungen in der Steiermark wurden 2012 („Murtal“) bzw. 2013 (die übrigen) amtlich wirksam; für die vorliegende Studie mussten freilich, um die Kalkulation von mehrjährigen Durchschnittswerten möglich zu machen, auch die Daten der Vorjahre an die neue Klassifikation angepasst werden, und zwar, wegen der gewünschten Analysen der Veränderungen im Vergleich der beiden Dekaden 2000-2009 und 2010-2019, zurück bis einschließlich in das Jahr 2000. Im Fall der steirischen Bezirkszusammenlegungen war dies relativ unproblematisch und unaufwendig, da es sich ja ‚nur‘ um die Zusammenführung jeweils zweier vorhandener Bezirksdatenreihen, gewichtet mit den jeweiligen Einwohnerzahlen, zu je einer neuen Datenreihe handelte.9

Im Gegensatz dazu erwies sich die notwendige Berücksichtigung der Veränderung der Bezirksklassifikation in Niederösterreich aufgrund der Auflösung des Bezirkes Wien Umgebung („WU“, 324) im Jahr 2017 in der Datenstruktur als relativ anspruchsvoll, da hierzu – in Ermangelung von Daten sowohl zu den Suiziden wie zu den unabhängigen Variablen auf Gemeindeebene – die vorhandenen Bezirksdaten durch Zuweisung geschätzter Anteile entsprechend den jeweiligen Bevölkerungsanteilen der diesen Bezirk bildenden Gemeinden an diejenigen Bezirke, denen sie zugegliedert wurden, adaptiert werden mussten. Dies betrifft die Bezirke Bruck an der Leitha (307), Korneuburg (312), St. Pölten-Land (319) und Tulln (321). Hierbei wurden die Einwohnerzahlen gemäß Registerzählung 2011 als Berechnungsgrundlage herangezogen. Inhaltlich erscheint übrigens aber gerade die Aufteilung des Bezirks „WU“ auf seine jeweiligen Nachbarbezirke für statistische Analysen durchaus vorteilhaft, handelte es sich doch um einen sehr hetreogenen Bezirk, bestehend aus drei verschiedenen, geographisch unverbundenen Teilen.10

Da nun die betreffenden Adaptierungen ohnehin eine Veränderung in der Gesamtheit der Erhebungseinheiten bedeuteten, wurde diese Gelegenheit genutzt, um zudem die bestehende Klassifikation nochmals grundsätzlich zu „hinterfragen“ – und zwar dahingehend, ob nicht von den bestehenden politischen Bezirken manche, als zwar formal-administrativ den anderen politischen Bezirken gleichgestellt, aufgrund ihrer geringen Einwohner*innenzahl für statistische Analysen wie die hier geplanten, ungeeignete Untersuchungseinheiten darstellen, weil in ihnen sich „zufällige“ Fluktuationen im Zeitverlauf mathematisch besonders stark niederschlagen, was bei „Gleichbehandlung“ mit weit größeren Bezirken zu übermäßigen Verzerrungen in den ermittelten Zusammenhangsmaßen führen könnte:

Im Durchschnitt hatte ein österreichischer Bezirk in den letzten beiden Jahrzehnten (Wien als Ausnahmefall mit inzwischen fast 2 Mio. Einwohner*innen hier unberücksichtigt) zwischen 70.000 und 80.000 Bewohner*innen, wobei österreichweit nur drei Landeshauptstadt- bzw. Umgebungs-Bezirke Zahlen über 160.000 aufwiesen (Graz; Linz; Innsbruck-Land); in die andere Richtung sind auch Bezirke mit weniger als 20.000 Einwohner*innen mit insgesamt nur fünf ziemlich selten (Hermagor, Jennersdorf, Eisenstadt, Waidhofen a.d. Ybbs, Rust); diese wiederum wiesen fast durchwegs immerhin Bevölkerungssummen von mehr als 10.000 auf; einziger deutlicher „Ausreißer“ nach unten hin ist die Freistadt Rust im Burgenland, die v.a. aus historischen Gründen weiterhin den Status eines eigenen Bezirkes innehat; dieser „Bezirk“ kann in seiner sozialstrukturellen Stellung aufgrund der weitaus geringeren Bevölkerungszahl aber nicht mit anderen Bezirken gleichgesetzt werden. Aufgrund dieser Überlegungen wurden für die hier vorgelegten Analysen die Daten für Rust (Gebietskennzahl: 102), sowohl was die Suizidzahlen selbst angeht, als auch hinsichtlich der unabhängigen Variablen, mit jenes des Bezirks Eisenstadt-Umgebung (103) zu einer Untersuchungseinheit (mit dem Namen „Eisenstadt-Umg. mit Rust“) zusammengefasst, sodass schließlich für den vorliegenden Zweck eine Summe von 93 „Bezirkseinheiten“ resultierte. (Erwähnt sei, dass der Bezirk Feldkirchen, entsprechend der üblicheren Vorgangsweise selbst in den Publikationen der Statistik Austria, unmittelbar hinter den Bezirken Klagenfurt-Stadt und Villach-Stadt gereiht wird, obwohl seine Bezirkskennzahl „210“ lautet. Die neu geschaffenenen steirischen Bezirke wiederum sind in den Tabellen entsprechend der alphabetischen Reihung gemäß neuen Bezirksbezeichnungen eingefügt.)

Abschließend sei hier noch angemerkt, dass punktuell, und zwar bei der Behandlung der Frage nach dem Einfluß der Wohnortgröße auf die Suizidalität, auch Suizidraten auf Gemeinde-Ebene in die Untersuchung einbezogen wurden. In diesem Punkt fand wieder eine Beschränkung auf die Steiermark als Analyseraum statt, da auf die betreffenden Informationen in anonymisierten Individualdatensätzen zurückgegriffen werden musste.

2.4. Variable für die Analysen auf Bundesland-Ebene

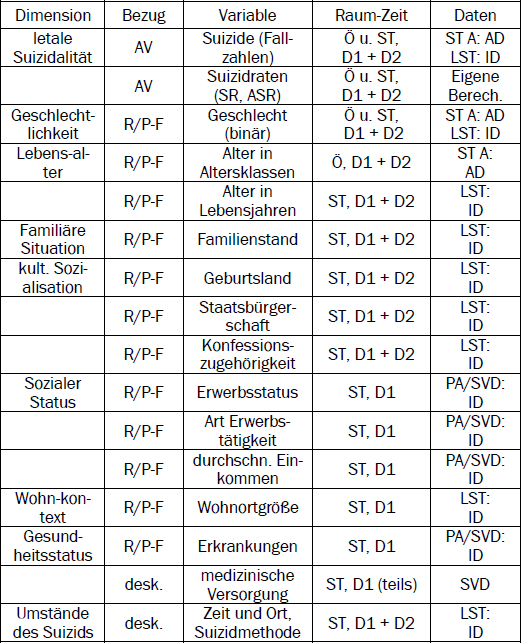

An dieser Stelle sei eine tabellarische Übersicht über alle in die Untersuchungen auf Bundesland-Ebene einbezogenen Analysevariablen – samt den inhaltlich-phänomenalen Dimensionen, auf welche sie verweisen – gegeben, wobei jeweils angegeben wird, ob hier Daten für ganz Österreich oder ausschließlich für die Steiermark bearbeitet werden konnten, und welche Erkenntnisziele mit den jeweiligen Berechnungen verbunden waren (Zu erklärendes Phänomen: AV; Erklärungfaktoren bzw. Risiko-/Protektivfaktor: R/P-F; rein deskriptive Verwendung: „desk“.). Die Tabelle gibt außerdem die Untersuchungsräume und -perioden an, sowie die Datenquellen (ST A: Statistik Austria; LST: Landesstatistik Steiermark; PA: Polizeiakten; SVD: Sozialversicherungsdaten) und Datenstrukturen (Aggregatdaten: AD; Individualdaten [anonymisiert]: ID).

Tab. 2: Variable für die Analysen auf Bundesland-Ebene

Angemerkt sei auch, dass die Auswertungen in diesem Bereich, abgesehen von der grundlegenden Ermittlung der Suizidraten selbst, für welche auch zeitliche Trends errechnet werden, sich vornehmlich auf die Dekade 2010-19 als eine gesamte Untersuchungsperiode beziehen, respektive, wo dies nicht möglich war, auf das Jahrzehnt davor. Insoweit es die Datenlage erlaubte, insbesondere für die basalen Parameter der Geschlechts- und Alterszugehörigkeiten, wurden zudem Ergebnisse für beide Dekaden vergleichend gegenübergestellt.

2.5. Variablen für die Analysen auf Bezirksebene

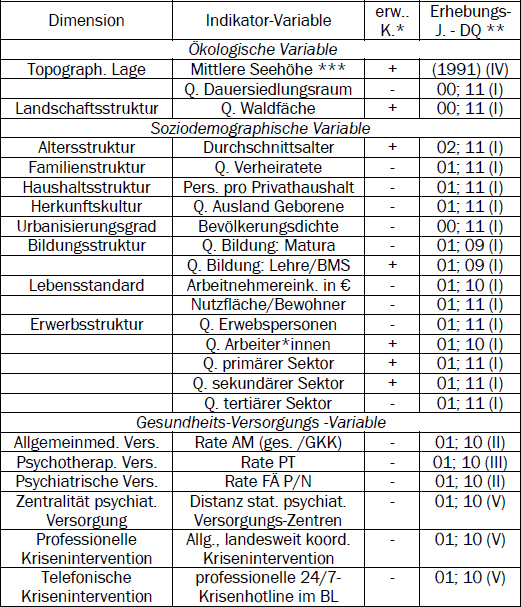

Hinsichtlich des Einbezugs potentieller Erklärungsvariablen in die quantativen Analysen der Suizidraten auf Bezirksebene konnten bzw. mussten mehrere Aspekte berücksichtigt werden: Zum einen lagen nun schon weitreichende Erkenntnisse aus den beiden Vorgängerstudien vor (Watzka 2008; Watzka 2015), speziell was die Eignung unterschiedlicher Indikatoren zur Messung inhaltlich ähnlich gelagerter oder identer Aspekte der gesellschaftlichen Strukturbildung in Österreich angeht (zur Sozialstrukturanalyse in Österreich vgl. Haller 2008, Reiterer 2003). Außerdem wurden einzelne Dimensionen, bei denen sich in den Vorgängerstudien allzu geringe Zusammenhänge mit der Suizidrate gezeigt hatten, ganz exkludiert. Andere Variable hätten zwar aus inhaltlicher Sicht weiter Eingang in die Berechnungen finden sollen, mussten aber aufgrund der für Österreich insgesamt schlechten Datenlage bei den österreichweiten Analysen unberücksichtigt bleiben. Dies betrifft insbesondere den Grad der Versorgung mit psychosozialen Angeboten im extramuralen Bereich, da dieser Sektor in Österreich weiterhin höchst disparat, kleinräumig und „unübersichtlich“ organisiert ist. Insofern stellte sich die Menge der in die Berechnungen einzuschließenden Variablen von vornherein etwas begrenzter dar, als insbesondere in der Pilotstudie (vgl. Watzka 2008, bes. 88-89). Umgekehrt wurde aber auch danach getrachtet, weitere potentielle Erklärungsvariable hinzuzufügen, insoweit sich durch den zwischenzeitlich erweiterten Forschungsstand und/oder neue Datengrundlagen hierzu Veranlassungen und Möglichkeiten ergaben. Dies betrifft insbesondere die Dimension der topographischen Lage, welche offensichtlich bei der Genese der regionalen Differenzen der Suizidraten in Österreich eine Rolle spielt oder mindestens mit diesen korreliert:

Tab. 3: Variable für die österreichweite Analyse auf Bezirks-Ebene

* Erwartete Richtung des Zusammenhangs. „+“ steht für eine erwartete positive, „-” für eine erwartete negative Korrelation mit der Suizidrate auf Bezirksebene.

** I = STAT Cube 2021. II = AEST ÖAK 2001-2019. III = PTST GÖG 2000-2019. IV = Breiling/Charamza/Skage 1997, p. 56. V = Eigene Direkterhebung

*** Es handelt sich um mit den Einwohnerzahlen der VZ 1991 auf Gemeindebene gewichtete Summen der amtlich ermittelten Seehöhen der jeweiligen Gemeindezentren, aggregiert zu Bezirksdurchschnitten. Zu beachten ist, dass die Autoren Statutarstädte und ihre jeweiligen Umgebungsbezirke jeweils als eine Einheit behandelt haben, was für den vorliegenden Zweck unproblematisch ist.

Bisher wurde hierfür v.a. der Anteil des Dauersiedlungsraumes pro Bezirk als Indikator herangezogen, in Ermangelung besserer Alternativen. In der Zwischenzeit wurden aber u.a. Publikationen zugänglich, welche im Rahmen geostatistscher Analysen durchschnittliche Höhenlagen pro Bezirk berechnet haben – und zwar, und dies erschien aus inhaltlichen Gründen unerlässlich für eine Verwendbarkeit im vorliegenden Kontext – unter Berücksichtigung der sehr disparaten demographischen Gewichte einzelner Gemeinden. Eine entsprechende Datenreihe wurde in die Variablenliste integriert.

Zwei weitere neue Variablen beziehen sich auf den Versuch, hier auch den inhaltlich zweifellos sehr bedeutsamen Grad von spezifisch auf Krisenintervention ausgerichteten, regionalen Versorgungsangeboten in die multivariate Untersuchung mit einfließen zu lassen: Allerdings konnten für diesen Bereich nur Bundesländer-, nicht aber Bezirks-spezifische Daten erhoben werden, da allgemeine, aber auch telefon-basierte Kriseninterventionsangebote in Österreich allenfalls auf Länder-, in aller Regel aber nicht auf Bezirksebene struktiert sind. Zumindest für die Steiermark, die ja im Fokus der vorliegenden Studie steht, wurden regionale Differenzen in spezifischen Suizidpräventionsaktivitäten jedoch gesondert erhoben, um zumindest im innersteirischen Vergleich hier auch den Versuch einer ergebnisorientierten Evaluation der bisherigen Wirksamkeit der Tätigkeit von „GO-ON Suizidprävention Steiermark“ zu realisieren.

Zu diesem Zweck wurden für gesonderte quantitative Analysen der Veränderungen in der Suizidrate der steirischen Bezirke seit dem Beginn der Tätigkeit von GO-ON in einzelnen Regionen im Jahr 2011 folgende weitere unabhängige Variable einbezogen:11

1.Beginn Tätigkeit von GO-ON im Bezirk (bis /nach 2015)

2.Rate von Dienststellen in psychosozialen Zentren (2010; 2015)

3.Versorgungsgrad – extramurale sozialpsychiatrische Angebote (nach Definition steir. Gesundheitsfonds; 2010: 2015)

4.Rate Klienten extramurale sozialpsy. Versorgung (2010; 2015)

5.Rate Kontakte extramurale sozialpsy. Versorgung (2010; 2015)

2.6. Praktische und ethische Aspekte

Am Ende dieses „Methodenkapitels“ seien hier noch kurz Fragen der praktischen Durchführung sowie insbesondere auch ethische Aspekte der Studie angesprochen:

Bezüglich der ersteren ist vor allem festzuhalten, dass durch den schon erwähnten Verzicht auf die Hinzuziehung von polizeilichen Ermittlungsakten und Daten der Sozialversicherungs-Anstalten ein großer Teil der Erhebungsaufwände für den Autor der Studie, aber auch der mit solchen Daten-Bereitstellungen verbundenen Wartezeiten wegfiel. Umgekehrt erfolgte selbst die routinisierte Datenaufbereitung und Online-Bereitstellung durch eine professionell und als Haupt-Agende mit solchen Prozessen betraute Institution wie die Statistik Austria, im Durchführungszeitraum 2020/21 aufgrund der außerordentlichen Gesundheitslage durch die Covid-19-Pandemie, weniger zügig als sonst.

Abgesehen davon, und einer aus derselben Situation resultierenden, starken Arbeitsbelastung des Verfassers an seiner nunmehrigen Haupt-Arbeitsstelle insbesondere in Quartal 1 des Jahres 2021, welche den Arbeitsfortschritt gleichfalls verzögerte, waren mit der praktischen Handhabung von Datensammlung und -aufbereitung aber keine genuinen Schwierigkeiten verbunden. Insbesondere kam – da die Erhebung in diesem Fall von vornherein ausschließlich, auch für den Individualdatenbereich, auf anonymisierten Daten basierte – der Aspekt notwendiger Vorkehrungen des Datenschutzes nicht mit demselben Gewicht zu tragen, wie in den Vorgängerstudien.

Dessen ungeachtet wurden auch die anonymisierten Individualdaten, sowie alle Aggregatdaten, insoweit ihre Feindgliedrigkeit Rückschlüsse auf konkrete Personen zulassen könnte, nach den Maßgaben der bereitstellenden Institutionen, insbesondere unter strikter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt, und werden in der hier vorliegenden Studie (sowie allfälligen weiteren Veröffentlichungen von Studienergebnissen z.B. bei Vorträgen) nur statistisch bereits derart aggregierte Daten zugänglich gemacht, dass dieselben keinerlei personenbezogene Informationen beinhalten.

Die vorbereitenden Kalkulationen der Suiziddaten usw. erfolgten großteils mit Excel, die komplexeren statistischen Analysen wurden mit SPSS durchgeführt.

8 Ein schon in geographischer Hinsicht unsäglich schlecht gewählter Name: das „Murtal“ beginnt ja in Salzburg und zieht sich durch nicht weniger als sieben steirische Bezirke. Auch im Hinblick auf eine sinnvolle Konsistenz der Bezirks-Nomenklatur fällt dieser Ausdruck, ebenso wie „Südoststeiermark“, aus dem Rahmen. Judenburg-Knittelfeld z.B. wäre besser gewesen.

9 Die geringfügigen Veränderungen der steirischen Bezirksgrenzen als solcher, durch Abtretung einzelner Gemeinden v.a. im Rahmen der Gemeindereform 2015 blieben in diesem Rahmen unberücksichtigt, da für die Analysen der bezirksweisen Suizidraten die vorhandenen bezirksweisen Aggregatdaten der Suizidhäufigkeiten keine Umrechung erlaubt hätten und die erwartbaren Veränderungen als geringfügig zu betrachten sind.

10 In den Tabellen zu den Bezirksdaten sind die betreffenden Untersuchungseinheiten für die erste Dekade, als sie als amtliche Bezirke noch nicht existierten, als „plus Teil WU“ gekennzeichnet. Eine Ausnahme bilden hier die Daten für die durchschnittlichen Seehöhen der Wohnorte, da diese für den Stand 1991 ermittelt wurden; hier fand keine Berücksichtigung der Werte für WU durch Aufteilung auf die anderen Bezirke statt. Die möglichen rechnerischen Differenzen sind für die betreffenden Bezirke hier ohnehin als vernachlässigbar zu bewerten.

11 Die Raten sind sämtlich relativ zur jeweiligen Einwohnerzahl in den Untersuchungsregionen berechnet. Die auf Bezirksniveau aggregierten Basisdaten für die unter 2.-5. genannten Variablen wurden dem Verfasser, im Einverständnis mit dem Auftraggeber, zur Verfügung gestellt aus der Datenbank zur Erstellung der Steirischen Psychiatrieberichte 2003-2017 von der mit deren Betrieb betrauten badok systems gmbh.

3.Daten und Analysen zur Epidemiologie des Suizids in Österreich. Durchschnitte, Bundesländer-Differenzen und spezifische Befunde für Steiermark

Nachfolgend werden die basalen deskriptiven und analytischen Resultate der Untersuchung der Suizidraten in Österreich im Zeitraum von 2000 bis 2019 vorgestellt. Ein besonderer räumlicher Fokus liegt, den Zwecken dieser Studie entsprechend, auf einer Untersuchung der steirischen Situation und, in zeitlicher Hinsicht, auf dem Jahrzehnt 2010-2019. Wo es besonders wichtig schien, wurden die Ergebnisse der eigenen empirischen Untersuchung dabei auch in Bezug zu vorhandenen, früheren Forschungsergebnissen gesetzt, insbesondere dort, wo solche unmittelbar für den österreichischen Raum bzw. die Steiermark im Besonderen vorliegen. Dementsprechend wurde auch von den Resultaten der beiden vorangegangenen Untersuchungen des Verfassers regelmäßig gebraucht gemacht, was den Zeitraum bis 2009 angeht (vgl. Watzka 2008, Watzka 2015).

Die epidemiologische Forschung zum letalen Suizid in Österreich hat in den letzten 20 Jahren, vor allem aber im letzten Jahrzehnt erheblich an Konstanz sowie auch an öffentlicher Sichtbarkeit gewonnen; diesbezüglich sei an dieser Stelle auf die hervorragenden Übersichten zur österreichischen Gesamtsituation hingewiesen, die auf Basis der amtlichen Daten der Statistik Austria von Autor*innen-Teams rund um Alexander Grabenhofer-Eggerth und Nestor Kapusta in jeweils aktueller Form erstellt und als zentraler Bestandteil der seit 2013 jährlich erscheinenden, offiziellen Berichte zu Suizid und Suizidprävention durch das Bundesministerium für Gesundheit (digital und im Print) veröffentlicht werden (BMG 2014; BMG 2015; BMG 2016; BMG 2017; BMG 2018; BMG 2019; BMG 2020).12

Details

- Seiten

- 200

- ISBN (ePUB)

- 9783991116233

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2022 (Oktober)

- Schlagworte

- Steiermark Epidemiologie Suizidforschung Sozialepidemiologie des Suizids in Österreich 2000-2019 Statistik Selbsttötung Gesundheitssoziologie Suizid Sozialstrukturanalyse Österreich Watzka