Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

1Assistierter Suizid aus Sicht der Pflege

In den letzten 20 Jahren zeigte sich ein deutlicher Wandel in der gesellschaftlichen Einstellung zum Tod, insbesondere, was die Zeit des Sterbens betrifft. Während dem Sterbeprozess in der Pflege zunehmend mehr Aufmerksamkeit zukommt, besteht in der Gesellschaft allgemein die Haltung, dass diese Phase des Lebens am besten nicht bewusst erlebt oder sogar abgekürzt werden sollte. Das Wissen um die Bedeutung dieser letzten Lebenszeit scheint verloren gegangen zu sein.

Hinzu kommen eine zunehmende Liberalisierung und die Ausweitung der individuellen Rechte, die Forderung nach mehr Selbstbestimmung und Autonomie bis hin zur Entscheidung, wann und wo der Tod eintritt. Die Vorstellungen eines „guten“ Todes haben sich verändert. Es gilt nicht länger der Wunsch nach einer guten Sterbestunde, für viele Menschen im westlichen Kulturkreis ist ein guter Tod heute ein selbstbestimmter Tod. Für moderne Menschen scheint das „Geschehen-Lassen“, im Sinne des sich Einlassens auf das, was im Sterben geschieht, keine Option zu sein. Die unterschiedlichen Vorstellungen von einem erstrebenswerten Sterben sind jedoch ebenso zu respektieren wie die individuellen Vorstellungen von einem guten Leben. Die Bedingungen des Lebens und auch des Sterbens sind eng mit den Konzepten von Würde verbunden. Auch diesbezüglich bestehen unterschiedliche Haltungen zu dem, was als würdig oder unwürdig wahrgenommen wird.

Mit der Phrase vom „würdigen“, weil selbstbestimmten Sterben wird jedoch impliziert, dass ein Sterben aufgrund einer schweren Erkrankung, verbunden mit Pflegebedürftigkeit und Angewiesenheit, an sich schon eine Verletzung der individuellen Würde darstellt. Das weist auch darauf hin, dass Würde in unserer Gesellschaft eng an Selbstständigkeit, Leistungsfähigkeit und Autonomie geknüpft ist.

Angewiesenheit auf die Unterstützung anderer ist jedoch ein Wesensmerkmal des Menschen. Besonders am Beginn und am Ende unseres Lebens sind wir auf die Hilfe und Fürsorge anderer angewiesen. Diese dem Menschsein immanente Angewiesenheit als Würdeverlust zu werten, ist nur schwer nachzuvollziehen. Denn implizit würde damit allen pflegebedürftigen und schwerkranken Menschen die Würde abgesprochen werden.

Auf gesellschaftlicher Ebene ist die Debatte über den assistierten Suizid im Spiegel dieses derzeit herrschenden Würdekonzeptes des gesunden, selbstständigen und unabhängigen Menschen zu sehen. Es wird vermittelt, dass die Entscheidung zu einem assistierten Suizid auf rationalen Überlegungen beruht. Dabei bleibt meist unberücksichtigt, dass jedem Sterbe- und Suizidwunsch tiefe Ängste zugrunde liegen. Es ist vor allem die Angst vor Kontrollverlust, davor, auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein und auch die Angst vor möglichem künftigem Leid. Die Entscheidung für einen assistierten Suizid ist damit weit weniger eine rationale Entscheidung, sondern immer auch von Ängsten geprägt.

Diesen Ängsten und Befürchtungen kann mit dem Angebot von Palliative Care wirksam begegnet werden. Und die Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass der Wunsch nach Suizidassistenz selten stabil ist, sich nach verbesserter Symptomlinderung und umfassender palliativer Betreuung sehr oft auflöst und die Patient*innen sich wieder dem verbleibenden Leben zuwenden können. Ein Suizidwunsch bedeutet meist auch nicht, dass die Patient*innen sich den Tod wünschen, sondern dass sie an Grenzen des Ertragbaren gekommen sind und unter den momentanen oder befürchteten, künftigen Bedingungen nicht mehr leben wollen oder nicht mehr leben können. Bei der Betrachtung des assistierten Suizids besteht also ein Spannungsverhältnis zwischen dem Bedürfnis nach Linderung körperlicher und seelischer Leiden und der Wahrung der Würde einerseits und der Tatsache, dass der (assistierte) Suizid eine Flucht aus schwierigen und beunruhigenden inneren und unbewussten Konflikten darstellt, andererseits (Briggs et al., 2022).

Die mit der Legalisierung der Suizidassistenz veränderten rechtlichen, sozialen und ethischen Rahmenbedingungen haben beträchtliche gesellschaftliche Implikationen und wirken sich auch auf die Arbeit der Gesundheitsberufe aus. Sie sind einerseits gefordert, sich mit ihren persönlichen Einstellungen, Überzeugungen und Werten hinsichtlich einer nun möglichen Suizidassistenz auseinanderzusetzen, andererseits aber auch damit, den Patient*innen mit anderen Vorstellungen von einem erstrebenswerten Leben und Sterben mit Achtung und Respekt zu begegnen.

Auch wenn Pflegepersonen aufgrund ihrer berufsethischen und eigenen moralischen Haltung den Wunsch von Patient*innen nach Suizidassistenz nicht unterstützen können, gilt doch die ethische Verpflichtung, das Leid des Patienten bzw. der Patientin mit Suizidwunsch bestmöglich zu lindern und mitmenschlichen Beistand zu bieten. Wenn Patient*innen einen Wunsch nach assistiertem Suizid anvertrauen, berührt dies immer auch eigene Ängste vor dem Tod, vor Angewiesenheit und vor Verlusten. Bernstein (2001) sieht darin ausgeprägte Übertragungs- und Gegenübertragungsgefühle und er konstatiert, dass „die Quelle der Schwierigkeiten, die wir haben, wenn wir anderen erlauben, aus eigenem Entschluss zu sterben, in der Tatsache liegt, dass wir nicht wollen, dass sie sterben, weil ihr Ableben Auswirkungen auf uns haben wird“ (Bernstein, 2001, S. 246).

Wenn Menschen ihr Leben vorzeitig beenden wollen, berührt und verstört das nicht nur die ihnen Nahestehenden, sondern auch die professionell Betreuenden, denn die Entscheidung zu einem assistierten Suizid wird immer aus einer inneren Notlage getroffen. Die häufige Argumentation, dass der Entschluss zu einem assistierten Suizid aufgrund einer bilanzierenden, rationalen Überlegung getroffen wird, ist ein theoretisches Konstrukt. Die Entscheidung für einen assistierten Suizid wird meist vor dem Hintergrund von unerträglich gewordenen Leidenssituationen oder von Ängsten vor möglichem künftigem Leid getroffen.

Mit dem Wissen, dass eine umfassende Palliativbetreuung viele der Nöte schwerkranker Menschen mit einem Wunsch nach Suizidassistenz zufriedenstellend lindern kann, ist es nicht hinnehmbar, dass diese Art der Versorgung nur wenigen Menschen zur Verfügung steht. Wird nicht nur der Bedarf terminal erkrankter Menschen an palliativer Versorgung, sondern auch der Palliative-Care-Bedarf alter und demenzkranker Personen berücksichtigt, haben derzeit etwa 10 % der Patient*innen in Österreich Zugang zu Palliative Care. Nach Übereinkünften der Vereinten Nationen, der European Association for Palliative Care, der International Association for Palliative Care, der Worldwide Palliative Care Alliance und Human Rights Watch ist der Zugang zur Palliativversorgung als ein Menschenrecht zu betrachten. Es mutet daher geradezu zynisch an, dass es derzeit in unserem Land vielerorts leichter ist, eine Zulassung zum assistierten Suizid zu erhalten, als eine angemessene palliative Betreuung. Es wäre daher nicht nur wünschenswert, sondern auch sinnvoll gewesen, den seit Jahrzehnten vonseiten der Politik versprochenen Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich noch vor der Legalisierung der Suizidassistenz umzusetzen.

1.1Entwicklung in Österreich

Anders als zum Beispiel in den Niederlanden, wo die Strafbarkeit der Suizidassistenz erst nach einem breiten, öffentlichen, über 30 Jahre andauernden Diskussionsprozess aufgehoben wurde, gab es in Österreich kaum einen öffentlichen Diskurs. Erst durch die Abhaltung einer parlamentarischen Enquete zum Thema „Sterben in Würde“ im Jahr 2014 wurden die Fragen zur Suizidassistenz erstmals in strukturierter Form von Expert*innen und Betroffenen diskutiert und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die Bioethikkommission des Bundeskanzleramtes veröffentlichte im Jahr 2015 unter dem Titel „Sterben in Würde“ eine Stellungnahme mit Empfehlungen zur Begleitung und Betreuung von Menschen am Lebensende und den damit verbundenen Fragestellungen. Diese Stellungnahme enthielt unter anderem auch die Empfehlung, eine eventuelle ärztliche Hilfeleistung beim Suizid in bestimmten Fällen zu entkriminalisieren (Bioethikkommission, 2015).

Bis 2022 galt § 78 „Wer einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten, oder ihm dazu Hilfe leistet, ist mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 5 Jahren zu bestrafen“. Nach einer von vier Privatpersonen eingebrachten Klage entschied der Verfassungsgerichtshof am 11.12.2020, dass das „ausnahmslose Verbot“ der Hilfestellung beim Suizid ab 1.1.2022 aufgehoben werde und der Passus „oder ihm dazu Hilfe leistet“ ersatzlos gestrichen wird. Dadurch ergab sich die Notwendigkeit einer Neuregelung durch den Gesetzgeber. Zugleich wurde im Regierungsprogramm 2020–24 (ÖVP, Grüne) das Ziel formuliert, Hospiz- und Palliativversorgung auszubauen und auch in die Regelfinanzierung zu überführen. Auch soll die Palliativversorgung bei der Entwicklung einer künftigen Pflegeversicherung berücksichtigt werden.

Im April 2021 wurde vom Justizministerium ein viertägiges „Dialogforum Sterbehilfe“ abgehalten. Ziel des Dialogforums war es nicht, Empfehlungen für eine Neuregelung des § 78 StGb hervorzubringen, sondern Expert*innen anzuhören, um auf dieser Grundlage weitere Schritte in Umsetzung des VfGH-Erkenntnisses zu setzen.

Im Juni 2021 präsentierte das Markt- und Meinungsforschungsinstitut FOCUS Austria eine wissenschaftlich fundierte Studie zur „Sterbehilfe”. Diese repräsentative und differenzierte Abfrage zu den verschiedenen Formen von „Sterbehilfe“ wurde durchgeführt, ohne den Fokus auf das Urteil des VfGH zu legen. Im Unterschied zu anderen, früheren Befragungen wurde in dieser Studie zwischen bereits legalen Formen, wie z. B. Beenden lebenserhaltender Maßnahmen, der Gabe von Medikamenten auch mit dem Risiko der Lebensverkürzung etc., und assistiertem Suizid und Tötung auf Verlangen klar differenziert.

Die Ergebnisse dieser Studie unterscheiden sich daher von anderen bisher durchgeführten Befragungen. So gaben lediglich 11 % der Befragten an, sich „sehr gut“ über „Sterbehilfe“ informiert zu fühlen. Nur 35 % waren der Meinung, dass Beihilfe zum Suizid in Österreich erlaubt sein sollte, eine Legalisierung von Tötung auf Verlangen wurde von 31 % der Befragten befürwortet. Ein bemerkenswertes Detail dieser Studie ist, dass 73 % der Befragten erwarten, dass es trotz einer gesetzlichen Regelung des assistierten Suizids zu Missbrauch kommen wird.

Der öffentliche Diskurs zum assistierten Suizid war nach der Erkenntnis des VfGh im Dezember 2020 vergleichsweise gering, was zum Teil auch an dem vorherrschenden Thema der Covid-Pandemie lag. In der medialen Auseinandersetzung mit dem Thema zeigte sich wiederholt, dass die Begriffe aktive und passive „Sterbehilfe“ sowie Tötung auf Verlangen und assistierter Suizid oft synonym oder missverständlich interpretiert werden. Das muss als Hinweis auf einen eklatanten Mangel an Information betrachtet werden.

Am 23.10.2021 wurde ein erster Ministerialentwurf für eine Neuregelung vorgelegt. Dieser Gesetzesentwurf enthielt ein Verfahren zur Errichtung einer Sterbeverfügung, die die Suizidhilfe rechtssicher und missbrauchsgeschützt regulieren sollte. Damit verbunden waren auch erforderliche Änderungen im Strafgesetzbuch zu den Grenzen der legalen Suizidhilfe. Während der äußerst kurzen Begutachtungsfrist von nur 3 Wochen wurden zahlreiche Stellungnahmen eingereicht. Sie führten jedoch nur zu geringfügigen Anpassungen der Finalversion der Gesetzesänderung, die nach dem parlamentarischen Verfahren wie geplant am 1.1.2022 in Kraft trat.

Die Tötung auf Verlangen bleibt in Österreich weiterhin ein Straftatbestand. Rechtlich, medizinisch und ethisch besteht ein gravierender Unterschied zwischen der Tötung einer anderen Person auf deren Verlangen und ihrer Unterstützung bei der freiverantwortlichen Selbsttötung. Bei der Tötung auf Verlangen stirbt eine sterbewillige Person durch die Tat einer anderen Person, während bei der Beihilfe zum Suizid die Tatherrschaft (Handlungskontrolle) bei der sterbewilligen Person bleibt.

Die Hilfeleistung beschränkt sich auf die physische Unterstützung der sterbewilligen Person bei der Durchführung lebensbeendender Maßnahmen, z. B. bei der Beschaffung des Suizidmittels. Die ärztliche Aufklärung oder die Mitwirkung an der Errichtung einer Sterbeverfügung stellt jedoch keine Hilfeleistung zum assistierten Suizid dar.

Der VfGH betont in seinen Erläuterungen mehrfach den Aspekt der freien Selbstbestimmung. Der Entscheidung zum assistierten Suizid müsse ein „aufgeklärter und informierter Willensentschluss“ zugrunde liegen. Da die freie Selbstbestimmung jedoch durch soziale und ökonomische Umstände beeinflusst wird, habe „der Gesetzgeber Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch vorzusehen, damit die betroffene Person ihre Entscheidung zur Selbsttötung nicht unter dem Einfluss Dritter fasst“ (Parlament Österreich, 2021).

Es kann jedoch keine Verpflichtung zur Hilfeleistung beim Suizid geben, hält der VfGH fest, die Beihilfe zum Suizid kann nur durch eine Person erfolgen, die dazu bereit ist. Da also keine Verpflichtung zur Hilfeleistung zum Suizid besteht, kann es auch keinen Anspruch auf Beihilfe zum Suizid geben. Laut § 2 des StVfG darf keine natürliche oder juristische Person wegen einer Hilfeleistung (§ 3 Z 4), einer ärztlichen Aufklärung, wegen der Mitwirkung an der Errichtung einer Sterbeverfügung oder wegen der Weigerung, eine Hilfeleistung zu erbringen, eine ärztliche Aufklärung durchzuführen oder an der Errichtung einer Sterbeverfügung mitzuwirken, in welcher Art auch immer benachteiligt werden.

Es sind unterschiedliche Gründe, die dazu führen, dass Menschen einen assistierten Suizid erwägen. Neben den individuellen Motiven könnte auch die Tatsache, dass Erfahrungen mit dem Sterben nicht mehr Teil der Lebenswirklichkeit sind, von Bedeutung sein. Angstvolle Vorstellungen von dem, was in der Zeit des Sterbens geschieht, führen zur Forderung nach einem „selbstbestimmten“ Sterben in „Würde“. Dabei scheint die Option, über den Zeitpunkt und die Art des eigenen Sterbens verfügen zu können, für viele Menschen entlastend und angstreduzierend zu wirken.

Dabei ist bemerkenswert, dass die seit langem erlaubten und auch verfügbaren Möglichkeiten der Selbstbestimmung, wie z. B. eine Patientenverfügung, eine Therapiebegrenzung oder der Freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, bislang nur sehr begrenzt genutzt werden.

Beim Wunsch nach „selbstbestimmtem“ Sterben scheint es aber nicht nur darum zu gehen, das Leben zu beenden, sondern auch darum, dem Sterben zuvorzukommen und damit den eigenen Sterbeprozess nicht erleben zu müssen. Die Zeit des Sterbens, diese allerletzte Lebensphase, scheint an Bedeutung verloren zu haben. Das Leben zu Ende zu leben, ist zunehmend weniger erstrebenswert.

Und wie die internationale Praxis zeigt, werden, mit Ausnahme von Oregon (USA), jene Formen lebensbeendender Maßnahmen bevorzugt, bei denen die Durchführung an andere Personen „delegiert“ werden kann. So wird etwa in den Benelux-Staaten die Tötung auf Verlangen deutlich häufiger durchgeführt als ein assistierter Suizid.

Es ist bemerkenswert, dass die Forderungen nach assistiertem Suizid oder auch nach Tötung auf Verlangen meist mit dem Recht auf Selbstbestimmung begründet werden. Bei allem Respekt vor dem Leid, das zum Wunsch nach vorzeitiger Beendigung des Lebens führt, ist es dennoch eine Tatsache, dass das Herbeiführen des eigenen Todes durch die Hilfe anderer zugleich das Ende jeglicher Selbstbestimmung bedeutet.

Ebenso wie es höchst unterschiedliche, individuelle und kulturell geprägte Vorstellungen von einem erstrebenswerten Leben gibt, bestehen auch verschiedene Vorstellungen von einem „guten“ Sterben, die selbstverständlich zu achten sind. Mit den Möglichkeiten von Palliative Care und Hospizarbeit und damit einer konsequent patient*innen- und bedürfnisorientierten Betreuung hat sich ein neues „Sterbe-Ideal“ entwickelt. Dazu gehören, zumindest im westlichen Kulturkreis, weitgehende Schmerzfreiheit, das offene Anerkennen der Todesnähe, das Sterben zu Hause in Anwesenheit von Familie und Freund*innen, inklusive der Lösung persönlicher Konflikte und unerledigter Angelegenheiten, persönliches Wachstum sowie die Berücksichtigung der persönlichen Vorlieben (Streeck, 2016). Diesem hehren Ideal zu entsprechen, wird nur wenigen Menschen gelingen und die Anforderung, das eigene Lebensende selbstbestimmt zu planen, zu gestalten, d. h. umfassend vorzusorgen, wie Schneider es beschreibt (Schneider in Schnell et al., 2014, S. 130), gerät leicht zur Überforderung der Patient*innen.

Der hohe Anspruch von Palliative Care und an eine vielleicht idealisierte Vorstellung von einem erstrebenswerten Sterben, muss sich daher stets an der Lebenswirklichkeit und an den individuellen Bedürfnissen der Patient*innen orientieren und jede Vorgabe vermeiden. Palliative Care ist immer nur als Angebot zu verstehen und es ist selbstverständlich zu respektieren, wenn ein Patient bzw. eine Patientin dieses Angebot oder Teile davon ablehnt.

Zudem ist es eine Tatsache, dass diese Form der Betreuung am Lebensende noch längst nicht allen, die es wünschen, zur Verfügung steht. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass in Österreich nicht einmal 50 % der Menschen, die eine palliative Versorgung benötigen, Zugang zu dieser Betreuungsform haben. Noch immer berichten Angehörige von traumatischen Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Sterben eines nahestehenden Menschen. Daher sind die angstvollen Bilder vor einem „fabrikmäßigen“ Sterben, wie es Rainer Maria Rilke vor hundert Jahren beschrieben hat, noch immer wirkmächtig (Rilke, 2009). Es ist noch immer die Angst vor Abhängigkeit, Bevormundung, unerträglichen Leiderfahrungen und Isolation, die ein selbstinitiiertes Sterben durch assistierten Suizid als die bessere Alternative erscheinen lassen. Das Empfinden eines globalen Kontrollverlustes oder die Wahrnehmung, für andere eine Last oder ihnen ausgeliefert zu sein, sind häufige Motive für den Wunsch nach einem vorzeitigen Tod. Die Erfahrung, die Kontrolle verloren zu haben oder nicht in der Lage zu sein, die eigenen Körperfunktionen zu beherrschen, kann grundlegend von der Anwesenheit und der Einstellung der Menschen geprägt sein, die einem am nächsten stehen (Chochinov et al., 2009). Sich als Belastung für das Umfeld wahrzunehmen, kann dazu führen, dass das Leben scheinbar keinen Wert mehr hat. Und wenn die individuelle Autonomie eine besonders wichtige Rolle spielt, kann der Verlust der Unabhängigkeit als unvereinbar mit dem Leben selbst angesehen werden (Chochinov et al., 2007).

Wie viel Würdigung, Achtung und Wertschätzung kranke und pflegebedürftige Menschen erfahren, hängt nicht zuletzt von der Qualität der Pflege ab. Eine achtsame, würdebewahrende Pflege kann ganz entscheidend dazu beitragen, dass Patient*innen, die sich in ihrer Würde verletzt fühlen, wieder Selbstachtung und Selbstwert erfahren. Wir alle werden sterben, wir werden auch mit hoher Wahrscheinlichkeit der Pflege und Unterstützung anderer bedürfen. Dann werden wir auf gesellschaftliche Solidarität angewiesen sein und darauf, dass Pflegebedürftigkeit und Angewiesenheit nicht als „unwürdig“ betrachtet werden. Solidarität als gesellschaftliche Praxis, die Art von intersubjektiven Beziehungen, die erforderlich sind, um die Struktur der modernen Gesellschaft intakt zu halten, ist unverzichtbar (Houtepen et al., 2000). Schwerkranke, pflegebedürftige und sterbende Menschen müssen darauf vertrauen können, dass die Gesellschaft der derzeit Gesunden, Starken und Selbstständigen ihnen diese Solidarität nicht verweigert.

1.2Definition und Begriffe

In der Auseinandersetzung mit den Fragen um Suizidassistenz und Tötung auf Verlangen ist es wichtig, dass die verwendeten Begriffe unmissverständlich und klar sind. Der häufig verwendete Begriff „Sterbehilfe“ ist euphemistisch, zweideutig und missverständlich. Kommen dann noch Differenzierungen wie „aktiv“ und „passiv“ hinzu, führt das unweigerlich zu Unklarheiten. Daher sollte dieser Begriff grundsätzlich vermieden werden und stattdessen die eindeutigeren Begriffe „assistierter Suizid“ bzw.„Suizidassistenz“ oder „Tötung auf Verlangen“ verwendet werden (Bioethikkommission, 2015).

Der früher gebräuchliche „Sterbehilfe“-Begriff sollte nicht mehr verwendet werden, da er missverständlich, unpräzise und missbrauchsanfällig ist.

International ist der Terminus Euthanasie gebräuchlich, wobei dabei oft nicht zwischen Beihilfe zum Suizid und Tötung auf Verlangen unterschieden wird. Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff Euthanasie historisch belastet, daher wird stattdessen von Tötung auf Verlangen gesprochen. In den Beneluxstaaten wird mitunter auch zwischen freiwilliger und nicht freiwilliger Euthanasie unterschieden (Mroz et al., 2020). Nach österreichischer Rechtsprechung würde die Verabreichung von tödlichen Medikamenten ohne ausdrücklichen Wunsch der Patient*innen dem Straftatbestand der Tötung entsprechen.

Assistierter Suizid bzw. Beihilfe zum Suizid ist eine Handlung, die mit der Absicht erfolgt, einer Person auf deren freiwilliges und überlegtes Verlangen hin die eigenständige Selbsttötung zu ermöglichen. Dies geschieht, indem eine tödliche Dosis eines Medikamentes zur Selbstverabreichung bereitgestellt wird. In Abgrenzung zur „Tötung auf Verlangen“ kommt es hier darauf an, dass die suizidwillige Person den Akt des Suizids selbst ausführt.

Tötung auf Verlangen ist eine Handlung, die mit der Absicht erfolgt, eine Person auf deren freiwilliges und angemessenes Verlangen hin zu töten, indem eine entsprechende Medikation verabreicht wird (Radbruch et al., 2016).

International wird zwischen assistiertem Suizid und Tötung auf Verlangen mitunter kaum unterschieden, oft werden Sammelbegriffe wie Euthanasie, ESAS, Voluntary Assisted Dying (VAD) oder Medical assistance in dying (MAiD) für beide Formen lebensbeendigender Maßnahmen synonym verwendet.

Therapieziel-Änderung bzw. Sterben zulassen ist ein legaler und oft auch gebotener Therapieverzicht bei aussichtsloser Prognose bzw. die Beendigung aussichtsloser Maßnahmen. Die Therapieziel-Änderung bedeutet, dass der Fokus nicht mehr auf einer Lebensverlängerung, sondern primär auf dem Wohlbefinden des/der Kranken liegt. Es wird dafür auch der Begriff „Sterben zulassen“ verwendet (Bioethikkommission, S. 23).

Sterbewunsch ist eine Äußerung, dass die Person sich einen baldigen Tod wünscht. Dabei ist zwischen einem vorübergehenden, situativ ausgelösten Wunsch zu sterben und einem dauerhaften, anhaltenden Sterbewunsch zu unterscheiden. Ein Sterbewunsch bedeutet nicht zwingend, das Sterben beschleunigen zu wollen und er ist auch nicht dem Wunsch nach Beihilfe zum Suizid gleichzusetzen. Es ist daher zwischen einem allgemeinen Wunsch zu sterben dem Wunsch, der Tod möge eher kommen, dem Wunsch, das eigene Sterben zu beschleunigen und der (vielleicht präventiven) Anfrage um Suizidassistenz zu unterscheiden.

Suizid im rechtlichen Sinn ist, wenn jemand vorsätzlich und freiwillig den Tod an sich selbst unmittelbar verursacht (Birklbauer, 2019). Es handelt sich dabei also um die beabsichtigte Beendigung des eigenen Lebens.

1.3Phänomenologie der Sterbe- und Suizidwünsche

Da für die Auseinandersetzung mit dem assistierten Suizid eine nähere Betrachtung und ein differenziertes Verständnis der Hintergründe und Motive von Sterbewünschen grundlegend sind, wird diese Thematik als Ausgangspunkt dargestellt. Bei schwerer Erkrankung, bei Pflegebedürftigkeit und intensiven Leiderfahrungen sind Sterbewünsche der Patient*innen keineswegs selten, selbst bei bester Palliativversorgung. Hospiz- und Palliative Care-Mitarbeiter*innen werden regelmäßig mit derartigen Wünschen konfrontiert.

Auch Suizidgedanken sind in palliativen Situationen nicht ungewöhnlich und vor allem für Patient*innen in terminalen Erkrankungsstadien können sie eine Form der Entlastung oder eine Art Ventil darstellen. Der Wunsch zu sterben ist eine Reaktion auf das erlebte Leid im Zusammenhang mit einer lebensbegrenzenden Erkrankung. Die Beschleunigung des Sterbeprozesses kann als einziger Ausweg erscheinen (Balaguer et al., 2016).

Wie häufig Sterbewünsche auftreten, lässt sich aus den bisher publizierten Studien nicht genau festlegen. Die Angaben variieren zwischen 8 und 22 % (Wilson et al., 2016) bis hin zu 44,5 % (Chochinov et al., 1995). Die Praxis lässt jedoch ein deutlich häufigeres Auftreten von Sterbewünschen vermuten, da die Konfrontation mit Sterbewünschen der Patient*innen beinahe zu den Alltagserfahrungen in der Pflege zählt.

Obwohl Mitarbeiter*innen in der Betreuung von terminal kranken Patient*innen in der Praxis häufig mit Sterbe- und Suizidwünschen konfrontiert werden, besteht oft große Unsicherheit, wie diesen Wünschen begegnet werden soll. Es besteht die Sorge vor aufbrechenden Emotionen vonseiten der Patient*innen oder dass die Gespräche über den Sterbewunsch zu viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Dabei wird aber außer Acht gelassen, dass diese Gespräche nicht nur die Möglichkeiten bieten, mehr über die Hintergründe des Sterbewunsches zu erfahren, sondern auch, dass bereits das Sprechen über den Wunsch für die Patient*innen eine gewisse Entlastung bietet.

Der Sterbewunsch ist ein komplexes subjektives und soziales Phänomen, das sich in der Zeit der Interaktion ändern kann und selten anhaltend ist (Ohnsorge et al., 2014b). Der Wunsch zu sterben kann durchaus gleichzeitig mit einem intensiven Wunsch zu leben bestehen und das weist auch darauf hin, dass sich die meisten der Patient*innen weniger einen baldigen Tod wünschen, sondern vielmehr eine Reduktion der als untragbar erlebten Belastungen.

Darauf weist auch die Tatsache hin, dass die meisten Sterbewünsche unbeständig und fluktuierend sind, abhängig von der Intensität der Leiderfahrung. Sterbewünsche können mit unterschiedlicher Dringlichkeit geäußert werden, es kann ein eher allgemein formulierter Wunsch zu sterben sein, wie z. B. „Hoffentlich hat das bald ein Ende“. Der Sterbewunsch kann aber auch bereits mit konkreten Vorstellungen verbunden sein, das eigene Sterben zu beschleunigen, etwa durch einen Therapieverzicht, dadurch, dass Essen und Trinken eingestellt werden oder auch durch Bestrebungen, einen assistierten Suizid durchzuführen.

„Neben der Akzeptanz des baldigen Todes im Sinne einer „Lebenssattheit“ ohne suizidalen Handlungsdruck kann ein Todeswunsch das Hoffen auf einen baldigen Sterbeprozess bis hin zu einem Auswegplan und akuter Suizidalität umfassen“

(Kremeike et al., 2019).

Damit können sich Sterbewünsche allgemein und vage auf ein baldiges Sterben beziehen oder auf eine konkrete Beschleunigung des Sterbeprozesses. Sie reichen von der Annahme des bevorstehenden Todes im Sinne von Lebenssattheit und dem Hoffen auf einen baldigen Tod bis hin zum Wunsch nach aktiver Initiierung des Sterbeprozesses. Damit wird deutlich, dass auch jeder assistierte Suizid seinen Anfang in einem Sterbewunsch nimmt (Streeck in: Hilpert et al., 2015).

Sterbe- und auch Suizidwünsche werden von den Patient*innen oft nur zögerlich mitgeteilt. Sie vermeiden es oft, mit ihren Angehörigen und Bezugspersonen darüber zu sprechen und auch ihren behandelnden Ärzt*innen gegenüber äußern Patient*innen die Wünsche eher selten. In den meisten Fällen sind Pflegepersonen die ersten Adressat*innen von Sterbe-und Suizidwünschen. Häufig entsteht der Wunsch zu sterben aus einer bestimmten Situation heraus, etwa dann, wenn die krankheitsbedingten Verluste und Einschränkungen von den Patient*innen besonders bewusst und schmerzlich wahrgenommen werden. Oder auch, wenn sich, wie bei pflegerischen Maßnahmen, eine besondere Nähe ergibt.

Wenn Patient*innen einen Sterbewunsch mitteilen, kann das von den Betreuenden mitunter als Aufforderung zur Beihilfe zum Suizid fehlinterpretiert werden. Wird von einer Patientin oder einem Patienten ein Sterbe- oder Suizidwunsch anvertraut, ist das vor allem als Ausdruck einer dramatischen Überforderung der Person zu betrachten. Der Sterbewunsch macht deutlich, dass die derzeitige Situation die Bewältigungsstrategien der Patient*innen übersteigt und er zeigt die Not, die Angst und die Verzweiflung deutlich, in der sie sich befinden. Damit kann die Mitteilung eines Sterbewunsches auch als ein Appell an das betreuende Team zur Linderung des Leidens zu verstehen sein (Feichtner et al., 2022).

Gespräche über den geäußerten Sterbe- oder Suizidwunsch können aber auch ein Signal dafür sein, dass der Patient, die Patientin über das Sterben sprechen möchte. Wird diesen Gesprächen Raum gegeben, besteht die Chance, mehr über die Ängste und Befürchtungen der Patient*innen zu erfahren und die Ursachen des momentanen Leidens zu erfassen.

Die Mitteilung eines Sterbe- oder auch eines Suzidwunsches ist immer auch als Ausdruck des Vertrauens zu verstehen. Wenn Patient*innen ihren Wunsch zu sterben, ihren Wunsch, den Sterbeprozess zu forcieren oder auch den Wunsch nach Suizidassistenz anvertrauen, so geschieht das im Vertrauen auf eine tragfähige Basis. Gespräche über diese Wünsche sind oft einmalige Chancen, werden sie genützt, bieten sie die Möglichkeit, mehr über die Hintergründe des Sterbewunsches zu erfahren und das Vertrauen der Patient*innen zu stärken.

Leidende Patient*innen befinden sich in einer äußerst verletzlichen Situation, sie brauchen die Sicherheit einer verlässlichen, kompetenten und auch mitfühlenden Pflege und Betreuung. Sie brauchen professionellen und vor allem auch mitmenschlichen Beistand durch Personen, denen sie vertrauen können und die dazu in der Lage sind, ihrem Leid, ihrem Klagen und auch ihrer Verzweiflung standzuhalten.

Wie eingangs erwähnt, lässt sich das Auftreten von Sterbewünschen auch durch eine optimale palliative Versorgung nicht immer verhindern. Es ist daher wichtig, dass die Mitteilung eines Sterbe- oder Suizidwunsches bei den professionell Betreuenden nicht zu einer narzisstischen Kränkung führt, sondern als Chance wahrgenommen wird. Sind Pflegepersonen aufgrund mangelnder kommunikativer Kompetenz nicht bereit, mit den Patient*innen über einen mitgeteilten Sterbewunsch zu sprechen, befinden sich die Patient*innen in einer sehr einsamen Situation, was zu einer Intensivierung des Sterbewunsches beitragen kann.

In der Praxis zeigt sich, dass bereits die Gespräche über einen mitgeteilten Sterbewunsch eine Entlastung der Patient*innen bewirken können. Das erlebte Leiden mit einer empathisch zugewandten Person teilen zu können, einer Person, die nicht bewertet, sondern vor allem zuhört, wird von den Patient*innen oft als sehr erleichternd wahrgenommen.

Die Mitteilung eines Sterbewunsches ist nicht mit einem Wunsch nach assistiertem Suizid gleichzusetzen.

Sterbewünsche sind nicht primär als Suizidwünsche, sondern als Ausdruck einer existenziellen Not zu verstehen.

Sterbewünsche können einen Hilferuf darstellen. Es ist entscheidend, wie die ersten Adressat*innen darauf reagieren.

1.3.1Mögliche Hintergründe von Sterbe- und Suizidwünschen

Während noch vor einigen Jahrzehnten davon ausgegangen wurde, dass ein geäußerter Sterbewunsch mit akuter Suizidalität gleichzusetzen ist, werden Sterbewünsche heute differenzierter betrachtet. Auch ist inzwischen widerlegt, dass jedem Sterbewunsch eine manifeste und behandlungsbedürftige Depression zugrunde liegt. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass depressive Syndrome bei Patient*innen mit terminalen Erkrankungen relativ häufig auftreten.

Depression

Die Zusammenhänge von Sterbewunsch, Hoffnungslosigkeit sowie Depression und Demoralisation wurden in mehreren Studien untersucht und das Vorhandensein einer Depression gilt als wesentlicher Einflussfaktor für die Entstehung eines Sterbewunsches. Darüber hinaus erweisen sich Depressionen auch als stärkster Risikofaktor für eine hohe körperliche Symptomlast. Im Umkehrschluss zeigt sich aber auch, dass eine Verringerung der körperlichen Symptomlast, beispielsweise durch eine adäquate Schmerztherapie, die Lebensqualität der Patient*innen verbessern kann und so möglicherweise auch eine Depression verringert (Kremeike et al., 2019). Es ist wichtig, zwischen Traurigkeit und Depression zu unterscheiden und eine eventuell vorliegende Depression frühzeitig zu erkennen. Die Behandlung einer Depression gilt, speziell in der Palliativmedizin, als Priorität (Parpa et al., 2019), denn es geht um die bestmögliche Erhaltung der Lebensqualität in der ohnehin begrenzten verbleibenden Lebenszeit.

Psychosoziale, existenzielle und spirituelle Faktoren

Belastungen durch körperliche Symptome führen deutlich seltener zu einem Sterbe- oder Suizidwunsch, es sind vielmehr psychosoziale, existenzielle und spirituelle Faktoren, die zur Entwicklung dieser Wünsche beitragen. Ein Sterbe- oder Suizidwunsch repräsentiert stets auch den Zusammenbruch der Fähigkeit der Patient*innen, mit den Herausforderungen durch die Erkrankung umzugehen. Der Wunsch, das Leben möge ein Ende finden, ist eine Reaktion auf die Gesamtheit des erlebten physischen, psychischen und spirituellen Leidens der Patient*innen.

Die Mitteilung eines Sterbe- oder Suizidwunsches kann auch als ein Signal verstanden werden, dass der Patient, die Patientin, so nicht mehr leben will oder auch nicht mehr weiterleben kann. Diese Wünsche beruhen also weniger auf einer bilanzierenden Entscheidung, sie sind hingegen eine geradezu gesunde Reaktion auf das erlebte Leid.

Im Verlauf einer schweren, lebensbedrohenden Erkrankung kann es wiederholt zu Phasen existenzieller Verzweiflung kommen. Und wir müssen davon ausgehen, dass durchschnittlich 30 Prozent der Palliativpatient*innen unter existenzieller Verzweiflung leiden (Gabl, 2020). Bei einem derart häufig auftretenden Phänomen ist es bemerkenswert, dass es darüber bislang nur relativ geringes Wissen unter den Gesundheitsberufen gibt.

Existenziell leidende Menschen verlieren jeglichen Halt, sie machen die Erfahrung eines Sturzes ins Bodenlose, in abgrundtiefe Trauer und Hoffnungslosigkeit. Sämtliche bisher tragende Strukturen können zusammenbrechen, bisherige Bewältigungsmechanismen und Sinnkonzepte können versagen und es kommt zu einem emotionalen Zusammenbruch.

Es ist eine Erfahrung von tiefer Einsamkeit, Verzweiflung und Machtlosigkeit. Hinzu kommt, dass diese Leidenssituationen häufig auch zu einer Verstärkung bestehender Symptome führen. Damit kann ein unheilvoller Kreislauf in Gang gesetzt werden: Das Leid verstärkt die bestehende Symptombelastung und die Symptome ihrerseits verstärken wiederum das Leid-Erleben. In der Folge kann sich eine tiefgreifende physisch-psychisch-emotionale Erschöpfung als existenzielle Krise manifestieren. Dabei kann „Krise“ aber durchaus als ein oft passageres Leiden verstanden werden und wie die Praxis zeigt, gelingt es den meisten Menschen, diese Krise auch wieder zu überwinden (Feichtner et al., 2022).

Die existenzielle Verzweiflung am Lebensende kann aber auch zu einem Prozess des Verarbeitens des bisherigen Lebens und des Sterben-Müssens führen, wie Patzlsperger (2011) es beschreibt. Verzweifelt sein, über die Einsamkeit, über den Schmerz des Abschiedes, über den Verfall des eigenen Körpers, Verzweifeln an den Umständen, an Umständen, unter denen es fast pathologisch wäre, würde der Patient, die Patientin nicht trauern, nicht verzweifeln, nicht leiden. Das führt dazu, dass ein Sterbewunsch weniger als Pathologie betrachtet werden muss, sondern vielmehr als gesunde Reaktion auf eine extreme Belastung.

Ein Sterbewunsch ist daher auch Ausdruck sehr persönlicher Befürchtungen in der Konfrontation mit dem eigenen Tod und oft auch bereits Teil des Bewältigungsprozesses (Ohnsorge et al., 2019). Erfahren die Menschen in dieser Situation entsprechende Unterstützung und Solidarität, ist häufig zu beobachten, wie sich dieses Leid im Sinne einer Bewältigung wandeln kann.

Sich als Belastung wahrnehmen

Einer der von den Patient*innen vor allem in westlichen Kulturen am häufigsten genannten Gründe für die Entstehung eines Sterbe- oder Suizidwunsches ist die Tatsache, dass sie sich als Belastung, vor allem für ihre Angehörigen, wahrnehmen. Für viele Patient*innen ist es schwer zu ertragen, wenn sie erleben, wie sehr ihre Angehörigen durch die Betreuung belastet sind. Der Wunsch, das eigene Sterben zu beschleunigen, kann damit unter Umständen aus altruistischen Motiven entstehen. Darüber hinaus kann das Gefühl, eine Last für andere darzustellen, dazu führen, dass dem eigenen Leben kein Wert mehr beigemessen wird. Und wenn die persönliche Unabhängigkeit für die Patientin bzw. für den Patienten besonders hohen Stellenwert hat, kann der Verlust der Unabhängigkeit als unvereinbar mit dem Leben selbst angesehen werden (Chochinov et al., 2007).

Angewiesenheit, Pflegebedürftigkeit und von der Fürsorge anderer abhängig zu sein, sie möglicherweise auch zu belasten und sich nicht mehr als „nützlich“ zu erweisen, können das Selbstwertgefühl nachhaltig beeinträchtigen. Und abhängig von den jeweiligen Bindungserfahrungen kann diese Abhängigkeit für manche Patient*innen so schwer zu ertragen sein, dass sie den Tod vorziehen.

„Man wird so ängstlich und schüchtern, man schämt sich fast, wenn man krank ist. Vielleicht weil man an dieser rasenden Gesellschaft nicht mehr teilnehmen kann.“ (Schlingensief, 2010)

Angst vor künftigem Leiden

Sterbe- und Suizidwünsche können aber nicht nur aus aktuellem Leid-Erleben entstehen, sondern auch aufgrund der Ängste vor möglichem zukünftigem Leid. Je weniger Vertrauen die Patient*innen in ihre Betreuenden haben und je weniger sie über die Möglichkeiten palliativer Betreuung wissen, umso größer sind die Befürchtungen vor dem, was sie möglicherweise erwartet. Es kann bereits Trost spenden, das Ende eines Leidensweges zu imaginieren und sich als innere Hintertür die Möglichkeit offenzuhalten, sein Sterben zu beschleunigen. Der Tod verspricht, einen Mangelzustand zu beenden und das beängstigende Fortschreiten einer Krankheit vorzeitig zu unterbinden, wie Nina Streeck schreibt (Streeck in: Hilpert et al., 2015).

Würdeverlust, Scham und Ohnmacht

Hinter einem Sterbe- oder Suizidwunsch kann auch die Angst vor Würdeverlust und die Erfahrung von Scham, Ohnmacht und Entwürdigung stehen. In nahezu allen Diskussionen um den assistierten Suizid wird mit „Würde“ argumentiert (siehe Kapitel 2.3 Die Frage der Würde). In unserer gegenwärtigen Gesellschaft scheint die Wahrnehmung von Würde an Selbständigkeit und Leistungsfähigkeit geknüpft zu sein. Im Verlauf einer schweren Erkrankung und bei Pflegebedürftigkeit erleben viele Patient*innen aber Situationen, die sie als entwürdigend wahrnehmen. Sie schämen sich für ihre Bedürftigkeit, zugleich sind sie dieser Scham ohnmächtig ausgeliefert.

Das Erleben von intensiven Schamgefühlen kann gleichsam zu einem Bruch in der Beziehung des Patienten bzw. der Patientin zu den Betreuenden führen. Sie ziehen sich in sich zurück, um sich nicht weiterer Scham und Beschämung aussetzen zu müssen. Damit verstärkt sich die Einsamkeit der Patient*innen und sie erleben ein schwer aushaltbares Gefühl der Isolation. Sich in leidvollen Situationen alleine und einsam zu fühlen, kann das Leid verstärken und das Ende des Lebens kann dann mitunter als einziger Ausweg erscheinen.

Gerade die Pflege ist vielfach gefährdet, unbeabsichtigt die Würde der Kranken zu verletzen, sie zu demütigen oder sie zu beschämen. In dem Moment, wo starke Gesunde dem Schwachen und Kranken gegenüberstehen, entsteht nicht nur ein ungewolltes Machtgefälle, es kann auch leicht zur Verletzung der Würde der Kranken kommen. Was in Pflege und Medizin alltäglich und „normal“ erscheint, kann von Patient*innen als zutiefst beschämend und entwürdigend erlebt werden. Hilfebedürftig zu sein widerspricht jedoch keineswegs der Würde des Menschen. Der Zuwendung und Fürsorge anderer zu bedürfen, gehört untrennbar zum Wesen des Menschseins, zugleich macht dieses Angewiesen-Sein Menschen aber auch schutzlos und verletzbar in ihrer Würde.

Menschen, so schreibt Martha Nussbaum, sind zeitgebundene Wesen mit Bedürfnissen, die ihr Leben als Säuglinge beginnen und bis zu ihrem Lebensende häufig verschiedene Formen der Angewiesenheit erleben. Indem sie konstatiert, dass alle Menschen „zeitgebundene Wesen mit Bedürfnissen sind“ verdeutlicht sie, dass Bedürfnisse und Bedürftigkeit der menschlichen Würde nicht entgegenstehen, sondern vielmehr Teil menschlicher Würde sind (Nussbaum, 2010, S. 224).

Würde als relationales Konzept (Street et al., 2001), ist die Erkenntnis, dass Würde nur in Beziehungen hergestellt werden kann, dass sie stets auch sozial konstruiert ist und nur individuell wahrgenommen werden kann. Es sind also die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Würde erhalten, stärken und schützen. Professionelle Pflege stellt ein würdebewahrendes Element für kranke und pflegebedürftige Menschen dar. Pflege kann die Würde eines Kranken verletzen, sie kann aber auch in einer Weise geschehen, die verletzte Würde wiederherstellen kann.

Angst vor Kontrollverlust

Nicht alle Sterbewünsche sind mit der Intention eines vorzeitigen Todes verbunden. Die Auseinandersetzung mit dem Wunsch zu sterben oder auch mit einer möglichen Beschleunigung des Sterbens kann bei einigen Patient*innen auch als ein Bemühen um die Aufrechterhaltung der Kontrolle betrachtet werden. Der Tod kann dann weniger eine Lösung, sondern vielmehr den einzigen Fluchtweg aus dem Leiden darstellen (Monforte-Royo et al., 2012).

Der Sterbewunsch kann daher auch der verzweifelte Versuch sein, dem erlebten Kontrollverlust entgegenzuwirken. Bei schwerer Erkrankung, bei Pflegebedürftigkeit und ganz besonders im Sterben versagen sämtliche erlernten Kontrollstrategien, es ist eine Erfahrung von zunehmendem Kontrollverlust. Und mitunter scheint es auch die Intention eines Sterbewunsches zu sein, diesem Kontrollverlust zuvorzukommen. Den Tod herbeizusehnen, oder auch dem Leben – zumindest gedanklich – ein Ende zu setzen, um die Kontrolle zu behalten. Der unbedingte Respekt vor dem Recht der Patient*innen auf Selbstbestimmung ist daher ein ganz zentrales Element palliativer Betreuung und bei Patient*innen mit Sterbewunsch besonders bedeutsam.

Lebensmüdigkeit

Sterbewünsche können aber auch Ausdruck einer tief empfundenen Lebensmüdigkeit sein. Vor allem bei alten und hochaltrigen Menschen, die oft schon fast alle Freund*innen und Bekannten verloren haben, manchmal auch schon ihre Kinder, kann der Wunsch nach einem baldigen Tod nachvollziehbar erscheinen. Auch wenn diese Patient*innen nicht primär an einer lebenslimitierenden Erkrankung leiden, so führt die Perspektive auf weitere Verluste, zunehmende Gebrechlichkeit und Pflegebedürftigkeit in Verbindung mit einem erlebten Sinnverlust oft zu einer umfassenden Lebensmüdigkeit. (siehe auch Abschnitt Altersfreitod)

Die Mitteilung eines Sterbewunsches kann aber auch als Manifestation dessen betrachtet werden, dass der Patient bzw. die Patientin nun bereit zum Sterben ist. Er kann dann Ausdruck des Rückzuges aus dem Leben und der allmählichen Ausrichtung auf den Tod sein, eine im Grunde psycho-biologische Reaktion in der Auseinandersetzung mit dem unvermeidlich gewordenen Lebensende.

Sterbewunsch als Ausdruck der Bewältigung

Der Wunsch zu sterben und auch Suizidgedanken sind in palliativen Situationen nichts Ungewöhnliches und sie können vor allem in terminalen Erkrankungsstadien auch eine Form der Entlastung darstellen. Ein Sterbewunsch kann also eine geradezu gesunde Reaktion auf die erlebte, existenzielle Not sein und er könnte auch einen Teil der Bewältigung dieser Not darstellen.

„Der Gedanke an den Selbstmord [sic] ist ein starkes Trostmittel; mit ihm kommt man gut über manche böse Nacht hinweg.“ (Nietzsche, 1984)

Sterbewünsche sind dynamisch, ihre Bedeutung und Gewichtung kann sich immer wieder verändern (Ohnsorge et al., 2014a). Diese Dynamik kann den inneren Prozess der Patient*innen widerspiegeln. Dabei ist zu bedenken, dass Sterbewunsch und Lebenswillen nicht die beiden Enden eines Kontinuums darstellen, sondern vielmehr unabhängig voneinander bestehende Phänomene. Es ist daher nicht überraschend, wenn Patient*innen einen dringenden Sterbewunsch und zugleich auch einen intensiven Wunsch zu leben äußern. Beide Wünsche können parallel bestehen und abhängig von der jeweiligen Situation steht der eine oder der andere Wunsch im Vordergrund.

Bestehende Sterbe- oder Suizidwünsche werden oft durch bestimmte Situationen getriggert, wie etwa bei pflegerischer Unterstützung, wenn die Patient*innen in besonderer Weise mit ihrer Hilfebedürftigkeit konfrontiert werden.

Während gelegentliche, situativ getriggerte Wünsche, der Tod möge schneller kommen, recht häufig sind, sind anhaltende Sterbewünsche deutlich seltener. Je nach Studie entwickeln zwischen 8,5 % und 17,2 % der Patient*innen in palliativen Betreuungssituationen einen anhaltenden Sterbewunsch (Wilson et al., 2016).

Besonders der anhaltende, wiederholt und sehr appellhaft geäußerte Wunsch zu sterben ist für Angehörige und den Patient*innen nahestehende Personen oft kaum zu ertragen. Aber auch bei den professionell Betreuenden, insbesondere bei den Pflegepersonen, können diese persistierenden Sterbewünsche zu einem hohen Handlungsdruck führen. Wenn Pflegepersonen nicht entsprechend geschult darin sind, mit Leid, Verzweiflung und Sterbewünschen umzugehen, besteht die Gefahr, dass unangemessene Interventionen gesetzt werden, (z. B. Sedierung) oder dass es zu einer Distanzierung von der leidenden Person kommt. Damit würde der Patient bzw. die Patientin allein gelassen werden, was das Leiden zusätzlich verstärken würde.

Nur selten sind Sterbewünsche von Beginn an intensiv und drängend, meist entwickeln sie sich allmählich, wie in Stufen. Das kann zunächst die fast beiläufige Aussage sein, dass der Patient, die Patientin hofft, „einfach einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen“. Es kann aber auch eine metaphorische Äußerung sein, wie etwa: „Einen Hund würde man nicht so leiden lassen“, oder „Man sollte in die Schweiz fahren können“, oder auch „Ich glaube, der Herrgott hat mich vergessen.“ (Feichtner et al., 2022)

Leider werden solche wie nebenbei erwähnten Äußerungen von den Betreuenden oft nicht als erster Ausdruck eines Sterbe- oder Suizidwunsches erkannt und es wird nicht entsprechend darauf eingegangen. Es ist jedoch entscheidend, wie die ersten Empfänger*innen einer solchen fast impliziten Botschaft reagieren. Wird der gleichsam verpackte Sterbewunsch als solcher erkannt und Interesse gezeigt, mehr über diesen Wunsch zu erfahren, können sich die Patient*innen wahrgenommen und auch ernst genommen fühlen. Auch besteht dann die Möglichkeit, näheres über die Auslöser und Hintergründe des Sterbe- oder Suizidwunsches zu erfahren und mit dem Patienten oder der Patientin über mögliche Entlastungen zu sprechen.

Wird ein vage und allgemein formulierter Sterbewunsch nicht erkannt, wird nicht näher darauf eingegangen oder beschwichtigt, kann die Dringlichkeit des Wunsches weiter zunehmen, bis hin zur konkreten Bitte um Beihilfe zum Suizid.

Die Mitteilung eines Sterbewunsches stellt daher immer eine besondere Situation dar, eine Situation, die höchste Aufmerksamkeit, Zuwendung und kommunikative Kompetenz erfordert. Wird die Chance, die sich in diesen Gesprächssituationen bietet, genutzt, kann das Vertrauen der Patient*innen gestärkt werden und es kann gemeinsam nach Lösungen gesucht werden. Daher ist hier die Verantwortung der Betreuenden nicht zu unterschätzen, denn wie sich ein erster Sterbe- oder Suizidwunsch weiterentwickelt, hängt nicht zuletzt davon ab, wie sie ihm begegnen.

1.3.2Vorübergehender oder anhaltender Sterbewunsch

In der Analyse eines Sterbewunsches ist es wichtig, zwischen einem vorübergehenden und situativ ausgelösten Wunsch zu sterben und einem dauerhaften, anhaltenden Sterbewunsch zu unterscheiden. Auch ist zu unterscheiden, ob der Sterbewunsch eher allgemein ist, oder bereits mit Überlegungen verbunden ist, das Sterben zu beschleunigen. In Anlehnung an die „Mind Frames“ von Tracy Schroepfer (Schroepfer, 2006, S. 131), können die Haltungen dem Sterben gegenüber sehr variieren. Sie reichen von weder bereit dazu zu sein, noch das Sterben zu akzeptieren, bis hin zu konkreten Bestrebungen, das Sterben zu beschleunigen. Ähnlich stellen auch Montforte Royo et. al (2011) fest, dass zwischen einem allgemeinen Sterbewunsch, der verschiedene Grade der Intentionalität haben kann, einem allgemeinen Wunsch, der nicht notwendigerweise Schritte zur Beendigung des Lebens impliziert, und einem formellen Antrag auf Suizidassistenz zu unterscheiden ist.

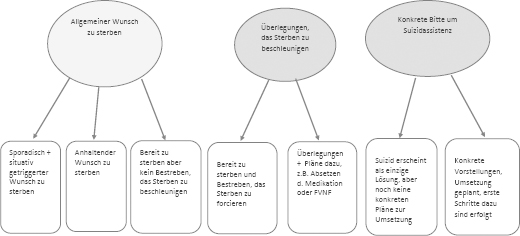

Abb. 1: Sterbewünsche und der Wunsch nach assistiertem Suizid (eigene Darstellung, Grafik modifiziert nach Schroepfer, 2006)

Es besteht eine enge Verbindung zwischen den Phänomenen des assistierten Suizids mit dem Sterbewunsch, es handelt sich also nicht um gänzlich unterschiedliche Phänomene. Das obige Modell ist jedoch nur bedingt im Sinne einer linearen Steigerung zu verstehen, es soll vielmehr das Kontinuum vom spontan auftretenden Sterbewunsch bis hin zum assistierten Suizid aufzeigen (Kremeike et al., 2021).

Sterbe- und Suizidwünsche können in der empfundenen Ausweglosigkeit eine momentane Entlastung darstellen und den Patient*innen ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zurückgeben. Unabhängig davon, ob die Mitteilung eines Sterbewunsches bereits mit konkreten Überlegungen zu einer Beschleunigung des Sterbeprozesses verbunden ist oder mit der Intention eines assistierten Suizides, ist es bedeutsam, wie diesem Wunsch begegnet wird. Mitunter erschließt sich erst durch genaues Hinhören und Nachfragen, welche individuellen Nöte und Ängste dem Sterbewunsch zugrunde liegen und welche Form der Entlastung angeboten werden kann.

Wichtig ist echtes, tiefes Zuhören. Das erfordert zunächst, eigene Annahmen, Urteile und Vorurteile hintanzustellen und die Bereitschaft, sich dem Patienten bzw. der Patientin intensiv zuzuwenden. Echtes Zuhören schafft Vertrauen, es fördert eine authentische Verbindung und es kann einen Raum eröffnen, der es den Patient*innen ermöglicht, über die Hintergründe ihres Sterbewunsches zu sprechen. Findet ein zunächst spontan geäußerter Sterbewunsch jedoch nicht entsprechend Gehör, oder wird er als Aufforderung zur Beihilfe beim Suizid fehlinterpretiert und reflexartig abgelehnt, kann die Intensität dieses Wunsches zunehmen. Der ursprünglich situativ ausgelöste Sterbewunsch kann sich dann weiterentwickeln, nicht nur hin zu einem anhaltenden und zunehmend appellhaft geäußerten Wunsch zu sterben, sondern auch zu konkreten Bestrebungen, das Sterben zu beschleunigen.

1.3.3Umgang mit Sterbewünschen

Wenn Patient*innen einen Sterbe- oder Suizidwunsch anvertrauen, muss dies als eine Situation verstanden werden, die höchste Aufmerksamkeit und kommunikative Kompetenz erfordert. Keinesfalls darf bagatellisiert werden, auch darf nicht vorschnell und ausschließlich nach Lösungen gesucht werden (Feichtner et al., 2022). Sterbewünsche sind oft vielschichtig und sie werden nicht immer eindeutig formuliert, daher sollte zunächst geklärt werden, ob der Wunsch des Patienten bzw. der Patientin korrekt verstanden wurde.

„Das Bewusstsein darüber, dass ein Sterbewunsch auch einen anderen Sinngehalt haben kann als die wörtliche Bedeutung der Äußerung, ist eine wichtige Voraussetzung für eine adäquate Behandlung“ (Kremeike et al., 2020).

Dann ist es wichtig, sehr aufmerksam und möglichst ohne zu unterbrechen zuzuhören. Auch wenn die Patient*innen um Worte ringen, kann es für sie bedeutsam sein, die Gefühle in eigene Worte zu fassen.

Der Mitteilung eines Sterbe- oder Suizidwunsches ist respektvoll und wertfrei zu begegnen, im Vordergrund müssen die Nöte und Ängste des Patienten bzw. der Patientin stehen, eigene Moralvorstellungen sind hintanzustellen. Eine Orientierung für die Gespräche mit Patient*innen über ihren Sterbe- oder Suizidwunsch können die folgenden vier Schritte bieten.

1.3.4Vier Schritte bei der Mitteilung eines Sterbe- oder Suizidwunsches

Empathie und Mitgefühl

In diesen Gesprächen geht es vor allem um Empathie und Mitgefühl und um die Fähigkeit, sich in die Situation der Patientin oder des Patienten hineinzuversetzen. Das erfordert von den Betreuenden ein gänzliches Zurücknehmen der eigenen Person, der eigenen Ansichten und Wertvorstellungen. Auch eigene Ängste und Befürchtungen sind in dieser Situation nicht von Bedeutung. Die Angst, etwas Falsches zu sagen oder das Gefühl, eine Lösung bieten zu müssen, behindern das Gespräch.

Gespräche über Sterbe- und Suizidwünsche können sehr emotional und tränenreich verlaufen. Selbst wenn aufbrechende Emotionen bei den Betreuenden Unbehagen auslösen, diese Gefühle sind wichtig und sie dürfen keinesfalls weg-getröstet werden. Empathisches Mit-Aushalten kann für die Patient*innen eine wichtige Form der Unterstützung sein.

Wahrnehmen und Würdigen der Wünsche

Äußert ein Patient bzw. eine Patientin einen Sterbe- oder Suizidwunsch, so muss den Adressat*innen dieses Wunsches bewusst sein, dass die weitere Entwicklung dieser Wünsche maßgeblich davon beeinflusst wird, wie sie auf diese Mitteilung reagieren. Die vertrauensvolle Beziehung zwischen Patient*in und Betreuenden kann dadurch gestärkt oder auch nachhaltig gestört werden. Es ist daher unabdingbar, dass Pflegepersonen im Umgang mit Sterbewünschen der Patient*innen entsprechend geschult sind. Die Pflegenden, als meist erste Adressat*innen dieser Wünsche, haben damit eine besondere Verantwortung. Ein Ignorieren, Bagatellisieren oder auch ein reflexartiges Ablehnen dieser Wünsche würde nicht nur die Einsamkeit der meist sehr verzweifelten Patient*innen verstärken, sondern sie auch in ihrem Wunsch zu sterben bestärken.

Verstehen des Sterbe- oder Suizidwunsches

Es ist wichtig, zu verstehen, welche Belastungen des Patienten bzw. der Patientin zum Entstehen des Sterbe- oder Suizidwunsches beigetragen haben. Damit verbunden ist das Verständnis für die individuelle medizinische und psycho-soziale Situation der Patient*innen, ihrer Persönlichkeit und Lebenserfahrung. In der Praxis ergeben sich immer wieder Situationen, in denen Pflegepersonen den Sterbe- oder Suizidwunsch eines Patienten oder einer Patientin nachvollziehen und empathisch verstehen können. Leiderfahrungen sind jedoch stets höchst individuell und eine Bewertung von außen verbietet sich, denn nur die unmittelbar Betroffenen sind in der Lage, die Intensität des Leidens und dessen Aushaltbarkeit zu beurteilen. Es bedarf eines empathischen, bedeutungsfindenden Prozesses vonseiten der professionell Betreuenden im Gespräch mit den Patient*innen, evtl. auch einer Einbeziehung der Angehörigen (Leitlinienprogramm Onkologie, 2020), um den Sterbe- oder Suizidwunsch verstehen zu können.

Der Wunsch nach assistiertem Suizid entsteht oft aus Angst vor künftigem Leiden, vor Abhängigkeit oder auch aus der Angst, zur Belastung für andere zu werden. Häufig liegen diesen Ängsten frühere negative Erfahrungen beim Sterben von Familienmitgliedern zugrunde, die zum Bestreben führen, ein derartiges Sterben für sich selbst zu vermeiden.

Da die Äußerung eines Sterbewunsches meist mehrdeutig ist, gilt es, Näheres über das momentane Leid zu erfahren, um zu erkennen, welche Form der Unterstützung erforderlich ist. Weiters ist es wichtig, zu verstehen, ob es bei einem geäußerten Sterbewunsch vor allem darum geht, die aktuelle Not sichtbar zu machen, oder ob dieser Wunsch bereits in Verbindung mit konkreten Überlegungen steht, das Sterben zu beschleunigen. Unabhängig davon, was dem Sterbewunsch zugrunde liegt und wie konkret die Vorstellungen zu einer Beendigung des Lebens sind, ist die bedingungslose Grundhaltung der empathischen Akzeptanz der professionell Betreuenden von Bedeutung.

Angebot der palliativen Begleitung und Beratung

Äußert ein Patient bzw. eine Patientin einen Sterbe- oder Suizidwunsch, braucht es die multiprofessionelle Kompetenz des Teams. Gemeinsam ist zu überprüfen, ob tatsächlich alle Möglichkeiten zur Linderung des Leidens ausgeschöpft wurden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass sich Sterbewünsche mit guter Palliation nicht einfach auflösen (Streeck, in: Hilpert et al., 2015). Neben einer optimalen Behandlung der körperlichen Symptome, psychosozialer Unterstützung und spirituellem Beistand, bedürfen die Patient*innen vor allem intensiver Zuwendung durch Gespräche mit erfahrenen professionellen Betreuungspersonen. Diese müssen umfassend geschult sein, um die Hintergründe von existenzieller Not und Sterbe- oder Suizidwünschen zu verstehen. Um nicht durch die Konfrontation mit den eigenen Ängsten bei derartigen emotionalen Gesprächen blockiert zu werden, müssen die Betreuungspersonen ihre eigenen Ängste erkennen und verstehen lernen. Daher empfiehlt sich eine supervisorisch begleitete Reflexion der eigenen Haltung und eine Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten in Bezug auf das eigene Sterben.

1.3.5Praktische Empfehlungen für Gespräche über Sterbe- und Suizidwünsche

•Hören Sie sehr genau zu, was gesagt wird (und was nicht gesagt wird), und überprüfen Sie, ob Sie den Patienten bzw. die Patientin korrekt verstanden haben.

•Patient*innen äußern ihren Sterbewunsch manchmal „verdeckt“ oder in Metaphern und es kann wichtig sein, nachzufragen, was damit genau gemeint ist.

•Geben Sie empathisch und direkt Rückmeldung, was Sie gehört haben, indem Sie das Gesagte in eigenen Worten wiedergeben. Damit wird den Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, ihr Verständnis für ihre Situation zu reflektieren. Verzichten Sie auf Interpretationen oder Empfehlungen aus Ihrem persönlichen Blickwinkel.

•Ihr Tonfall und Ihre Mimik sind wichtig, weil sie Wertschätzung, Mitgefühl und Fürsorge vermitteln können. Die Patient*innen sollen sich wahrgenommen, gehört und verstanden fühlen.

•Der Respekt vor der Freiheit des Einzelnen, sich das Leben zu nehmen und dazu Hilfe zu suchen und anzunehmen ist wichtig (Respekt vor der Autonomie). Wie Ihre persönliche Haltung dazu auch sein mag, für die Betreuung ist sie nicht maßgeblich und es wäre unangemessen, die Patient*innen damit zu konfrontieren.

•Bei der Erklärung der Patient*innen, nicht zur Last fallen zu wollen, ist abzuschätzen, wie weit diese Haltung als Teil des eigenen Selbstverständnisses verinnerlicht ist oder ob sich der Patient bzw. die Patientin gedrängt sieht, einer gefühlten gesellschaftlichen Moral gerecht zu werden.

•Fragen Patient*innen konkret um Hilfe bei einem Suizid oder um eine Tötung auf Verlangen, ist es wichtig, dass Sie diese Anfrage zur Kenntnis nehmen und der Neigung widerstehen, sie zu „ignorieren“ oder sie kategorisch zurückzuweisen.

•Hinweise darauf, dass Sie diese Anfrage ernst nehmen, tragen dazu bei, dass der Patient bzw. die Patientin sich verstanden fühlt und erkennt, dass Sie erfahren möchten, was zu diesem Wunsch geführt hat.

•Bestätigen und kommunizieren Sie Ihre Besorgnis um das Wohlergehen und die Sicherheit des Patienten bzw. der Patientin. Erklären Sie aber auch, dass es nicht möglich ist, Anfragen wie diese absolut vertraulich zu behandeln und dass es wichtig ist, mit den anderen Mitgliedern des betreuenden Teams darüber zu beraten, wie für Entlastung gesorgt werden kann.

•Versuchen Sie, Schweigen und Stille im Gespräch auszuhalten und geben Sie aufbrechenden Emotionen des Patienten bzw. der Patientin den nötigen Raum, ohne sie vorschnell durch tröstende Worte oder Gesten zu beenden.

•Geben Sie dem Patienten bzw. der Patientin eine Rückmeldung bezüglich seiner/ihrer Gefühle und Bedenken in Bezug auf die Erkrankung und erfragen Sie behutsam Details über sein/ihr Wissen über die Krankheit, Prognose, Tod und Sterben. Patient*innen können eigene Vorstellungen zu zukünftigen physischen und psychischen Belastungen, kognitiven und funktionellen Einbußen sowie zu drohender Abhängigkeit entwickeln. Um angemessen reagieren zu können, ist es hilfreich, dies zu wissen.

•Fragen Patient*innen konkret nach Kontaktinformationen oder Internetadressen von Organisationen, die Suizidwillige unterstützen, ist zu bedenken, dass eine derartige Information möglicherweise im Widerspruch zur Haltung Ihrer Institution steht. Laut § 12, Abs. 2 StVfG ist es jedoch zulässig, eine sterbewillige Person über die Möglichkeit der Errichtung einer Sterbeverfügung zu informieren.

•Falls noch keine schriftlichen Vorgaben Ihrer Institution dazu vorliegen, nehmen Sie Kontakt mit Ihren Vorgesetzten auf, um den formellen Umgang mit Anfragen um Beihilfe zum Suizid zu klären.

•Versuchen Sie zu erfahren, ob dem Patienten bzw. der Patientin alternative Möglichkeiten, wie das Absetzen bisheriger Medikamente und Therapien oder der Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, bekannt sind.

•Versichern Sie dem Patienten bzw. der Patientin sowie den An- und Zugehörigen, dass Sie Ihr Bemühen und die Betreuung aufrechterhalten werden, unabhängig davon, wie er/sie sich entscheidet.

•Für den Fall, dass ein assistierter Suizid geplant ist, bleibt die Betreuung bis zur Umsetzung aufrecht. Eine aktive Beteiligung am Suizid ist jedoch nicht möglich.

•Dokumentieren Sie alle Gespräche und den Austausch aller Erkenntnisse mit den anderen Mitgliedern des multidisziplinären Teams.

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783991115380

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2022 (Oktober)

- Schlagworte

- Sterbeverfügung Suizid Recht Feichtner Angelika Pflege Suizidassistenz Assistierter Suizid Beihilfe