Zusammenfassung

Neben einer ausführlichen theoretischen Auseinandersetzung mit der Methode zeigt der Praxisteil, auf welche Weise die Traumafokus®-Therapie in der täglichen Arbeit mit Patientinnen und Patienten angewendet wird und wie beispielsweise Stress und chronischer Schmerz behandelt werden können.

Abgerundet wird dieses Buch durch erste Forschungsergebnisse zum Thema, welche die Wichtigkeit dieser Methode unterstreichen.

Mit einem Vorwort von Gunther Schmidt.

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Teil I:

Theoretische und methodische Grundlagen von Traumafokus

1.1 Beweggründe zu diesem Buch

Im Jahr 2017 habe ich das Wiener Institut für Neuropsychotherapie gegründet, in welchem Seminare zur Fort- und Weiterbildung in Traumafokus, Schmerzfokus und andere Veranstaltungen im Bereich Neuropsychotherapie abgehalten werden. Seither wird die Methode Traumafokus und Schmerzfokus in Basis- und Fortgeschrittenenseminaren an verschiedenen Einrichtungen und Ausbildungsstätten in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Weißrussland und der Ukraine angeboten.

Ich habe mich in den letzten zehn Jahren eingehend mit der therapeutischen Anwendbarkeit von chronischen Schmerzbehandlungen beschäftigt, nachdem ich von 2011 bis 2017 Brainspotting Master Trainer war und im deutschsprachigen Raum zahlreiche Seminare an bekannten Ausbildungsinstituten für Psychologinnen, Therapeutinnen und Ärztinnen gehalten habe. Beim ersten internationalen Brainspotting-Kongress 2016 in Brasilien hielt ich als einer der Hauptredner einen Vortrag über chronischen Schmerz.

Etwa zur gleichen Zeit begannen wir in Deutschland eine Langzeitforschung über zwei Jahre zu der von mir entwickelten Schmerztherapie im Rahmen einer Prä-Post-Studie an der sysTelios-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Siedelsbrunn, Hessen. In Kap. 10 werden die ersten Ergebnisse dieser Langzeitstudie vorgestellt.

Im methodischen Übergang von Brainspotting zu Traumafokus nannten wir diese neue therapeutische Methode auf Englisch Painspotting®, für den deutschsprachigen Raum wählten wir die Bezeichnung Schmerzfokus. Schmerzfokus-Psychotherapie ist als Spezifikum von Traumafokus zu verstehen und beschäftigt sich mit verschiedenartigen Schmerzzuständen und -erkrankungen. Es ist eine schmerztherapeutische Behandlungsmethode, die sich eingehend mit der Psychophysiologie des Menschen befasst und mithilfe bestimmter, in diesem Buch angeführter Techniken eine neurophysiologische Regulation in Gehirn und Körper bewirkt, die zu einer nachhaltigen Heilung von Schmerz führt.

Es ist ein bemerkenswertes Phanömen, dass die moderne Medizin chronische Schmerzzustände bei Menschen kurzzeitig zu verringern, jedoch nicht nachhaltig zu beseitigen vermag. Das Problem liegt darin, wie wenig wir Schmerz verstehen und mit welcher Beharrlichkeit wir diese am häufigsten auftretende Krankheit im Leben eines Menschen hauptsächlich als körperliches Geschehen betrachten und behandeln. Es ist durch Wissenschaft und Forschung jedoch seit Beginn des 21. Jahrhunderts belegt, dass Schmerz ein subjektives Geschehen ist, das psychischen Ursprunges ist und das ebenfalls soziale Implikationen beinhaltet.

In diesem Buch wird auf die Interaktion der biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren von Schmerz eingegangen, um Trauma, Schmerz und Stresserkrankungen besser zu verstehen. Es werden die psychotherapeutischen Behandlungsmethoden von Traumafokus inklusive Schmerzfokus genauer vorgestellt und den Leserinnen anhand von Fallbeispielen nähergebracht.

Mit Traumafokus haben wir nicht nur einen therapeutischen Zugang bei akutem und chronischem Schmerz, sondern auch bei psychischen Krankheiten wie Angststörungen, Zwängen, Depressionen, Schlafstörungen, dissoziativen Zuständen, bipolaren Störungen, Panikstörungen, Phobien, Borderline-Störungen, Bindungsstörungen und Komplexen Posttraumatischen Belastungsstörungen.

Zu den weiteren Anwendungsbereichen von Traumafokus (TF) gehören:

❚TF in der Therapie für Kinder und Jugendliche

❚TF bei Komplexer Posttraumatischer Belastungsstörung (K-PTBS)

❚TF bei frühen Bindungsstörungen

❚TF bei Flucht und Migration

❚Schmerzfokus (SF) bei akuten und chronischen Schmerzerkrankungen

❚TF in der Rehabilitation

Mit dem vorliegenden Werk soll ein Lehrbuch geboten werden, das in die Grundlagen und Anwendungen von Traumafokus einführt. Das Buch ist unterteilt in zwei Hauptabschnitte: Teil I befasst sich mit den theoretischen und methodischen Grundlagen von Traumafokus, der Schwerpunkt von Teil II liegt auf der Anwendung von Traumafokus in der psychotherapeutischen Praxis.

1.2 Zur historischen Entwicklung der Behandlungsformen von chronischen Schmerzzuständen in der Neuzeit

Im Jahr 1900 beschrieb der deutsche Chirurg Paul Sudeck das Schmerzphänomen „Algodystrophie“, welches später unter dem Namen „Morbus Sudeck“ bekannt wurde. Dieses Krankheitsbild wird heute auch komplexes regionales Schmerzsyndrom, kurz CRPS (engl. „complex regional pain syndrome“), genannt. Unter CRPS versteht man eine chronische neurologische Erkrankung als Folgeerscheinung von Operationen oder Gewebeverletzungen, die zu Schmerzen, Durchblutungsstörungen, Schwellungen und Berührungsempfindlichkeit führt. Das komplexe regionale Schmerzsyndrom tritt häufig im Zusammenhang mit einem Knochenbruch einer Extremität im Gelenksbereich auf.

Der Begriff Schmerzkrankheit entstand etwas später, im Jahr 1937, durch den französischen Chirurgen René Leriche. Er beschäftigte sich mit dem Phantomschmerz und sprach als erster Wissenschaftler von der Schmerzkrankheit („douleur maladie“). Leriche nahm gegen Ende seiner Laufbahn eine medizinisch-humanistische Haltung ein, indem er den Menschen als Subjekt und Individuum in dessen Lebenskontext betrachtete.

Der in den USA bekannte Anästhesist John Bonica beschäftigte sich als Erster mit der heute bekannten multimodalen Schmerztherapie, einem Therapieansatz, bei dem verschiedene Behandlungsmethoden kombiniert werden. Er gründete 1947 die erste interdisziplinäre Schmerzklinik in Washington, der in den folgenden Jahrzehnten weitere 175 Schmerzambulanzen in den USA folgten.

Im Jahr 1965 entwickelte der kanadische Neuropsychologe Ronald Melzack gemeinsam mit dem britischen Physiologen Patrick Wall die sogenannte Kontrollschrankentheorie (engl. „gate control theory“), mit deren Hilfe ein bahnbrechender neurophysiologischer Zusammenhang zwischen subjektivem Schmerzerleben und Schmerzverarbeitung entdeckt wurde. Demnach haben kognitive und emotional-affektive Bewertungen eines unter Schmerz leidenden Menschen entscheidenden Einfluss auf die Schmerzhemmung. Melzack und Wall gehören zu den Pionieren, denen zu verdanken ist, dass chronischer Schmerz in einem neuen Licht verstanden wird (vgl. dazu Kap. 9.1).

Im Jahr 1977 begründete der amerikanische Psychiater George Engel das biopsycho-soziale Modell von Schmerz, welches besagt, dass ein chronisch auftretender Schmerz eine Folge von psychisch-körperlichen Wechselwirkungen sei. Ein schmerzanfälliger Patient (engl. „pain-prone patient“) ist dadurch gekennzeichnet, dass er „von Geburt an eine Art Bibliothek aufbaut, die die Schmerzerfahrungen, die aus verschiedenen peripheren schmerzhaften Stimulationen entstanden sind, im Laufe seines Lebens speichert“ (Engel, 2012, S. 15). Dazu gehören nach Engel auch traumatische Erlebnisse, die zu chronischem Dauerschmerz führen können.

Der amerikanische Schmerzforscher Dennis Turk beschrieb 1983 den Selbstwirksamkeitseffekt von Schmerz, indem er feststellte, dass die Erwartungshaltung von Patientinnen als Gradmesser für die Intensität und Dauer eines Schmerzes zu verstehen sei (Turk et al., 2001).

Im 21. Jahrhundert revolutionierte der technische Fortschritt hochauflösender bildgebender Verfahren die bisherigen Erkenntnisse in Medizin und Psychotherapie. Durch eine wachsende interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Wissenschaft entstanden neue Erkenntnisse zum Gehirn, die zur Entwicklung von umfassenderen und gezielteren Behandlungsmöglichkeiten in der Trauma- und Schmerztherapie führten. Das Zeitalter der Neurobiologie hatte begonnen.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat man sich mithilfe moderner bildgebender Verfahren vermehrt mit der Aktivierung und Hemmung von Schmerz im Gehirn bei chronischen Schmerzpatientinnen beschäftigt.

Einige Neurowissenschaftler, wie beispielsweise Vania Apkarian und Catherine Bushnell, haben mit der Entdeckung der Schmerzmatrix einen wissenschaftlichen Standard in der modernen Schmerzforschung geschaffen. In einer Metastudie aus dem Jahr 2004 haben sie die komplexen Netzwerke im Gehirn beschrieben, die bei Schmerzreizen aktiviert werden; diese bezeichneten sie als Schmerzmatrix (siehe Abb. 6 auf S. 120).

Eine amerikanische Forschergruppe um Catherine Bushnell untersuchte bei chronischen Schmerzpatientinnen, wie sich die Schaltkreise im Gehirn verändern, die Dichte von grauer Substanz abnimmt und die Schmerzhemmung bei chronischem Schmerz verloren geht. Die Forschergruppe entwickelte ein Erklärungsmodell, wie chronischer Schmerz, Emotion und Kognition zusammenwirken (Bushnell et al., 2013).

1.3 Geschichte und Hintergründe von Traumafokus

In diesem Abschnitt werden die historischen Hintergründe, die mit der Methode Traumafokus in Zusammenhang stehen, näher dargestellt. Insbesondere soll dargelegt werden, in welchem methodologischen Kontext Traumafokus zu verstehen ist. Darüber hinaus gehe ich auf meine Begegnungen mit bedeutenden Neurowissenschaftlern ein, deren bahnbrechende Errungenschaften großen Einfluss auf die Entwicklung von Traumafokus genommen haben.

Historisch gesehen wurde Traumafokus von Brainspotting beeinflusst – und Brainspotting wiederum von EMDR. Diese drei Verfahren haben eine wesentliche Gemeinsamkeit: Sie nutzen den visuellen Sinn, der uns dazu dient, uns zu orientieren, um uns sicher zu fühlen. Die Verwendung des visuellen Systems ist aus diesem Grund psychotherapeutisch sehr sinnvoll. Wie bisherige Ergebnisse zeigen, ist es auch effektiver als das ausschließliche Nutzen der Sprache, die allen Therapiemethoden zugrunde liegt.

1.3.1 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Die amerikanische Psychologin Francine Shapiro gilt als Begründerin der Traumatherapie-Methode Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kurz EMDR genannt, die sie in den 1990er-Jahren entwickelte (Shapiro, 1998).

Unter EMDR versteht man, dass mittels rascher, kontinuierlicher, horizontaler Finger-Arm-Bewegungen, denen eine Klientin mit den Augen folgt, eine Stressverarbeitung in Gang gesetzt werden kann, die zur Reduktion oder Auflösung traumatisierender Inhalte führt. Während des Verarbeitungsprozesses werden negative und positive Kognitionen passend zum Thema gefunden, die in ein achtstufiges Protokoll eingearbeitet werden. EMDR zählt zu den behavioralen Traumatherapiemethoden.

Nach meiner Ausbildung in EMDR stellte ich in der klinischen Praxis fest, dass die Technik mit raschen bilateralen Augenbewegungen der Klientinnen manchmal dazu führte, dass sie mit den Augen quasi plötzlich steckenblieben und auf eine Stelle starrten. In so einem Fall, so Shapiro, ist die Therapeutin angewiesen, mit anfänglich langsamen Horizontalbewegungen von Finger-Arm fortzufahren, damit sich die starrenden Augen der Klientin wieder fließend hin und her bewegen. Den Grund für dieses Hängenbleiben sieht man in EMDR darin, dass bei Klientinnen eine vorübergehende Dissoziation (= Gefühle, Bewusstsein, Gedächtnis und Motorik sind temporär nicht mehr im Einklang) oder eine Übererregung (Hyperarousal) eingetreten ist.

1.3.2 Brainspotting (BSP)

Der amerikanische Sozialarbeiter und Psychoanalytiker David Grand entwickelte 2004 nach jahrelanger Tätigkeit als EMDR-Trainer die Traumatherapiemethode Brainspotting (= BSP), die als eine Weiterentwicklung von EMDR (Shapiro) zu verstehen ist.

Bei BSP finden Th. (= Therapeutin) und Kl. (= Klientin) gleichsam eine fixierte Augenposition, den Brainspot, welcher der Verarbeitung von Stress, Trauma usw. dient. Für das Aufrechterhalten dieser Augenposition verwendet man in BSP einen Teleskopzeigestab, den die Th. in Händen hält und auf dessen Zeigespitze der Blick einer Kl. bis zum Ende der Sitzung gerichtet bleibt.

Was mich beim Ansatz BSP beeindruckte, waren das kontinuierliche Beobachten und die geringen verbalen Interventionen während des Verarbeitungsprozesses.

In den nächsten Jahren beschäftigte ich mich in der klinischen Praxis näher mit Patientinnen, die unter dissoziativen Störungen oder unter chronischen Schmerzen litten.

2011 wurde ich von Grand zum Brainspotting Master Trainer in Österreich ernannt und lehrte im deutschsprachigen Raum einige Jahre lang mit dieser Methode. In den Jahren meiner Seminartätigkeit und in den Therapien mit Patientinnen bemerkte ich, dass sich die Augenpositionen von Klientinnen während der Sitzung änderten, wenn sie nicht zu fixen Augenpositionen angehalten wurden. Dies führte mich dazu, den Zeigestab zur Augenfixierung zunehmend wegzulassen. Dabei entdeckte ich, dass eine konstante Aufmerksamkeit der Th. auf sich verändernde Augenpositionen der Kl. wirksam ist und dass dies eine natürliche, genaue Technik der Traumaverarbeitung zu sein scheint. Wenn Menschen nachdenken, überlegen, rechnen oder nach einem Wort suchen, haben sie dafür jeweils eine beobachtbare Augenposition. Man bezeichnet dieses Phänomen auch als „ins Leere schauen“, ohne dass es einem bewusst ist. Anders gesagt rufen wir beim Sprechen, Denken usw. laufend Gedächtnisspeicher im Gehirn mittels solcher „leeren“ Blicke auf. Als Beobachterinnen können wir genau unterscheiden, ob jemand etwas genau betrachtet (akkomodiert) oder einfach nur nachdenkt und ins Leere starrt. Die Forschungen von Jonathan Smallwood (2006) ergaben, dass wir bis zu 20 % des Tages für kurze Momente ins Leere starren.

Mit Erstaunen stellte ich in Hunderten von Therapiesitzungen fest, dass Klientinnen selbst gefundene, natürliche Augenpositionen (Augenfokusse) während einer ganzen Sitzung insbesondere dann aufrechterhielten, wenn ich ihre Augenpositionen bloß aufmerksam registrierte, ohne aber die Kl. darauf aufmerksam zu machen. Jedes Mal, wenn ich mich innerlich darauf einstellte, den unbewussten Augenpositionen einer Klientin zu folgen, während sie ihr Trauma gerade bearbeitete oder davon erzählte, kam es über unwillkürliche Augenfokusse zu einer beobachtbaren, tiefen Regulation im Körperbereich bis zur vollständigen Auflösung eines Traumas am Ende der Sitzung.

1.3.3 Polyvagaltheorie

Das eingehende Studium der neurophysiologischen Polyvagaltheorie des amerikanischen Neurowissenschaftlers Stephen Porges (2010) brachte mich zu der Erkenntnis, dass man sein bekanntes physiologisches Paradigma der Kreisläufe von Sympathikus und Parasympathikus in der Psychotherapie sehr gut nutzen kann. Daher wird diese Theorie an dieser Stelle kurz beschrieben.

In der Polyvagaltheorie werden im autonomen oder peripheren Nervensystem zwei voneinander unabhängige Zweige des Vagusnervs (= zehnter Hirnnerv) unterschieden. Dies dient dazu, die Beziehung zwischen viszeralen (= die Eingeweide betreffenden) Reaktionen durch Erlebnisse und der parasympathischen Kontrolle des Vagusnervs von Herz, Lunge und Verdauungstrakt zu identifizieren

Porges nennt seine Erkenntnis der Schaltkreise von den Vaguszweigen und des sympathischen Nervensystems „Neurozeption“. Bis dahin ist man davon ausgegangen, dass der Mensch nur zwei Schaltkreise besitzt: den Sympathikus und den Parasympathikus.

Nach einer Begegnung mit Porges im Jahr 2017 war ich darin bestärkt, eine kontrollierende beruhigende Atemtechnik in der Traumafokus-Therapie einzusetzen, da die Ausatmung unmittelbar mit einer Stimulation des beruhigenden Vagus gekoppelt ist. Porges beschreibt in seinen beiden Büchern (2010, 2017), wie unsere Atmung sowohl das zentrale als auch das autonome Nervensystem beeinflusst. Der Zusammenhang zwischen bewusst-kontrollierter Atmung und einer spürbaren Beruhigung im Körper wird ausführlicher in Kap. 4.4 dargestellt (s. S. 49).

1.3.4 Interaktionen rechter Gehirnhemisphären

Eine andere Begegnung hatte ich vor Jahren mit dem amerikanischen Neurowissenschaftler Allan Schore bei einem Kongress in Rom zum Thema „Attachment and Trauma“. Seine Erkenntnisse zur Bindungs- und Hirnforschung beeinflussen seither meine therapeutische Arbeit mit Traumafokus. Schore publizierte zu Beginn des 21. Jahrhunderts zahlreiche wissenschaftliche Artikel über die Interaktion der jeweils rechten Gehirnhemisphäre (= Areal des Unterbewusstseins) zwischen Mutter und Baby (engl. „right-brain to right-brain“). Später erforschte er die psychotherapeutischen Interaktionsmuster zwischen rechter Hirnhemisphäre der Therapeutin und rechter Hemisphäre der Klientin.

In seinem Vortrag in Rom zeigte Schore in eindrucksvoller Weise in Hirnscans die nahezu überlappende Übereinstimmung der feuernden Netzwerke der jeweiligen rechten (unbewussten) Hemisphären während einer psychotherapeutischen Sitzung. Die beobachtende und einfühlend-annehmende Haltung einer Therapeutin gegenüber ihrer Klientin wirkt direkt und unmittelbar regulierend auf die rechtshemisphärische Hirnaktivität der Klientin ein, ohne dass es den Beteiligten bewusst ist. In Kap. 4.3 wird auf die Zusammenhänge der rechtshemisphärischen Interaktion zwischen Th. und Kl. ausführlich eingegangen.

Die Art und Weise der therapeutischen Aufmerksamkeitsfokussierung steuert den Prozessverlauf in jeder Psychotherapiesitzung. Paul Russel (1998, S. 19) drückt es pointiert folgendermaßen aus: „Die wichtigste Quelle eines Widerstands während des Behandlungsprozesses ist der Widerstand der Therapeutin gegenüber dem, was die Patientin fühlt“ (dt. Übers. des Autors).

Schore hat mit seinen Forschungen wesentliche Erkenntnisse in der Psychotherapie gewonnen. Diese werden in der Traumafokus-Methode durch das sogenannte „limbische“ Sprechen und Wahrnehmen therapeutisch erfolgreich genutzt (siehe Kap. 4 „Die therapeutische Grundhaltung in Traumafokus“).

1.3.5 Grundprinzip von Traumafokus: Felt Sense

Ein bedeutendes Grundprinzip von Traumafokus liegt in einer aufmerksamkeitsfokussierten, beobachtenden therapeutischen Grundhaltung in Bezug auf den Kontext einer Klientin, ihre Augenposition und Atmung. Wir können beobachten, wie sich die Körperphysiologie der Kl. verändert, wenn Stress wahrnehmbar wird, wenn Gefühle von Angst aufkommen oder plötzlich eine körperliche Gefühllosigkeit (somatische Dissoziation) entsteht. In einem solchen Moment verändert sich ein ruhiger Atemrhythmus zu einer stockenden, flachen oder unruhigen Atmung (Weiteres siehe unter Kap. 4.4 ab S. 49).

Stetig beobachten wir in Traumafokus die Augenposition bzw. die sich verändernden Augenpositionen unserer Klientinnen. Der Fokus während der Trauma- oder Schmerzverarbeitung liegt auf der Verortung von Stress oder Schmerz im Körper, auch „Felt Sense“ genannt.

Felt Sense

Der Begriff „Felt Sense“ geht zurück auf Eugene T. Gendlin im Jahre 1978 (vgl. Gendlin, 1998). Wir verwenden in Traumafokus den „Felt Sense“ als Verortung von Gefühlen, Stresserfahrungen, biografischen Erinnerungen und Sinneswahrnehmungen im Körper. Mit einer einfachen Frage, beispielsweise „Wo im Körper spüren Sie das?“, aktivieren wir bei einer Klientin den „Felt Sense“, welcher im Gehirn neuronale Netzwerke in Gang setzt, die einen durch die Th. ausgelösten Verarbeitungsprozess möglich machen. Mit diesem Zugang können verdrängte, unbewusste Traumainhalte in schonender Weise bearbeitbar gemacht werden

Therapeutische Grundkenntnisse einer staatlich anerkannten Psychotherapiemethode sowie eine Lehrtherapie sind unerlässlich, um Menschen mit schweren körperlichen und seelischen Leidenszuständen erfolgreich behandeln zu können. Wir legen großen Wert darauf, dass in unseren Weiterbildungsseminaren ausschließlich traumapsychotherapeutisch ausgebildete Kolleginnen zugelassen werden, um die Effektstärke der Methode zu gewährleisten. Letztlich schützt eine solide Grundausbildung Therapeutinnen vor einem Burn-out und Klientinnen vor Kurpfuschern. Ein wachsender Bestandteil von Traumafokus ist der Zugang zu jenen Personen geworden, die unter Traumata, chronischem Stress, akuten Schmerzzuständen und chronischen Schmerzerkrankungen leiden.

2.1 Traumafokus

Traumafokus® (TF) ist eine moderne psychotherapeutische Methode zur Behandlung von psychischen Traumata, Stresserkrankungen, psychosomatischen und chronischen Schmerzerkrankungen; Letztere werden ausschließlich mit der erweiterten Methode Schmerzfokus® behandelt. Die Methode zielt auf eine Neuregulation von Stress und Schmerz in Körper und Gehirn. Traumafokus ist eine tiefenpsychologisch fundierte Methode, die der Verarbeitung von traumatischem, psychischem, körperlichem und sozialem Stress dient. TF eignet sich in der Anwendung für Erwachsene ebenso wie für Kinder und Jugendliche inklusive des elterlichen Umfeldes.

Mit der Schmerzfokus-Methode ist es möglich, akute und chronische Schmerzerkrankungen psychotherapeutisch erfolgreich und nachhaltig zu behandeln.

Die beiden Behandlungsmethoden sind darauf ausgerichtet, eine unmittelbare neuronale Verarbeitung von chronischen Stressbelastungen in Gehirn und Körper zu erzeugen, ohne dass bewusste Erinnerungen vorhanden sein müssen. Das bedeutet, dass sowohl belastende Erfahrungen im Säuglingsalter und in der frühen Kindheit wie auch sensorische prä-, peri- und postnatale Stresserlebnisse, die in Gehirn und Körper gespeichert und abrufbar sind, mit Traumafokus beziehungsweise Schmerzfokus verarbeitet und aufgelöst werden können.

Im Rahmen einer therapeutischen Sitzung findet eine Stressregulation im Gehirn und in Teilen des Körpers statt. Dabei werden im Gehirn neue neuronale Netzwerke gebildet, die eine nachhaltige Auflösung von Symptomen bewirken. Am Ende einer erfolgten Sitzung verwenden wir in Traumafokus den sogenannten Entwicklungsfokus, um eine nachhaltige Verbesserung der Symptome erzielen zu können (siehe Kap. 6.5).

2.2 Wirkungsweise von Traumafokus (TF)

Traumafokus ist eine schonende Methode ohne Traumaexposition (= ohne, dass die Kl. schrecklichsten Bildern, Gefühlen und Schmerzen ausgesetzt werden) – sowohl für Klientinnen als auch für Therapeutinnen. Während einer TF-Sitzung werden im Gehirn einer Klientin, die sich in einem dysregulierten, stark erregten Stresszustand befindet, Regulationsprozesse in Gang gesetzt, die eine spürbare Beruhigung zur Folge haben. Dieser Regulationsprozess läuft nicht kontinuierlich ab, sondern ist wellenförmig abnehmend. Es bilden sich neue Kreisläufe und Vernetzungen im Nervensystem. Diese neu gebildeten neuronalen Verbindungen nehmen Klientinnen körperlich bewusst wahr, d. h., ein verarbeiteter Felt Sense wird als angenehm wahrgenommen.

Zur subjektiven Messung einer Stressaktivierung kann man die 11-stufige SUD-Skala nach Wolpe (1969; engl. „Subjective Units of Distress Scala“) verwenden. Diese Skala reicht von 0 (= kein Stress) bis 10 (= maximaler Stress). Es hat sich in der Folge vieler Erfahrungen mit Traumafokus jedoch herausgestellt, dass die Verwendung einer analogen fließenden Farbenskala mit den Farben grün – gelb – orange – rot einfacher in der Handhabung und wirksamer im Ergebnis ist. Sie hat gegenüber der numerischen Skala den Vorteil, die Intuition der rechten Gehirnhemisphäre anzusprechen, was gerade bei der Traumaverarbeitung vorteilhafter ist.

Im Traumafokus ist die Wahrscheinlichkeit einer Retraumatisierung von Klientinnen deutlich geringer als bei früheren Techniken. Es wird darauf geachtet, dass die Kl. ihren Gegenwartsbezug während der gesamten Sitzung aufrechterhält. Dies geschieht mit einer bewusst kontrollierten, langsamen Atmung sowie mit einem sogenannten multimodal-bilateralen Grounding (siehe auch Kap. 4.4 ab S. 49 bzw. Kap. 7.2 ab S. 87).

Klientinnen werden nicht aufgefordert, sich ihrem belastenden Trauma zu stellen oder sich direkt mit ihm zu konfrontieren, vielmehr lassen wir sie auf dem körperbezogenen Felt Sense verweilen.

Beispiel: kontrollierte Atmung

Während die Kl. über etwas Belastendes spricht, beobachtet die Th. die Augenpositionen und Affekte, die dabei auftreten. Ebenso wird das Atemmuster der Kl. von der Th. registriert und die Kl. bei stark auftretendem Stress dazu angeregt, bewusst langsam einzuatmen und länger langsam auszuatmen sowie in einer sich freundlich zugewandten Haltung ruhig einzuatmen. Nach weniger als einer Minute kann die Kl. ihren eigenen Stress besser kontrollieren und regulieren; der Gegenwartsbezug der Kl. erhöht sich dadurch automatisch. Die Th. erkundigt sich, wo im Körper die Kl. den eben aufgetretenen Stress, z. B. das Angstgefühl im Körper, spürt (Felt Sense). Nachdem die Kl. die Körperstelle angezeigt hat und in der kontrollierten bewussten Atmung bleibt, kann die Th. fortfahren, beispielsweise so:

Th.: Lassen Sie nun einfach auftauchen, was auftaucht – sei es, dass sich der Felt Sense verändert … [Pause] oder dass Emotionen auftauchen können … [Pause] oder dass Erinnerungen oder Bilder auftauchen. Erlauben Sie sich: Was immer geschieht, kann geschehen, während Sie freundlich, ruhig und langsam atmen.

So könnte beispielsweise der Einstieg in die Verarbeitung mit Traumafokus ablaufen.

Der therapeutische Prozess findet mithilfe von ein bis zwei häufig beobachteten Augenpositionen und verschiedenen, in diesem Buch beschriebenen Zugangstechniken auf Körper- und Emotionsebene statt, wodurch ein schonender Verarbeitungsprozess gewährleistet ist.

Es ist beobachtbar, wie sich Klientinnen am Ende einer solchen Therapiesitzung deutlich erleichtert fühlen und manchmal über die spürbaren körperlichseelischen Veränderungen ihres Zustandes verblüfft sind. Es ist wichtig, diesen Kl. am Ende solcher Sitzungen ausreichend Zeit zu geben, den Effekt der Stressauflösung erst einmal zu realisieren.

Um eine Nachhaltigkeit des Therapieeffektes zu erzeugen, verwenden wir im Traumafokus ein Nachhaltigkeitstraining, welches die Kl. zu Hause fortsetzen können (siehe Kap. 6.5 ab S. 78).

Durch die Traumafokus-Methode ist der Empathie-Stress oder die sogenannte indirekte Traumatisierungsgefahr für Th. deutlich geringer als bei konfrontierenden Traumatherapie-Methoden, bei denen Th. die Prozesse explizit bzw. aktiv steuern. Einerseits erlernen Therapeutinnen in den Traumafokus-Seminaren spezifische Ressourcentechniken, die während der Therapie bei Bedarf zur Anwendung kommen. Die TF-Therapeutin fördert andererseits den somatopsychischen Traumafokus-Prozess durch eine beobachtende, aufmerksame Grundhaltung. Diese Vorgehensweise erfordert eine ausgeprägte, in Seminaren erlernte Aufmerksamkeitsfokussierung (= Schulung der therapeutischen Wahrnehmung und des limbischen Sprechens; siehe auch unter Kap. 4.5 ab S. 53; auf die therapeutische Grundhaltung der TF-Therapeutin wird in Kap. 4 ab S. 43 näher eingegangen).

2.3 Zum Konzept und Vorgehen in Traumafokus

Traumafokus kann als ein neuartiges, neuropsychotherapeutisches Traumatherapie-Verfahren verstanden werden, das nicht nur bei traumatischen Erfahrungen, sondern auch bei anderen psychischen Erkrankungen Anwendung findet. Es ist eine tiefenpsychologische, körperorientierte Psychotherapie-Methode zur direkten Verarbeitung von akuten und chronifizierten traumatischen Belastungen, die im Unterbewusstsein gespeichert sind.

Der Ansatz geht davon aus, dass therapierelevante physiologische und emotionale Erinnerungen mit Augenpositionen korrespondieren und über das Gesichtsfeld zielgerichtet aktiviert werden können. Während unverarbeitete und im impliziten Gedächtnis verborgene Erfahrungen über eine entsprechende Augenposition, den sogenannten unwillkürlichen Augenfokus, aktiviert werden, lassen sie sich damit vollständig verarbeiten.

Traumafokus nutzt zwei Wirkmechanismen:

❚die Aktivierung impliziter Gedächtnisinhalte

❚eine fokussierte Achtsamkeit während des gesamten therapeutischen Prozesses

Das Vorgehen in Traumafokus basiert auf mehrschichtigen therapeutischen Verbindungsebenen: Neben der a) limbischen Verbindung von Therapeutin und Klientin (gegenseitige Interaktion von rechtem zu rechtem Gehirn) betrifft es b) die Selbstregulation mithilfe von Augenfokussen der Kl. (s. Kap. 8.1) und c) das genaue und achtsame Beobachten der Atmung der Klientin.

Wichtig dabei ist, eine therapeutische Haltung ohne Hypothesen, Vermutungen, Interpretationen usw. einfließen zu lassen. Eine implizite Haltung wirkt sich erfahrungsgemäß besser und zielgerichteter auf den Verarbeitungsprozess aus.

Th. wissen nie, was als Nächstes bei der Kl. geschieht oder auftaucht; sie schaffen lediglich die Bedingungen für eine empathisch-wertschätzende therapeutische Beziehung, durch die unbewusst gespeicherte Traumainhalte einer Kl. eigene Wege nehmen, die in Abhängigkeit von Zeit und Raum zur vollständigen Auflösung und Integration in absehbarer Zeit führen. Dieselben Prinzipien gelten auch bei chronischen Schmerzzuständen.

Durch das Nutzen des Gesichtsfeldes können wir einerseits erkennen, wo traumatische Erfahrungen eingekapselt sind, andererseits auch, wo die Stärken und Lebenskräfte einer Kl. zu finden sind. Das Ziel der Methode ist es, eine vollständige Auflösung blockierter Erregung im Gehirn und im Körper von Klientinnen zu erreichen.

Traumafokus ist ein offenes und umfassendes traumapsychotherapeutisches Modell. Es lässt sich gut mit anderen psychotherapeutischen Methoden verbinden und erweitern.

2.4 Indikation und Kontraindikation

Um Indikationen sowie Kontraindikationen bei Traumafokus klar abzugrenzen, wurden die nachfolgenden Definitionen auszugsweise aus dem Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM-V) und der 10. Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation von Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen (ICD-10) entnommen.

Zu den Kontraindikationen ist anzumerken, dass hinsichtlich der dort angeführten Diagnosen besondere Expertinnenkenntnisse erforderlich sind. Sie stellen daher keine grundsätzlichen Ausschlusskriterien von der Traumafokus-Psychotherapie dar.

2.4.1 Indikation

Traumafokus findet Verwendung bei folgenden psychischen Störungen:

❚Akute Belastungsreaktion (F 43.0)

❚Posttraumatische Belastungsstörung (F 43.1)

❚Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (wird in DSM-VI aufgenommen werden)

❚Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (F 62.0)

❚Phobische Störungen und Angststörungen (F 40, F 41)

❚Zwangsstörungen (F 42)

❚Reaktive Depressionen, depressive Episoden (F 32)

❚Somatoforme Störungen (F 45)

Somatisierungsstörungen

Im Folgenden wird näher auf die Somatisierungsstörungen eingegangen, die häufig mit Schmerz oder unspezifischen Schmerzsyndromen verbunden und somatisch nicht begründbar sind. Sie sind mit dem Schmerzfokus-Ansatz gut behandelbar.

Hauptmerkmal der Somatisierungsstörung „sind multiple, wiederholt auftretende und häufig wechselnde körperliche Symptome, die wenigstens zwei Jahre bestehen. […] Die Symptome können sich auf jeden Körperteil oder jedes System des Körpers beziehen“ (Dilling & Freyberger, 2001, S. 176). Hierunter fallen die folgenden Störungen:

❚Somatoforme autonome Funktionsstörung (F 45.3)

Bei der somatoformen autonomen Funktionsstörung gibt es störende Symptome der vegetativen Stimulation (wie Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, Erröten) sowie Beschwerdesymptome eines bestimmten Organs (Herz und Kreislauf, oberes oder unteres Verdauungssystem, Atmung, Urogenitalsystem). Die Betroffenen beschäftigen sich intensiv und selbstquälerisch mit ihrer Angst vor schwerwiegender Erkrankung und suchen häufig erfolglos verschiedene Ärztinnen auf.

❚Anhaltende Schmerzstörung (F 45.4)

Eine weitere Form ist die anhaltende Schmerzstörung (F 45.4), wobei die vorherrschende Beschwerde ein andauernder, schwerer und quälender Schmerz ist, der durch einen physiologischen Prozess oder eine körperliche Störung nicht vollständig erklärt werden kann. Der Schmerz tritt in Verbindung mit emotionalen Konflikten oder psychosozialen Problemen auf.

Werden diese Somatisierungsstörungen chronisch, so kommt es zu einer

❚Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom (F 62.80)

Anlass der Hauptbehandlung ist ein chronisches Schmerzsyndrom, bei dem der Schmerz seine Leit- und Warnfunktion verloren und einen selbstständigen Krankheitswert erlangt hat, bei dem alle Bewältigungsversuche trotz Unterstützung durch Therapeutinnen misslungen sind und das neben körperlichen Folgeerscheinungen zusätzlich therapiebedürftige psychische und soziale Beeinträchtigungen induziert hat. Das Schmerzkrankheitsbild weist eine hohe Komplexität auf, wobei sich körperliche, psychische und soziale Beeinträchtigungen wechselseitig bedingen, unterhalten oder verstärken.

Merkmale dieser Beeinträchtigung können sein:

❚ Somatische Merkmale und Befunde: verminderte körperliche Leistungsfähigkeit infolge schmerzbedingter Verhaltensänderung (Dekonditionierungssyndrom), erhöhte physische Reagibilität und/oder Hinweise auf neuroplastische Veränderungen.

❚ Psychische Merkmale und Befunde: inadäquates Krankheitsverhalten, beispielsweise Schonverhalten oder Durchhaltestrategien, Medikamentenmissbrauch; kognitive Verarbeitungsmuster, die mit einem erhöhten Chronifizierungsrisiko verbunden sind, wie Katastrophisieren, Bagatellisieren, Hilflosigkeit, Veränderung der seelischen Befindlichkeit mit anderweitig nicht erklärter depressiver und/oder ängstlicher Affektstörung, Affektlabilität, erhöhter Reizbarkeit und schmerzbezogener Hypervigilanz.

❚ Psychosoziale Merkmale und Befunde: schmerzbedingt gehäufte Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit oder gravierender Beeinträchtigung in Alltagsaktivitäten, häufige Inanspruchnahme des Gesundheitssystems, Einschränkung sozialer Aktivitäten oder Konflikte im sozialen Umfeld als Folge der schmerzbedingten Beeinträchtigung.

Traumafokus (TF) bzw. Schmerzfokus (SF) eignet sich insbesondere bei Kl. mit Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom; sie werden von überforderten, hilflosen Expertinnen nicht selten als „Simulantinnen“ angesehen. Um eine erfolgreiche Behandlung durchführen zu können, benötigt man bei diesen Kl. ein bio-psycho-soziales Verständnis von Schmerz (siehe Kap. 9.1.1 auf S. 117). Mit SF können körperliche Beschwerden neuropsychotherapeutisch verarbeitet werden – bis hin zu einer nachhaltigen Symptomauflösung. Entscheidend dabei ist die Entwicklung körpereigener Ressourcen und Lebensperspektiven. (Näheres zur Schmerztherapie mit Schmerzfokus siehe in Kap. 9 ab S. 116.)

❚Akute (R 52.0) und chronische Schmerzerkrankungen (R 52.2)

Akute Schmerzen sind von kurzzeitiger Dauer (einige Wochen bis wenige Monate). Sie gehen nach einer Gewebeverletzung häufig mit akuter Schwellung und starken Schmerzen einher. Bluterguss und Entzündung haben die schützende Funktion, den verletzten Körperteil ruhigzustellen. Die schmerzbedingte Bewegungseinschränkung beispielsweise nach einem Sturz dient der Heilung des Gewebes.

Bei akuten Schmerzen (nach Unfällen oder Operationen) benötigen wir mit der Schmerzfokus-Therapie nur wenige Sitzungen, um bei der Kl. eine nachhaltige Schmerzfreiheit zu erreichen. Besonders gute Erfahrungen gibt es bei postoperativen Schmerzzuständen und Schwellungen wie etwa nach Gelenksoperationen (Schulter-, Hand-, Knie-, Hüft- und Fußgelenk). Nachschmerzen bleiben aus, wenn die Therapiesitzung kurze Zeit nach einer Operation erfolgt. Die SF-Schmerzpsychotherapie zeigt sich als äußerst effizient und wirksam in der Nachhaltigkeit, eine medikamentöse Standardtherapie ist dann meist nicht mehr notwendig.

❚Eine chronische Schmerzstörung (F 45.41) mit somatischen und psychischen Faktoren führt zu einer großen seelischen Belastung, die Schmerzen werden für die Patientinnen zermürbend, sie rauben ihnen Lebensqualität und Lebensfreude.

Im Vordergrund des klinischen Bildes stehen seit mindestens sechs Monaten bestehende Schmerzen in einer oder mehreren anatomischen Regionen, die ihren Ausgangspunkt in einem physiologischen Prozess oder einer körperlichen Störung haben. Psychischen Faktoren wird eine wichtige Rolle für Schweregrad, Exazerbation (Verschlechterung) oder Aufrechterhaltung der Schmerzen beigemessen, jedoch nicht die ursächliche Rolle für deren Beginn. Der Schmerz verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden und Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Er wird nicht absichtlich erzeugt oder vorgetäuscht (wie bei der vorgetäuschten Störung oder Simulation). Schmerzstörungen insbesondere im Zusammenhang mit einer affektiven, Angst-, Somatisierungs- oder psychotischen Störung sollen hierbei nicht berücksichtigt werden.

In der internationalen Fachwelt wird chronischer Schmerz weitgehend als noch nicht nachhaltig heilbar angesehen. Dies betrifft insbesondere

❚Schmerzen am Kopf (Spannungskopfschmerz G 44.2),

❚Schmerzen am Rücken/an der Wirbelsäule (M 54.9),

❚Schmerzen an Gelenken (M 25.59) und

❚Schmerzen an Bauchorganen: Reizdarmsyndrom (K 58) (lat. „Colon irritabile“) sowie das

❚ Fibromyalgie-Syndrom (M 79.70), auch bekannt als Ganzkörperschmerz.

Bei Menschen, die unter anhaltenden chronischen Schmerzen leiden, ihre Berufstätigkeit verlieren und in der Folge eine Invalidität beantragen müssen, wird der Schmerz zum zentralen Lebensthema. Rückenschmerzen scheinen insbesondere in Industriestaaten weltweit zur Volkskrankheit Nummer eins zu werden. In Europa leiden laut Statista (aktuellste verfügbare Daten aus 2010) über die Hälfte (55 %) der chronischen Schmerzpatientinnen unter Rückenschmerzen.

Dissoziative Störungen

Bei der Diagnosegruppe der dissoziativen Störungen besteht das allgemeine Kennzeichen „in teilweisem oder völligem Verlust der normalen Integration der Erinnerung an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der Wahrnehmung unmittelbarer Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen“ (Dilling & Freyberger, 2001, S. 167).

Dissoziative Störungen sind wie folgt definiert (F 44 nach ICD-10, 300.xx nach DSM-V, auszugsweise zitiert):

Die Störung kann plötzlich oder allmählich auftreten und sowohl vorübergehend als auch chronisch verlaufen.

Es besteht eine zeitliche Verbindung zu traumatisierenden Ereignissen, unlösbaren oder unerträglichen Konflikten oder gestörten Beziehungen. Die dissoziativen Zustände tendieren dazu, nach einigen Wochen oder Monaten zurückzugehen, vor allem wenn sie durch ein traumatisierendes Lebensereignis ausgelöst wurden. Chronische Zustände, besonders Lähmungen und Gefühlsstörungen, entwickeln sich manchmal schleichend, vor allem wenn sie mit unlösbaren Problemen oder interpersonellen Schwierigkeiten verbunden sind. Bestehen dissoziative Zustände bereits über ein bis zwei Jahre, sind sie oft therapieresistent.

Zu den dissoziativen Störungen gehören:

❚Dissoziative Amnesie (F 44.0; 300.12)

❚Dissoziative Fugue (F 44.1; 300.13)

❚Depersonalisationsstörung (F 48.1; 300.6)

❚Dissoziative Identitätsstörung (Kurzform DIS) (F 44.81; 300.14)

❚Nicht näher bezeichnete dissoziative Störung (Kurzform DDNOS) (F 44.9; 300.15)

❚Dissoziative Bewegungsstörungen (F 44.4)

❚Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (F 44.6)

2.4.2 Kontraindikation

Die Behandlung folgender Störungsbilder kann nur von fachlich ausgebildeten Traumatherapeutinnen mit speziellen Kenntnissen durchgeführt werden:

❚Akute schizophrene Erkrankungen und schizoaffektive Störungen (F 20, F 25 nach ICD-10)

❚Hirnorganische Erkrankungen mit starker kognitiver Beeinträchtigung wie Alzheimer-Demenz und andere Demenz-Krankheiten (F 00 und F 02 nach ICD-10)

❚Mittelgradige bis schwere Intelligenzminderung (F 71–73)

❚Extrem geringe körperliche Belastbarkeit bei schwerer Neurasthenie (F 48.0) sowie bei Depersonalisations- und Derealisationssyndrom (F 48.1)

❚Traumatherapie bei Kriegssoldaten/Veteranen; Kriegsneurose (K-PTBS in Arbeit für ICD-11)

❚Dissoziative Identitätsstörung (DIS)/früher als Multiple Persönlichkeitsstörung bezeichnet (F 44.81)

❚Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ (F 60.31)

3 Grundlagen: Allgemeine Psychotraumatologie

Der Begriff Trauma stammt aus dem Griechischen (τραύμα) und bedeutet Verletzung. Ein psychisches Trauma ist demnach eine seelische Verletzung. Huber (2007) bezeichnet Trauma als eine entstandene Wunde. Zu den seelischen Verletzungen gehören beispielsweise auch häufige soziale Demütigungen, Mobbing, Verlust durch Verlassenwerden oder frühe häusliche Vernachlässigung; bei Extrembelastungen oder lebensbedrohlichen Situationen sind es Krieg, Folter, sexuelle Körperverletzung oder schwerer Unfall. Solche seelischen Verletzungen oder Traumata beeinträchtigen den Menschen in seiner biopsychosozialen und psychophysiologischen Einheit.

Psychische Verletzungen haben körperliche Auswirkungen – und körperliche Verletzungen können seelische Beeinträchtigungen und emotionalen Leidensdruck zur Folge haben.

3.1 Definition: Was ist ein psychisches Trauma?

Man kann den komplexen Begriff des Traumas aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Einige Definitionen hierzu sollen ein breiteres Verständnis des psychischen Traumas vermitteln:

So beschreiben Gottfried Fischer und Peter Riedesser (2009, S. 84) in ihrem Standardwerk der Psychotraumatologie das Trauma „als ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationserfahrungen und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“.

Die Beständigkeit eines Traumas hängt von der Dauer des traumatischen Ereignisses sowie vom Hilflosigkeits- und Auslieferungsgrad eines Menschen ab. Ist die bedrohliche Situation massiv und sind die eigenen Coping-Strategien unzureichend, so fühlt sich die Betroffene hilflos und schutzlos ausgeliefert. Dauert dieser Zustand an, kann dies zu einem psychischen Trauma führen.

Bessel van der Kolk (2000) beschreibt das Trauma als ein schwarzes Loch: „Trotz der menschlichen Fähigkeit zu überleben und sich anzupassen, können traumatische Erlebnisse das psychische, physiologische und soziale Gleichgewicht eines Menschen in solchem Maße verändern, dass die Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis alle anderen Erfahrungen überschattet und die Gegenwart stark beeinträchtigt. Diese Tyrannei der Vergangenheit stört die Fähigkeit, sich auf neue wie auch auf vertraute Situationen zu konzentrieren.“ (ebd., S. 27).

Der amerikanische Psychiater Erich Lindemann beschrieb 1944 ein Trauma als einen plötzlich auftretenden, unkontrollierbaren Zusammenbruch eines Bindungskontakts (eigene Übersetzung aus dem Engl.). Was ein psychisches Trauma besonders kennzeichnet, ist das Phänomen, dass es in zeitlich unvorhersehbaren Abfolgen zu Stressreaktionen kommt, die Ähnlichkeiten mit einem oder mehreren traumatischen Erlebnissen haben. Das Lebensalter eines Opfers, die prädisponierende Persönlichkeit sowie der Grad des sozialen Eingebettetseins spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie ausgeprägt und stark die Belastung nach einem erlittenen psychischen Trauma das Leben beeinträchtigt. In Kap. 3.4 wird auf die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), eine der häufigsten Traumafolgestörungen, näher eingegangen (s. S. 41).

Eine häufig zitierte Definition stammt von der deutschen Psychologin und Traumaexpertin Michaela Huber (2007), die meint, dass der „Ausgangspunkt tatsächliche, extrem stressreiche äußere Ereignisse sind, welche eine Dynamik in Gang bringen können, die das Gehirn buchstäblich in die Klemme bringt“ (dies., S. 38). Die Klemme nennt Huber die „Traumatische Zange“ (ebd.). Sie beschreibt das hierarchisch arbeitende Nervensystem (top-down), symbolisiert durch die traumatische Zange, als eine Zuspitzung in mehreren Stufen:

1. Ein äußeres stressreiches Ereignis führt zu einer

2. Überflutung des Gehirns mit aversiven Reizen.

3. Wenn der Mensch nicht mehr davor fliehen kann oder nicht dagegen ankämpfen kann, ist die

4. Konsequenz: Erstarren und Fragmentierung im Sinne einer Lähmungsreaktion, auch als Totstellreflex bezeichnet.

3.2 Das 5-Phasen-Modell der normalen oder traumatischen Reaktion auf eine traumatische Erfahrung

Eine traumatische Reaktion kann man mit einer Immunreaktion beim Menschen vergleichen. Es handelt sich um eine komplexe Abwehrreaktion, die dazu dient, ein sehr bedrohliches, nicht verdaubares Ereignis optimal zu überstehen. Das bereits in die Jahre gekommene 5-Phasen-Modell (1986) des US-amerikanischen Psychiaters Mardi Horowitz scheint nach wie vor eine geeignete Darstellung zu sein, um den komplexen Ablauf einer Traumaerfahrung in verschiedenen Phasen leichter zu verstehen.

I. Die peri-traumatische Expositionsphase

Die normale Stressantwort auf eine bedrohliche Situation besteht aus: Aufschrei, Angst, Trauer und Wut. Der pathologische Erlebniszustand hingegen ist gekennzeichnet durch eine Überflutung von überwältigenden Eindrücken. Die betroffene Person wird von der eigenen unmittelbaren emotionalen Reaktion überschwemmt. Sie kann sich noch über lange Zeit in einem Zustand von Panik oder Erschöpfung befinden, entstanden durch die eskalierenden emotionalen Reaktionen im Körper.

II. Die Verleugnungsphase

Die Betroffenen wehren sich normalerweise in den nächsten Tagen bis Wochen gegen die Erinnerungen an die traumatische Situation; sie versuchen, diesen auszuweichen. Die pathologische Variante bedeutet hingegen: extremes Vermeidungsverhalten, Rückzug; evtl. Missbrauch von Medikamenten, Alkohol oder Drogen, um den seelischen Schmerz zu betäuben, im Sinne einer Abstumpfung, um diesen nicht wieder spüren zu müssen.

III. Die Intrusionsphase

Im Normalfall tauchen nach dem traumatischen Erlebnis unwillkürliche Bilder oder Erinnerungen dazu auf. Im pathologischen Fall sind diese sehr bedrohlich: Es kommt zu plötzlichen Flashbacks von angstauslösenden Bildern (z. B. Pistole, Blut), negativen Hörerlebnissen (z. B. Knall beim Autounfall) oder Ekel erregenden Geruchsempfindungen (z. B. fauliger Geruch in der traumatischen Situation). Die Flashbacks können bei Chronifizierung zu einer PTBS (Posttraumatischen Belastungsstörung) führen.

IV. Phase des Durcharbeitens

Normalerweise ist die Betroffene nach einer gewissen Zeit fähig, sich mit den traumatischen Ereignissen und der eigenen persönlichen Reaktion auseinanderzusetzen, z. B. in einer Trauma-Psychotherapie. Durch das Durch- und Aufarbeiten und das Einordnen der belastenden Erfahrungen gewinnt die Klientin ihre Coping-Strategien zurück. In der pathologischen Variante hingegen kommt es zu psychosomatischen Symptomen wie beispielsweise einer emotionalen Erstarrung oder emotional bedingter körperlicher Taubheit („numbing“).

V. Relative Abschlussphase

Die Betroffene hat nun die Möglichkeit, sich an das auslösende Ereignis in seinen wichtigsten Bestandteilen zu erinnern, die Erfahrung somit zu verarbeiten und abzuschließen. Sie muss nicht mehr plötzlich und unkontrolliert an die traumatische Situation denken. Sie erfährt damit wieder ihre Selbstkontrolle und Identität.

3.3 Flucht, Kampf und Erstarrung – drei Reaktionsmuster des autonomen Nervensystems auf Gefahr oder Lebensgefahr

Die drei Reaktionsantworten des autonomen Nervensystems – Flucht, Kampf, Erstarrung – sind zu verstehen als akute, unwillkürliche Stressreaktionen auf ein bedrohendes oder lebensbedrohendes Ereignis.

Die in der Traumatherapie gebräuchliche englische Bezeichnung „fight, flight and freeze reaction“ stammt von Walter Bradford Cannon (1932). Das Nervensystem vom Wirbeltier bis zum Menschen ist im Sinne der Homöostase darauf ausgerichtet, einen Zustand des Sich-sicher-Fühlens herzustellen.

Wenn es Gefahr wittert, schaltet das autonome Nervensystem blitzschnell um in den Modus „der Gefahr entrinnen“, was im Normalfall eine Fluchtreaktion mit Angst auslöst.

In Gehirn und Körper wird dabei eine Kaskade von Botenstoffen abgegeben, die eine Stressreaktion in Form von erhöhtem Herzschlag, beschleunigter Atmung und erhöhtem Blutdruck auslösen. Dies geschieht beispielsweise, wenn ein Haus in Brand gerät und die Menschen versuchen, vor den Flammen zu fliehen (engl. „flight“) und aus dem Fenster springen, um sich in Sicherheit zu bringen. Flucht ist quasi die erste Ebene einer Stressantwort bei Gefahr.

Ist diese Reaktion nicht erfolgreich oder unmöglich, schaltet unser Nervensystem auf Kampf und Angriff mit Wut um. Dies geschieht beispielsweise, wenn eine ältere Frau bemerkt, dass ihr ein Dieb die Handtasche entreißen will, und sie empört und entschlossen reagiert, sich mit allen Kräften zur Wehr setzt, um ihre Tasche kämpft und schließlich den verblüfften Räuber erfolgreich in die Flucht schlägt.

Diese zweite Ebene, die eine Kampfreaktion (engl. „fight“) auslöst, dient der Verteidigung, um eine Bedrohung abzuwenden.

Wenn jedoch ein lebensbedrohender Zustand ohne Chance auf Flucht oder Verteidigung eintritt, so schaltet unser Nervensystem augenblicklich in den Erstarrungsmodus um, in ein „Wie-gelähmt-Sein“ oder ein „Sich-nicht-vonder-Stelle-Rühren“. Wenn beispielsweise eine Bankangestellte von einem bewaffneten Bankräuber überfallen wird, würde jede Bewegung oder Flucht das Überleben gefährden. Dieser Zustand der dritten Ebene wird als Erstarren oder Totstellreflex (engl. „freeze“) bezeichnet.

Wir kennen diese drei autonomen Reaktionsmuster auch bei Wirbeltieren: Wird beispielsweise eine Maus von einer Katze angegriffen, so springt sie weg und rettet sich unter eine Regentonne. Kann die Katze aber die Maus mit den Krallen packen, so wird die Maus ganz steif und starr und lässt sich ohne Gegenwehr im Maul der Katze festhalten; bei der Maus wird der sogenannte Totstellreflex ausgelöst. Dies erhöht die Überlebenschance der Maus und führt dazu, dass die Katze etwas an Interesse verliert und die Maus freigibt, welche wie tot auf dem Boden liegen bleibt. Die Katze erkennt die Maus als tot, verliert den Jagdtrieb und in einem Moment der Unaufmerksamkeit nützt dies die Maus zur Flucht, zittert kurz am Körper und läuft los, um sich in Sicherheit zu bringen.

Entwicklungsgeschichtlich hat der Mensch diesen natürlichen Mechanismus, sich mit Motorik wieder aus der Starre zu bringen, „verlernt“. Das hängt nach Stephen Porges (2010) damit zusammen, dass im Reich der Tiere, in welchem es ums Fressen oder Gefressen-Werden geht, das autonome Nervensystem anders als beim Menschen darauf ausgerichtet ist, rasch vom Totstellreflex wieder in den Sympathikus umzuschalten, was das Überleben sichert. Traumatisierte Menschen verharren in dem Erstarrungszustand, der auch bei potenzieller geringer Gefahr leicht ausgelöst werden kann. Die dabei entstehende hohe innere Erregung (Lebensbedrohung) kann nicht abgeführt werden. Die Menschen fühlen sich im normalen Alltag häufig in ihrem Leben bedroht und wie gelähmt, bedingt durch eine chronische Stressreaktion in Gehirn und Körper. Menschen, die brutale sexuelle Körperverletzung vor dem Jugendalter erleben mussten, benötigen bei besten therapeutischen Voraussetzungen eine lange Zeit der Heilung und Regenerierung des chronisch gestressten Nervensystems, bis sie aus der seelisch-körperlichen Erstarrung herauskommen. Das bedeutet, dass der Mensch unter Umständen nachhaltig vom lebensbedrohlichen Ereignis geprägt wird, da sein Nervensystem nicht darauf adaptiert zu sein scheint.

3.4 Entstehung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)

Posttraumatische Belastungsstörungen gehen grundsätzlich einher mit lebensbedrohlichen Ereignissen und einem hohen Auslieferungsgrad. So gesehen stellt ein Verkehrsunfall für das Nervensystem eines Menschen eine lebensbedrohliche Situation dar. Man könnte daran sterben. Alles läuft bei Unfällen so schnell ab, dass man nicht die Zeit hat, bewusst zu reagieren. Auch wenn wir uns tagtäglich im Straßenverkehr bewegen, machen wir uns keine Gedanken, solange wir keinen schweren Unfall erlebt haben. Das Gefühl der Sicherheit und Unversehrtheit ändert sich bei Unfallopfern von einem Moment zum nächsten radikal.

Beispiel für eine PTBS

Eine Frau, die als Pendlerin täglich mit dem Auto zur Arbeit fährt, wird eines Tages von einem Autolenker übersehen und von der Seite gerammt. Ihr Auto gerät ins Schleudern und kommt auf der stark befahrenen gegenüberliegenden Fahrbahn zum Stehen. Wie durch ein Wunder können alle entgegenkommenden Fahrzeuge rechtzeitig anhalten, die Lenkerin bleibt unverletzt. Wochen und Monate nach dem Unfall stellen sich bei ihr Schlaflosigkeit, Schwitzen und Ängste ein. Dazu kommt, dass sie infolge auftretender Panikattacken nicht mehr in der Lage ist, ein Auto zu benutzen. Nach einem Jahr erfolgloser medikamentöser Behandlungen kommt sie in Therapie. Sie hat eine Posttraumatische Belastungsstörung davongetragen. Nach drei intensiven Traumatherapie-Sitzungen ist sie wieder in der Lage, selbst Auto zu fahren. Die oben angeführten Symptome sind danach nicht mehr aufgetreten.

4 Die therapeutische Grundhaltung in Traumafokus

Vergegenwärtigen wir uns die eigentliche Bedeutung des Wortes „Therapie“. Im Altgriechischen bedeutet θεραπεία (therapeia) „Dienst, Pflege, Heilung“. Wir stellen uns in den Dienst unserer Klientinnen, ihnen in ihrem Heilungsprozess zu assistieren und sie darin zu begleiten. Dies ist eine psychotherapeutische Grundhaltung, die nicht methodenabhängig ist.

Grundsätzlich ist es von großer Wichtigkeit, dass die Th. alles, was ihr an Fragen oder Hypothesen beim Ersteindruck durch den Kopf geht, zur Seite legt, sie ihre eigenen Sinne öffnet, um sich ganz auf die Kl. einzustellen, die eine Behandlung benötigt. Für eine erfolgreiche therapeutische Behandlung ist es wichtig, darauf zu fokussieren, was uns eine Kl. mitteilt und anvertraut, und erst in zweiter Linie, wie wir es interpretieren und bewerten.

Damit eine Kl. stets die Kontrolle über das Geschehen behalten kann, holen wir bei therapeutischen Interventionen regelmäßig ihr Einverständnis ein, indem wir beispielsweise fragen „Möchten Sie das ausprobieren?“ oder darauf hinweisen „Lassen Sie mich wissen, wenn etwas unangenehm wird“. Wir kündigen jeden Schritt unsererseits an, um insbesondere traumatisierten Menschen ihre Selbstkontrolle zu gewährleisten; wir bereiten sie schrittweise vor und instruieren sie, bevor wir gemeinsam einen neuen Schritt machen. Nicht die Th. ist es, die den Prozess in die Hand nimmt, sondern die Kl., die die Th. dorthin führt, wo sie Unterstützung braucht. Insofern können Annahmen, frühzeitige Schlussfolgerungen oder lange Anamnesen zu Beginn eines Erstkontaktes die Auftragslage beeinträchtigen oder verfälschen.

Zur therapeutischen Grundhaltung gehört in erster Linie, einer Kl. zuhören zu können, ohne voreilige Hypothesenbildung und genaues Registrieren, was die Kl. im Inneren bewegt und wie sie bisher mit der geschilderten Belastung umgegangen ist. Gunther Schmidt beschreibt dies als Kompetenz einer Kl.

Die Vorgehensweise in Traumafokus ist grundsätzlich prozessorientiert, d. h. weniger zielorientiert, da weder Klientin noch Therapeutin trotz einer anfänglichen Fokussierung auf das Ziel der Therapie oder einer Sitzung wissen können, was im Unbewussten einer Kl. schlummert und in welcher Weise sich unverarbeitete Erinnerungen offenbaren. Eine unvoreingenommene, offen begleitend-neugierige Haltung erscheint dafür am geeignetsten. Es erweist sich als effektiv, wenn wir Therapeutinnen jegliche noch so naheliegenden kognitiven Vermutungen beiseitelassen, da sie einen Therapieprozess diffuser werden lassen und das Unterbewusstsein der Klientinnen hemmen können.

Zur therapeutischen Grundhaltung zählt ebenso eine aufmerksame Fokussierung auf die Augenpositionen einer Kl., während sie über Belastendes spricht. Diese Grundhaltung ermöglicht es Klientinnen, diese Augenposition, die wir in Traumafokus Augenfokus nennen, unbewusst beizubehalten. Die Wirkungsweise dieses therapeutischen Prinzips wird ausführlich in den Kap. 4.1, 8.1 und 8.2 (siehe S. 44, S. 92 und S. 93) beschrieben.

Das dritte Prinzip in der therapeutischen Haltung ist das Beobachten der Atmung der Kl. und gegebenenfalls die Hinführung zu einer bewussten Atemregulation. Bei Säugetieren und Menschen ändert sich die Atmung dann, wenn das Nervensystem von Sicherheit auf Gefahr oder auf Lebensgefahr umschaltet. Wir können dieses neurophysiologische Phänomen in der Traumatherapie genau beobachten und therapeutisch nutzen.

Ein weiterer wertvoller Aspekt traumatherapeutisch orientierter Arbeit liegt darin, dass jede Kl. zahlreiche verborgene Ressourcen in sich trägt, die es mit ihr gemeinsam wiederzuentdecken gilt. In TF haben wir dabei verschiedene Zugangsmöglichkeiten:

❚eigene Körper- und Sinnesressourcen

❚Bindungsrepräsentanzen

❚im Körper gefühlte Ressourcen wie Erleichterung, Freude, Gelassenheit, Ruhe usw.

❚das Formulieren von Wünschen und Zielen sowie das Entwickeln von inneren Bildern dazu

In Traumafokus verwenden wir eine weiterentwickelte Form der Felt-Sense-Fokussierung, die auf Eugene Gendlin (1998) zurückgeht. Bereits das sorgsame Beobachten von Augenpositionen und Atemmustern unterstützt und verstärkt die Tragfähigkeit des therapeutischen Prozesses zwischen Klientin und Therapeutin.

Die therapeutische Haltung und Einstellung gegenüber Menschen mit traumatischen, unverarbeiteten Erlebnissen, chronischen Schmerzerkrankungen oder mit schweren, das Leben tief beeinträchtigenden dissoziativen Störungen nimmt in Traumafokus eine zentrale Rolle ein.

4.1 Wahrnehmen und Beobachten: Augenpositionen – Augenfokus

Das visuelle System, das Sehen, ist möglicherweise unser wichtigster Sinn, der uns Orientierung im Raum gibt. Wenn wir uns im Wald verlaufen und die Orientierung verlieren, nimmt das Sicherheitsgefühl deutlich ab. Ähnlich verhält es sich bei einem Kind, das am Flughafen plötzlich seine Eltern nicht mehr sieht und dem auf einmal alles sehr fremd erscheint. Eine gute visuelle Orientierung gibt uns Menschen Sicherheit. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass sich gerade in der Traumatherapie Methoden durchgesetzt haben, die sich mit Augenbewegungen oder Blickrichtungen beschäftigen (vgl. dazu Kap. 1.3).

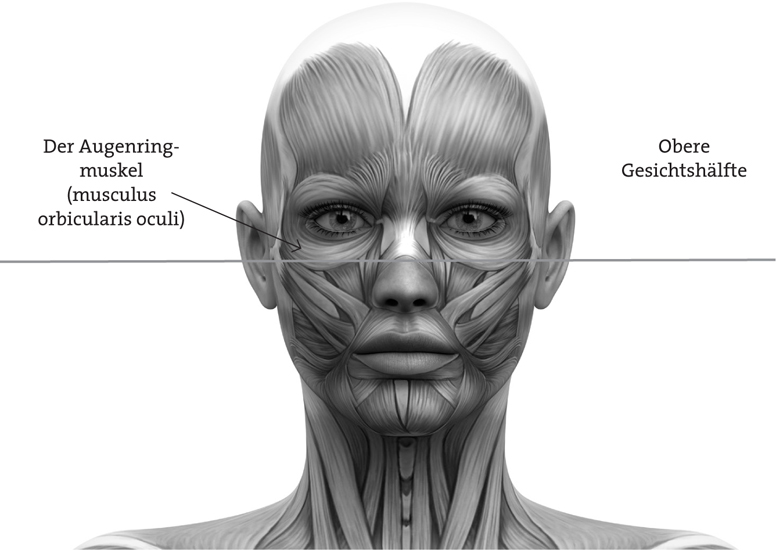

Eines der wichtigsten Prinzipien in Traumafokus ist die Haltung des Beobachtens mit ruhiger Neugierde, insbesondere des oberen Gesichtsbereiches, von Porges „upper face“ genannt (siehe Abb. 1). In diesem Bereich sind unsere Emotionen erkennbar.

Abb. 1 Gesichtsmuskeln der Mimik nach Porges

Wir beobachten gleichzeitig, wohin eine Klientin jeweils blickt (Augenfokusse), während sie etwas Belastendes im Körper spürt oder darüber spricht. Wenn die Augen nur kurz in der Position der Aktivierung verweilen, sagt dies lediglich, dass die Erregung zu groß ist, um die Blickrichtung weiterhin aufrechthalten zu können.

Wir nennen diese therapeutische Technik den sogenannten impliziten Augenfokus, der auch in Kap. 8.2 behandelt wird. Es hat sich herausgestellt, dass Klientinnen unbewusst in positiver Weise reagieren und sich emotional wahrgenommen fühlen, wenn die Th. ruhig-beobachtend die Augenpartien der Kl. wahrnimmt. Porges (2011) weist in diesem Punkt darauf hin, dass der Augenkontakt einen hauptsächlichen Bindungsfaktor darstellt.

4.2 Bindung und soziale Sicherheit

Wie entsteht beim Menschen eigentlich soziale Sicherheit? Bei der Geburt beginnt eine intensive bidirektionale Kommunikation zwischen dem Neugeborenen und seinen Eltern. Über die Sinneskanäle, Motorik und Mimik erfährt das Neugeborene im ersten Lebensjahr Schutz und Geborgenheit. Wenn das Kleinkind den vertrauten Klang der mütterlichen Stimme (Prosodie) hört, reagiert es mit einem Glucksgeräusch. Dabei findet gleichzeitig ein intensiver Augenkontakt statt, der Emotionen von Neugierde und Freude weckt, die Mimik beider wird synchron. Das Baby ist weit vom Boden entfernt und fühlt dennoch Sicherheit und Halt, d. h. Sympathikus – Erregung ohne Gefahr (siehe Abb. 2).

Wenn die Signale des mütterlichen Elternteils dem Kind Sicherheit und Vertrauen vermitteln, wirkt sich diese soziale Interaktion auf beide Beteiligten unterstützend aus, d. h., es findet nach Porges (2017) eine Ko-Regulation statt. Säugetier und Mensch sind funktionell durch ihr Bedürfnis definiert, mit einem anderen ko-regulieren zu müssen. Menschen, die miteinander verbunden sind, können sich gegenseitig beruhigen und Sicherheit geben; das Gleiche können wir mit Selbstregulation nicht erreichen. Diese Erkenntnisse von Porges können psychotherapeutisch wirkungsvoll genutzt werden, insbesondere dann, wenn Klientinnen im frühen Kindesalter emotionale Vernachlässigung oder Gewalt erfahren haben. Der Kinder- und Jugendpsychiater Heinz Stefan Herzka (2004, S. 3) beschreibt, dass Kinder, die Ausbeutung und Misshandlung erlebt haben, die Mimik von anderen bei Kontakt mit erhöhter Wachsamkeit betrachten.

Abb. 2 Sicherheit durch Ko-Regulation

4.3 Kommunikation der rechten Hirnhemisphären von Therapeutin und Klientin

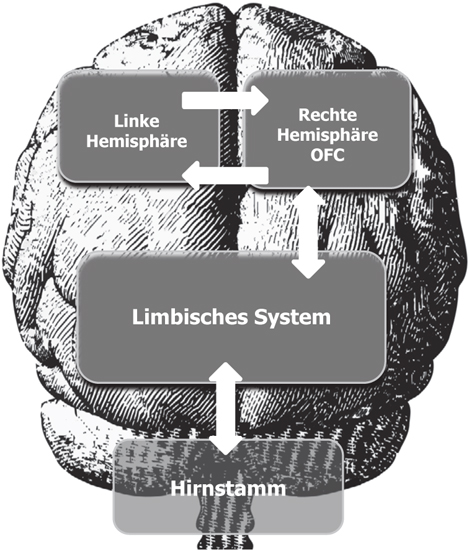

Allan Schore (1994) beschreibt, dass die emotionale Kommunikation zwischen Therapeutin und Klientin als ein psychobiologisches Kernstück der therapeutischen Allianz anzusehen ist, sodass die Kontaktverbindung der rechten Hirnhemisphäre der Th. zur rechten Hirnhemisphäre der Kl. für den therapeutischen Entwicklungsprozess essenziell ist. Die Schaltkreise der Wahrnehmung und des Bewusstseins in unserem Gehirn verlaufen in aufsteigenden Bahnen vom Körper zum Gehirn (siehe Abb. 3):

1. Der Hirnstamm reguliert die autonomen Funktionen wie Atmung, Blutkreislauf, Herzschlag und das Schmerzsystem.

2. Von dort werden die Netzwerke der Motivations- und Emotionszentren des limbischen Systems aktiviert.

3. Von dort wiederum gelangen die Übertragungssignale in die höheren Hirnzentren zur rechten kortikalen Hemisphäre, wo unser implizites Gedächtnis, unsere Bildvorstellung und Intuition aktiviert werden. Bis hierher verlaufen alle Prozesse unbewusst.

4. Erst jetzt werden die kortikalen Areale der linken Hemisphäre aktiviert, wo Sprache und Kognitionen angesiedelt sind. Hier werden die Reizimpulse mental ausgewertet und gelangen in absteigenden Bahnen über die rechte Hirnhemisphäre zum limbischen System und Hirnstamm zurück.

Wie man in Abb. 3 erkennen kann, verlaufen die Netzwerkschaltungen im Gehirn immer über die rechte Hirnhemisphäre, die auch mit dem Körper verbunden ist. Der orbitofrontale Kortex (OFC) verbindet das emotionale Gehirn (limbisches System) mit dem denkenden Gehirn (präfrontaler Kortex).

In unserer rechten Gehirnhemisphäre laufen insbesondere die unbewussten Prozesse ab, die in unserer „Bibliothek“ im Hippocampus des limbischen Systems noch nicht als Sinnzusammenhang abgelegt sind. „Die diffus und wenig

Abb. 3 Hierarchische Verarbeitungsprozesse im Gehirn (nach A. Schore, 2018, S. 75) differenzierte rechte Hemisphäre hat den Effekt, dass sie auf jeden Stimulus reagiert, sogar auf Sprachstimuli, und noch dazu viel schneller und früher als die nachgereihte linke Hemisphäre. Die Auswertung von Stimuli ist in der linken, kognitiven Hemisphäre langsamer und benötigt in der semantischen Analyse länger“, so Schore (2018, S. 75).

Die rechte Hirnhemisphäre ist in der Psychotherapie dominant. Nachfolgend ist ein kritisches Beispiel angeführt, das zeigt, wie leicht der therapeutische Prozess negativ beeinflusst werden kann:

Beispiel für die negative Beeinflussung des therapeutischen Prozesses Wenn die Th. während der Therapiesitzung für kurze Zeit abgelenkt oder in Gedanken versunken ist, kann es passieren, dass die Kl. sich dadurch mitten in der Traumaverarbeitung allein gelassen fühlt. Auch wenn die Th. von einer plötzlich auftretenden Panik der Kl. überrascht wird und davon kurzfristig überfordert ist oder darauf leicht verunsichert reagiert, wirkt sich diese Reaktion der Th. rechtshemisphärisch implizit auf die Kl. aus, ohne dass den beiden Akteurinnen der Zusammenhang bewusst ist. Die Kl. fühlt sich dadurch unbewusst gestresst und steigt unwillkürlich aus dem Verarbeitungsprozess aus.

Die Studien von Schore (2016) zeigen in eindrucksvoller Weise, wie sich implizite Vorgänge in den Gehirnarealen von Kl. und Th. buchstäblich überlappen bzw. synchron werden. Bisher hätte man die Verhaltensweisen der Kl. als Widerstand gedeutet.

All das, was wir unmittelbar wahrnehmen, hören, spüren oder gerade fühlen, beeinflusst unsere Kognitionen und ruft vorangegangene implizite Gedächtnisinhalte auf. In der Psychologie nennt man diese Vorgänge Priming.

Die Prinzipien der therapeutischen Beziehung basieren auf interpersonellen neurobiologischen Mechanismen, wodurch Wachstumsprozesse mithilfe von Psychotherapie gefördert werden. Ebenso werden dadurch Bindungsmechanismen reaktiviert, was eine differenzierte Entwicklung des impliziten Selbst (die rechte Hirnhemisphäre betreffend) ermöglicht, so Schore (1996).

Dies zeigt, welch große Bedeutung der therapeutischen Haltung beigemessen wird, um eine Verarbeitung traumatischer Inhalte während einer Therapiesitzung wirksam zu machen. Ein weiteres zentrales Element in Traumafokus ist die Beobachtung und therapeutische Nutzung der unwillkürlichen Atmung bei Kl.

4.4 Die Atmung als therapeutische Grundlage in Traumafokus

Die therapeutische Nutzung der Atmung reicht bis in die 20er-Jahre des

20. Jahrhunderts. Im Autogenen Training nach Johannes Heinrich Schultz wurden bereits Übungstechniken verwendet, die das autonome Nervensystem aktivieren und eine Beruhigung herbeiführen sollten.

Details

- Seiten

- 176

- ISBN (ePUB)

- 9783991113751

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2021 (November)

- Schlagworte

- chronischer Schmerz Traumafokus Psychotherapie Gunther Schmidt Brainspotting psychischer Stress Thomas Ch. Weber Traumata