Zusammenfassung

Es ist aus der Praxis für die Praxis geschrieben und enthält zahlreiche nützliche Hinweise, welche unmittelbar Eingang in die tägliche Praxis finden können. Es stellt ein Kompendium langjähriger klinischer Erfahrungen im Umgang mit ProblempatientInnen dar.

Der gegenwärtige Wissensstand der Dentalpsychologie wird reflektiert und erweitert um:

• Konzeption der „Integrativen Anxiolyse“

• Burnout bei ZahnärztInnen

• Idiome der Psychosomatik

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 3. Auflage

Es ist für Autor und Verlag eine große Freude, wenn es sich bereits nach relativ kurzer Zeit als notwendig erweist, das Vorwort für eine dritte Auflage zu schreiben. Diese wurde dort, wo es notwendig erschien, aktualisiert und erweitert. Zusätzlich wurden neue Kapitel hinzugefügt.

Bevor jemand beginnt, dieses Buch zu lesen, möchte er wissen, was ihn erwartet.

Er hat ein legitimes Interesse daran, zu erfahren, was unter »Dentalpsychologie« verstanden wird.

Nicht verstanden wird eine Disziplin, welche die Auffassung vertritt, bestimmte im Rahmen der zahnärztlichen Tätigkeit bei Patienten zu beobachtende körperliche Manifestationen, Funktionsstörungen, Krankheiten oder Verhaltensweisen seien unter dem Etikett »psychogen«, »psychosomatisch« oder »psychisch krank« als Sonderfälle auszugrenzen.

In diesem Buch wird vielmehr versucht, darzustellen, in welch vielfältiger Weise psychosoziale Einflüsse ihre Bedeutung haben auf Verhaltensweisen von Patienten – ebenso wie von Ärzten – aber auch auf Entstehung, Verlauf und Prognose von Erkrankungen.

Im Sinne eines bio-psycho-sozialen Krankheitsverständnisses werden die jeweils beteiligten psychologischen, biologischen, aber auch physikalischen, chemischen wie auch mikrobiologischen Faktoren diskutiert.

Die Verfügbarkeit moderner bildgebender Verfahren und der Einsatz verfeinerter neurophysiologischer Untersuchungsmethoden haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass der Aspekt des Biologischen im psychosomatischen Kontext des Bio-Psycho-Sozialen stark an Bedeutung gewonnen hat.

Waren noch vor zwei Jahrzehnten die Ergebnisse der Neuro- und Psychophysiologie wenig anschaulich und schwer integrierbar, so konvergieren inzwischen die Ergebnisse der Biochemie, der Immunologie, der Neurophysiologie und der Verhaltenswissenschaften in erstaunlichem Maße.

Daraus entsteht mehr und mehr eine integrative Wissensbasis als Fundament, auf welches sich sowohl biologische als auch psychologische Aspekte des bio-psycho-sozialen Geschehens stützen können.

In dem vorliegenden Werk wurde versucht, auf Basis der theoretischen Grundlagen jeweils konkrete praktische Konzeptionen und Empfehlungen mit therapeutischer Relevanz für den klinischen Alltag abzuleiten.

Da viele Zahnärzte die Behandlung von Kindern, von Angstpatienten oder von psychisch Kranken oder Behinderten als besondere Herausforderung, aber auch als besondere psychophysische Belastung empfinden, wurde diesen Bereichen unter den Stichwörtern »Integrative Anxiolyse« und »Psychohygiene des Zahnarztes« besonderer Stellenwert eingeräumt.

Mit Kapiteln über psychologische Aspekte medizinischer Fortbildung, über Psychopharmakologie, über Hypnose und Hypnotherapie, über die Psychosomatik des alternden Patienten sowie über die Methodik der »Balint-Arbeit« werden Themenbereiche angesprochen, welche in den meisten Lehrbüchern der Dentalpsychologie kaum Erwähnung finden.

Das Buch baut auf den Erfahrungen von nahezu vier Jahrzehnten klinischer Tätigkeit im größten österreichischen psychiatrischen Krankenhaus auf und ist aus der Praxis für die Praxis geschrieben.

Es wendet sich an Zahnärzte, Ärzte, Psychologen, Studenten der Medizin, Zahnmedizin und der Psychologie gleichermaßen wie an medizinisches und zahnmedizinisches Hilfspersonal und an interessierte Laien.

Dementsprechend wurde versucht, einen sinnvollen Kompromiss zwischen Wissenschaftlichkeit und Praxisnähe zu finden.

Sollte der Leser dem Werk den einen oder anderen nützlichen Hinweis für seine weitere berufliche Tätigkeit, für sich selbst oder auch für sein privates Umfeld entnehmen können, so hätte dieses Buch seinen Zweck erfüllt.

Wien, im März 2021 |

Gerhard Kreyer |

Das Kauorgan in seiner Doppelbedeutung für Psyche und Soma

Erfahrenen Zahnärzte ist seit langem bewusst, dass ihr eigentliches, zentrales Betätigungsfeld – das Cavum oris – eine besonders persönlichkeitsnahe Schlüsselzone des menschlichen Körpers darstellt, welche sich in vielerlei Hinsicht von anderen Körperregionen unterscheidet.

Den Mund nur als anatomische Region zu verstehen, in welchem sich die Zähne als primäre Objekte der zahnärztlichen Tätigkeit befinden, würde der Komplexität der sich stellenden Aufgaben nicht gerecht. Bisweilen stellt sich das Kauorgan geradezu als Bühne einer komplexen allgemeinmedizinisch-psychosomatischen Problematik dar (Slavicek, 2000).

Dies hat sowohl psychologische als auch anatomische Gründe, welche ihrerseits ihre Wurzel zum Teil in der Ontogenese des jeweiligen Individuums haben, zum Teil aber in der allgemeinen Phylogenese.

Bei einem der stammgeschichtlich ältesten – und gleichzeitig interessantesten – Lebewesen, welches dementsprechend häufig Einzug in Sagen und Mythen unterschiedlichster Kulturkreise fand, der echten Hydra, findet sich ein Netz von Nervenzellen, welches im Bereich der Oralzone um den Faktor 3 bis 4 höher ist als in allen anderen Körpergegenden. Zwar haben Form und Funktionsweise des Kauorgans im Rahmen der Phylogenese zahlreiche Entwicklungsstufen durchgemacht, so blieb die Urbedeutung des Mundes doch stets die gleiche, wobei sich die belebte Welt als eine stete Abfolge von Verschlingen und Verschlungenwerden darstellt.

Offensichtlich sind auch beim so genannten »modernen Menschen« archetypische Schichten des Unterbewussten in besonderer Weise emotionssteuernd wirksam, zu welchen auf bewusster Ebene kaum oder nur auf mühevollen Umwegen Zugang gefunden werden kann.

Oft sind es Märchen und Sagen, die bei der Spurensuche nach solchem »Urwissen« hilfreich sind: Die Ungeheuer von Scylla und Charybdis, die jeden Seefahrer verschlingen, der sich ihnen nähert, der Vogel Rock, der mit seinen riesigen Krallen sich die Beute aus der Luft holt, der alles verschlingende Drache, aber auch der böse Wolf im Märchen vom Rotkäppchen.

Zahlreiche Traumprotokolle geben ebenfalls beredtes Zeugnis von diesem Aspekt des Unterbewussten.

Man würde der umfassenden Rolle des Kauorgans allerdings nicht gerecht, wollte man es auf die Funktion der Nahrungsaufnahme und der Mastikation beschränken: Es handelt sich bei der Oralregion nämlich auch um ein besonders hoch entwickeltes »Sinnesorgan« mit mannigfaltigen, lebenswichtigen Funktionen.

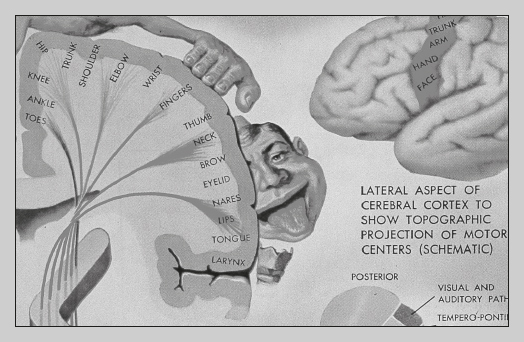

Abb. 1: »Homunculus« nach Penfield und Rasmussen (1950). Aus: Netter F. H.: The Ciba Collection

Dies wird aus neuroanatomischer Sicht besonders deutlich, stellt doch die corticale Repräsentation der Orofazialregion sowohl in motorischer als auch in sensorischer Hinsicht im Bereich des Gyrus prae-centralis bzw. post-centralis die bei weitem ausgedehnteste Körperregion dar, wie am so genannten »Penfield’schen Homunculus« (Penfield und Rasmussen, 1950) deutlich zu erkennen ist.

Dieses hochsensible »Sinnesorgan« Mund umfasst die Sinnesmodalitäten des Tast- und Drucksinnes, des Temperatursinnes sowie des Geschmacks- und Geruchssinnes.

Aufgrund dieser mehrdimensionalen, vielfältigen Sensibilität kommt der Oralregion ein besonderer Stellenwert innerhalb des so genannten »Körper-Schemas« zu, unter welchem »das Innewerden des eigenen Körpers in Gestalt einer räumlichen Vorstellung« zu verstehen ist (Sergl, 1996).

Abb. 2: Oftmals sind auch Witze Ausdrucksformen des Unbewussten. Nebenstehende Bildsequenz bringt die Bedeutung der Oralregion als Sinnbild für sexuelle Attraktivität zum Ausdruck.

Ein neuroanatomischer Hinweis auf die besondere Ich-Nähe des Mundbereichs liegt auch in der Tatsache, dass die Oralregion nicht nur in den Bereichen des sensorischen bzw. motorischen Cortex des Menschen überproportional repräsentiert ist, sondern auch in den sensiblen und motorischen Zonen des Thalamus sowie des Globus pallidus, welche die besondere emotionale Bedeutung dieser Region u.a. auch für die jeweilige affektive Bewertung eines Reizes der Oralregion unterstreichen.

Dies deckt sich auch mit Kernaussagen aus tiefenpsychologischer Sicht, insbesondere der Schule von Sigmund Freud (Freud, 1895, 1905, 1917), welche im Rahmen der psychosexuellen Entwicklung der so genannten Oralphase – die vom Zeitpunkt der Geburt bis etwa zum 18. Lebensmonat dauert – einen ganz besonderen Stellenwert zumisst.

Während dieser Zeit ist es der Mund, die Oralregion, welche dem Säugling orale Befriedigung durch das Saugen an der Mutterbrust – ersatzweise auch am Daumen oder Schnuller – ermöglicht. Andererseits ist sie auch wesentlichstes Ausdrucksorgan für Unlust oder Schmerz, was in Weinen oder Schreien seine Manifestation findet.

Es erscheint naheliegend, dass Störungen oder Traumatisierungen während dieser sensiblen frühkindlichen Entwicklungsphase, in welcher es darum geht, »Urvertrauen« an Stelle von »Urmisstrauen« aufzubauen, nachhaltige Auswirkungen haben können.

_ |

Aus tiefenpsychologischer Sicht kommt der Oralregion ganz besondere Bedeutung zu. Der Zahn wird hier verstanden in seiner Symbolik als Sinnbild von Vitalität, Aggressivität, Kraft und Potenz. Zahnverlust wird dementsprechend gleichgesetzt mit Potenzverlust bzw. Verlust sexueller Attraktivität. |

Dementsprechend beschreibt Freud auch so genannte »orale Charakterzüge« des Erwachsenen, wie etwa eine Neigung zum Beißen, Ausspucken, Essen, Rauchen, aber auch Besitzstreben, Neid und Aggressivität.

Manche so genannten »psychogenen Parafunktionen« wie Daumenlutschen, Nägelbeißen, Bleistiftkauen, Lippenbeißen, Wangensaugen sowie paradoxe Schluckgewohnheiten u.a. können ebenfalls unter diesem entwicklungspsychologischen Aspekt interpretiert werden.

Dazu kommen allerdings – in dieser frühkindlichen Phase besonders wesentliche – Aspekte im Sinne der Bahnung neuromuskulärer Reflexmuster: Wird dem Säugling – aufgrund von Stillunfähigkeit oder Stillunwilligkeit – der physiologische Weg des Gestilltwerdens an der Mutterbrust vorenthalten, so erweist es sich für diesen als nicht zwingend nötig, die für das effektive Saugen an der Mutterbrust nötigen enoralen neuromuskulären Reflexabläufe zu erlernen, insbesondere dann, wenn man dem »Flaschenkind« den Zugang zu Milch dadurch »verbessern« will, dass man die Öffnung zum Sauger artifiziell vergrößert, sodass aus dem Sauger ein Gießer wird und der »Säugling« zum »Gießling« mutiert.

Gelingt es während dieser Zeit nicht in ausreichendem Maße – und die Doppelbelastung berufstätiger Mütter macht dies gewiss nicht einfacher – dem Kind eine Atmosphäre von Ruhe, Geborgenheit und »Nestwärme« zu vermitteln, so kann dies nicht nur zu u.U. negativen Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch zu zahnmedizinischen Folgeproblemen führen, deren entwicklungsgeschichtlicher Ursprung a priori oft nur schwer erkennbar ist.

Diese allgemeine Problematik gibt das Gedicht eines Abiturienten treffend wieder, auf das der Wiener Psychosomatiker Erwin Ringel hingewiesen hat (zitiert bei Fleischer-Peters, 1985).

Ich wollte Milch

und bekam die Flasche,

ich wollte Eltern

und bekam Spielzeug,

ich wollte reden

und bekam ein Buch,

ich wollte lernen

und bekam Zeugnisse,

ich wollte denken

und bekam Wissen,

ich wollte einen Überblick

und bekam einen Einblick,

ich wollte frei sein

und bekam Disziplin,

ich wollte Liebe

und bekam Moral,

ich wollte Glück

und bekam Geld,

ich wollte Freiheit

und bekam ein Auto,

ich wollte einen Sinn

und bekam eine Karriere,

ich wollte Hoffnung

und bekam Angst,

ich wollte ändern

und erhielt Mitleid,

ich wollte leben – …

Derartige Autoritätskonflikte sowie funktionelle Störungen bzw. psychosomatische Manifestationen des Orofazialbereichs können ihre Ursachen in Störungen der Entwicklungsgeschichte des Individuums haben:

_ |

Der frühkindlichen »oralen Phase« kommt für Stellenwert und Funktionsweise des Kauorganes doppelte Bedeutung zu. Einerseits als sensible Schlüsselphase der Persönlichkeitsentwicklung, andererseits als Zeitabschnitt, in welchem wesentliche enorale Reflexabläufe erlernt und gebahnt werden. |

Im Zuge des fortschreitenden Reifungsprozesses der Persönlichkeit entwickeln sich Zug um Zug die weiteren Funktionsdeterminanten des Kauorgans in ihrem jeweiligen Kontext zu Psyche und Soma des Individuums mit entsprechendem Stellenwert im Sinne eines bio-psycho-sozialen Krankheits- bzw. Gesundheitsbegriffes:

1) Kaufunktion

2) Digestionsfunktion

3) Sprache und verbale Kommunikation

4) Haltung und nonverbale Kommunikation

5) Ästhetik, Außenpräsentation und Selbstwahrnehmung

6) pluripolares »Sinnesorgan«

7) Stressverarbeitung bzw. Aggressionsabfuhr

_ |

Der Kaufunktion als namensgebender Funktion kommt zwar eine wesentliche, keineswegs aber die alleinige Bedeutung des Kauorgans zu. |

Zur Digestivfunktion als craniales Ende des Verdauungstraktes mit den Ausführungsgängen von drei paarigen Speicheldrüsen gesellt sich die Sprache als für den Menschen bedeutendstes interpersonales Kommunikationsmittel.

Dennoch ist es so, dass die nonverbal-kommunikative Ebene zwischen Menschen – eben auch zwischen Arzt und Patient – in ihrer Aussagekraft, Stimmigkeit und Unmittelbarkeit die des gesprochenen Wortes übertrifft: Nur etwa 10 % einer Aussage sind vom Inhalt bestimmt, ca. 35 % von der Modulation der Stimme und der Löwenanteil von etwa 55% von der Gesamtheit aller nonverbalen, im weiteren Sinne auch »psychosomatischen« Botschaften des Senders, welche man »Körper-Sprache« nennt (Molcho, 1996).

Interessanterweise dürfte sogar eine Assoziation bestehen zwischen Zahnokklusion, der Gleichgewichtsverteilung des Körpers beim Stehen sowie der Fußdruckverteilung beim Gehen (Parey et al. 2009).

Dabei ist auch wesentlich die Kopfhaltung in ihrer Beziehung zum Halte- und Stützapparat, zum gesamten neuromuskulären System zu verstehen, aber auch die Lippenhaltung, die Haltung der Mundwinkel, die Spannung der Nasolabialfalten und vieles andere. |

_ |

Auf den Stellenwert der Oralregion als multimodulares und pluripolares Sinnesorgan wurde schon hingewiesen.

Von großer Bedeutung nicht nur für die Außendarstellung und Interaktion mit der Umgebung, sondern vielleicht noch wichtiger für die Selbstwahrnehmung und das Selbst-Verständnis ist die Ästhetik des Kauorgans.

Dabei handelt es sich um eine Problematik, welche nicht nur zu adäquaten, sondern auch zu inadäquaten Behandlungsbegehren an den Zahnarzt führen kann und zwar in allen zahnmedizinischen Teilbereichen von der konservierenden Zahnheilkunde über die Chirurgie zur Prothetik bis zur Kieferorthopädie.

Fließende Grenzen zwischen »noch physiologisch« und »schon pathologisch« finden sich in besonderer Weise beim Orofazialsystem als Erfolgsorgan von Stress- bzw. Aggressions-Abbau-Mechanismen bzw. von funktionellen oder psychosomatischen Störungen im engeren Sinn.

Neben anderen Funktionen kommt dem Kauorgan auch eine Bedeutung für Stressabfuhr und Aggressionsverarbeitung zu. Dabei sind die Grenzen zwischen physiologisch und pathologisch fließend. |

_ |

Das Orofazialsystem ist darüber hinaus Manifestationsorgan einer Reihe funktioneller Störungen bzw. psychosomatischer Krankheiten.

Der so genannte »schwierige Patient« – Die Psychosomatik des Zahnarztes

Die Zahnarzt-Patient-Beziehung umfasst eine Vielzahl intermittierender Variablen, welche einander gegenseitig beeinflussen, einerseits beim Arzt selbst, andererseits beim Patienten. Darüber hinaus kommen aber auch eine ganze Reihe von »Umfeld«-Determinanten zum Tragen, die in ihrer jeweiligen Bedeutung im Einzelfall kaum exakt auszuloten sind.

Soweit es die psychische bzw. die psychosomatische Situation des Patienten betrifft, wird deren Stellenwert im Rahmen einer modernen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in letzter Zeit zunehmend entdeckt und hat auch in der zahnärztlichen Literatur entsprechenden Niederschlag gefunden. Termini wie »Zahnarzt-Angst«, »Dental-Anxiety« oder der etwas fragwürdige Begriff der »Dentophobie« wurden geprägt und publiziert (Pillard und Fischer, 1970; Rankin und Harris, 1984; Kreyer, 1982, 1988, 1990, 2009; Scott und Hirschmann, 1982; Walsh, 1962; Schors, 1990).

Spezielle Fragestellungen wie »psychogene Prothesen-Unverträglichkeit«, »zahnärztliche Psychagogik« oder die Problemkreise psychisch Behinderter und Drogenabhängiger in der Zahnmedizin wurden angesprochen, vereinzelt sogar im Zusammenhang mit durch umfassende empirische Untersuchungen untermauerten Konzepten, wie dies etwa bei der »Integrativen Anxiolyse« nach Kreyer oder bei dem von Jöhren und Sartory vorgestellten Konzept der Fall ist (Bochner, 1988; Ingersoll, 1987; Jörgen und Sartory, 2002; Kendall, 1999; Kent, 1984; Kreyer, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 2009; Margraf-Stiksrud, 1996; Müller-Fahlbusch und Marxkors, 1981; Winnberg und Forberger, 1983; Sergl und Müller-Fahlbusch, 1989, 1990; Sergl et al., 1998; Wetzel, 1982; Raith und Ebenbeck, 1986).

Dem Problem der psychophysischen Belastung des Zahnarztes im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit, insbesondere auch durch Konfrontation mit so genannten »schwierigen Patienten« und durch deren spezielle Verhaltensweisen bzw. Problemlösungsmechanismen (»pain games«, »doctor shopping«, »Koryphäen-Killer-Syndrom« etc.), wurde von psychologischer und auch medizinischer Seite bisher nur geringe Aufmerksamkeit zuteil (Augustiny, 1983; Balint E., 1975; Balint M., 1965; Cooper, 1980; Fleischer-Peters, 1988; Graber, 1989; Heim, 1983; Kastenbauer, 1987; Kreyer, 1986, 1989, 1990, 1991, 2008; Meyer et al., 2002; Neuhauser, 1984; O’Shea-Corha und Ayer, 1984; Radanov, 1983; Roth, 1984; Schneller, Bauer und Micheelis, 1980; Weinstein et al., 1982).

Darüber hinaus werden in diversen Arbeiten wesentliche Schlüsselbegriffe mit zum Teil diametraler Bedeutung verwendet.

Der Begriff »Stress« etwa wird einmal als das auslösende Agens, ein anderes Mal als Reaktion auf eben dieses Agens verstanden. So definiert Selye (1981) »Stress« sehr weit gefasst als unspezifische Reaktion des Körpers auf jede Anforderung, welche dann in das »Allgemeine Adaptationssyndrom« (Selye, 1956, 1971) mündet, wobei er im Weiteren zwischen »Eu-Stress« und »Dys-Stress« unterscheidet, also zwischen positivem und negativem, potenziell krank machendem Stress.

Lazarus (1984) hingegen sieht im »Stress« ein spezifisches Verhältnis zwischen einer Person und ihrer Umgebung, welches lediglich in der Wahrnehmung dieser Person deren Wohlbefinden bedroht. |

_ |

Andere, wie etwa Mason (1972) oder Frankenhaeuser (1971), legen den Schwerpunkt des Interesses mehr auf den physiologisch-endokrinen Reaktionsanteil. Dementsprechend wird dann zwischen »Katecholamin-Stress« und »Corticoid-Stress« unterschieden, wobei ersterer der Akut-, letzterer der Erschöpfungsphase zugeordnet wird.

Unterschiedlich sind auch die Methoden, welche zur »Stressmessung« herangezogen werden. Teils werden somatische Parameter, wie etwa Pulsfrequenz, Blutdruck, EEG, Hautwiderstand, Hormonspiegel, herangezogen, teils wird mit Methoden der »Psychoergometrie« evaluiert, teils bedient man sich eines erlebnisbezogenen Zugangs über eine verbale Einschätzung der Befindlichkeit.

Im Rahmen einer österreichweit durchgeführten Studie (Kreyer, 1993) wurden 153 Zahnbehandler anhand eines 40 Items umfassenden Fragebogens nach ihrer Einschätzung des so genannten »schwierigen« Patienten, nach ihrer psychophysischen Belastung durch verschiedene exogene Faktoren sowie nach psychosomatischen Erscheinungen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit befragt.

Der Fragebogen umfasste fünf offen gestellte Fragen, wobei jede beliebige Antwort möglich war, sowie 35 Fragen, welche nach einer Ratingskala zu bewerten waren.

In einer zweiten Untersuchung wurde bei 250 österreichischen Zahnärzten anhand eines 50 Items umfassenden Psychosomatik-Fragebogens die psychosomatische Symptomatologie evaluiert und mit einem Kontrollkollektiv verglichen.

Im Folgenden die wesentlichen Ergebnisse:

1) »Was ist für Sie persönlich ein Problempatient?«

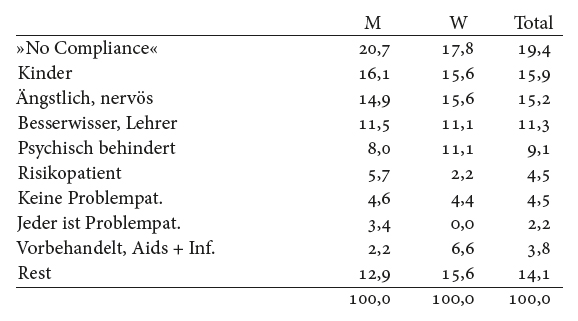

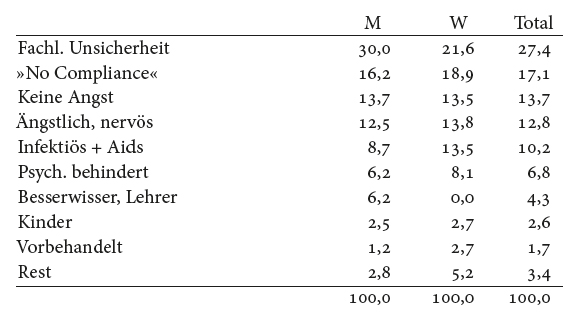

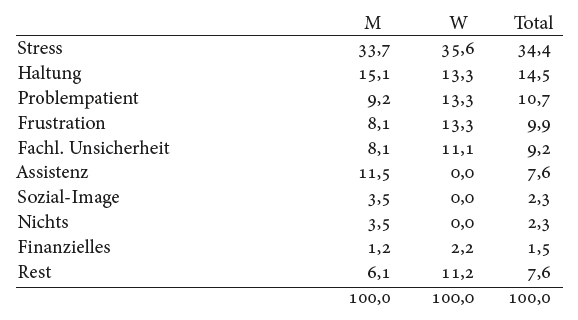

Tab. 1: Persönlicher Problempatient, aufgeschlüsselt nach Geschlecht des Behandlers, in Prozent

Unter »No Compliance« wurden alle Antworten zusammengefasst, die auf ein gestörtes Arzt-Patient-Verhältnis hinweisen, also Äußerungen von Aggressivität, Emotionalität, persönlicher Antipathie u. dgl.

Würde man die »No-Compliance«-Gruppe, die Kinder, die Gruppe der »Angstpatienten« und die psychisch Behinderten als jene Gruppe zusammenfassen, bei welcher es sich in erster Linie um psychologische Interaktionsprobleme handelt, so käme man mit 59,6% auf deutlich mehr als die Hälfte aller Problempatienten und damit auf das mit großem Abstand bedeutendste Patientenkollektiv. Es fällt auf, dass mit der Spitzengruppe praktisch gleichauf Angstpatienten bzw. psychisch Auffällige als persönliche Problempatienten genannt werden.

Neben Kindern stellen offensichtlich gewisse Personengruppen, wie »Besserwisser« oder interessanterweise auch »Lehrer«, welche auch häufig im Kontext genannt werden, für immerhin über 10% der befragten Zahnärzte ein Problem dar.

Das persönliche Risiko einer Infektionskrankheit, insbesondere das Risiko einer Ansteckung mit Aids, wird vom weiblichen Geschlecht mit 6,6% deutlich höher bewertet als vom männlichen mit 2,2%.

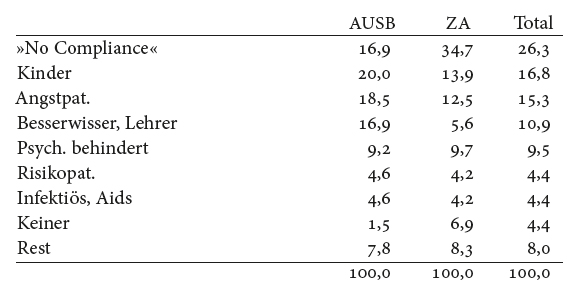

Analysiert man die erhaltenen Werte in Bezug auf die berufliche Situation der Behandler, ergibt sich folgendes Bild (Tab. 2):

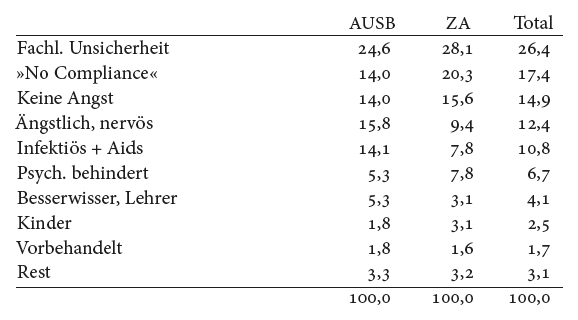

Tab. 2: Persönlicher Problempatient, aufgeschlüsselt nach beruflicher Situation des Behandlers, in Prozent (»AUSB« bedeutet »In Ausbildung zum Zahnarzt«, »ZA« steht für »Niedergelassener Zahnarzt in freier Praxis«)

Auch hier steht die »No Compliance«-Gruppe, gefolgt von Kindern und Angstpatienten, an erster Stelle, allerdings bei niedergelassenen Ärzten doppelt so häufig wie bei Zahnärzten in Ausbildung, bei welchen aber umgekehrt Kinder und Angstpatienten deutlich häufiger genannt wurden.

Interessanterweise geben aber fast 17% der in Ausbildung befindlichen Behandler die Patientengruppe der »Besserwisser«, insbesondere der »Lehrer«, als ihre wesentlichen Problempatienten, noch vor den psychisch Behinderten, an.

Es erscheint denkbar, vor allem auch unter Einbeziehung der unter Punkt 4 (siehe unten) zum Thema »Frustration« angeführten Ergebnisse, dass hier eine allgemeine Unzufriedenheit mit der jeweiligen Ausbildungssituation mit hineinspielt und unter anderem auf das Lehrpersonal im Allgemeinen projiziert wird.

Darüber hinaus ist allerdings festzuhalten, dass neben vereinzelt genannten »Kollegen« als Problempatienten die Lehrer, zumeist mit dem Doppelbegriff »Besserwisser-Lehrer« angeführt, als einzige Berufsgruppe signifikant häufiger in der Untersuchung aufscheinen.

Würde man Angstpatienten und psychisch Behinderte zusammenfassen, so stünden sie noch vor den »No-Compliance«-Patienten an erster Stelle.

Das Infektionsrisiko bewerten rund 4% am höchsten, wobei die Angst vor Aids bei niedergelassenen Fachärzten mit 2,8% nahezu doppelt so ausgeprägt ist wie bei den Zahnärzten in Ausbildung mit 1,5%.

2) »Was kann Ihrer Ansicht nach Angst des Zahnarztes vor einem Patienten verursachen?«

Tab. 3: Ursachen der Angst des Zahnarztes vor einem Patienten, aufgeschlüsselt nach dem Geschlecht des Zahnarztes, in Prozent

Deutlich an erster Stelle steht hier das mangelnde Vertrauen in die eigene fachliche Kompetenz, gefolgt von der Behandlung der »No Compliance«-Gruppe.

Angstpatienten als mögliche Ursache für Ängste des Zahnarztes selbst werden von rund 13% genannt, ein Faktum, welches unter dem Aspekt »Übertragung – Gegenübertragung« (Kreyer, 1988) als wesentlicher Interaktionsmechanismus zwischen Zahnarzt und Patient besonders zu gewichten ist.

Keinerlei Ängste werden von etwa 14% für möglich gehalten. Die Möglichkeit von Infektionskrankheiten, insbesondere eine Infektion mit dem HIV-Virus, sehen rund 10% als Angstursache an.

Aufgeschlüsselt nach der beruflichen Situation ergibt sich folgendes Bild (Tab. 4):

Tab. 4: Ursachen der Angst des Zahnarztes vor einem Patienten, aufgeschlüsselt nach beruflicher Situation des Zahnarztes, in Prozent

Mit geringfügigen Abweichungen stellt sich die Situation dar wie bei der Aufgliederung nach Geschlechtern.

Es fällt allerdings auf, dass fachliche Unsicherheit als mögliche Angstursache des Zahnarztes bei in Ausbildung befindlichen weniger häufig genannt wird als bei niedergelassenen. Umgekehrt geben nahezu doppelt so viele Studenten Angst vor Infektionen bzw. Aids als relevante Parameter an, anders als in der persönlichen Fragestellung (s. Tab. 2), bei welcher die Angst vor Infektionen jeglicher Art mit etwas über 4% aufschien, in der Detailanalyse Aidspatienten bzw. HIV-Positive jedoch als persönliche Problempatienten mit 2,8% von den niedergelassenen Zahnärzten nahezu doppelt so oft genannt wurden wie von den in Ausbildung befindlichen.

3) »Was belastet Ihrer Ansicht nach den Zahnarzt im Allgemeinen besonders?«

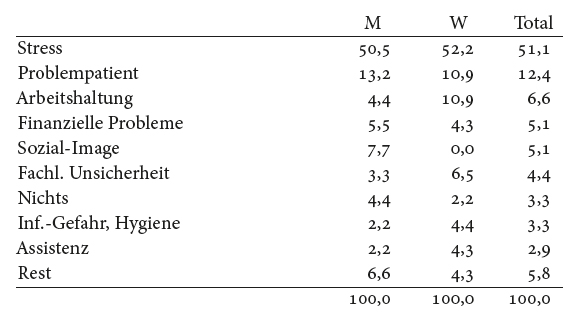

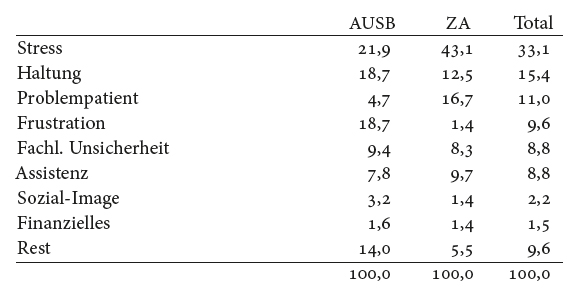

Tab. 5: Allgemeine Belastung des Zahnarztes aufgeschlüsselt nach dem Geschlecht des Zahnarztes, in Prozent

Hier steht mit über 50% der Nennungen mit großem Abstand das, was unter »beruflicher Stress« verstanden wird, an der Spitze. Die genauere Nachprüfung ergibt, dass damit in erster Linie Stress durch Zeit- bzw. Termin-, aber auch Leistungs- und Qualitätsdruck gemeint ist.

An zweiter Stelle folgt die Konfrontation mit so genannten »Problempatienten« (s. oben), dahinter aber bereits die Belastung durch eine unphysiologische Arbeitshaltung, beim weiblichen Geschlecht doppelt so häufig wie beim männlichen. Ein ungünstiges Sozial-Image wird ausschließlich von Männern als mögliche Belastung gesehen, in der Gesamthäufigkeit gleichauf mit finanziellen Problemen.

Aufgeschlüsselt nach der beruflichen Situation zeigt sich Folgendes (Tab. 6):

Tab. 6: Allgemeine Belastung des Zahnarztes, aufgeschlüsselt nach beruflicher Situation des Zahnarztes, in Prozent

Die Ergebnisse decken sich im Wesentlichen mit jenen aus Tabelle 5. Allerdings stellen »Problempatienten« für die niedergelassenen Zahnärzte eine sechsmal stärkere, umgekehrt hingegen eine unphysiologische Arbeitshaltung – offensichtlich auf Grund mangelnder Routine – für die Frequentanten der zahnärztlichen Studiengänge eine viermal stärkere Belastung dar als für die älteren Kollegen.

Finanzielle Probleme im Allgemeinen vermuten die Ausbildungsärzte wesentlich häufiger, ohne diese aber dann tatsächlich im entsprechenden Ausmaß auch bei sich selbst anzugeben (siehe nächste Seite).

4) »Was belastet Sie persönlich bei Ihrer zahnärztlichen Tätigkeit besonders?«

Tab. 7: Belastung persönlich, aufgeschlüsselt nach Geschlecht des Behandlers, in Prozent

Den dominierenden Faktor – unabhängig vom Geschlecht – stellt hier ebenfalls mit rund 35% der so genannte »berufliche Stress« dar.

Allerdings ergibt sich zwischen der allgemeinen Einschätzung (s. Punkt 3) und der persönlichen interessanterweise eine Differenz von 15 Prozentpunkten. Dies lässt den Schluss zu, dass der Parameter »Stress« zwar in jedem Fall als der mit Abstand am meisten belastende empfunden wird, dies aber im allgemeinen Berufsbild noch deutlicher zum Tragen kommt als im persönlichen.

Mit knapp 15% steht aber die belastende Arbeitshaltung in der persönlichen Bewertung bereits an zweiter Stelle und damit mehr als doppelt so hoch wie in der allgemeinen.

Dicht mit knapp 11% folgen die »Problempatienten«, für Zahnärztinnen mit einer Differenz von 4 Prozentpunkten deutlich belastender als für ihre männlichen Kollegen.

Immerhin geben rund 10% eine allgemeine Unzufriedenheit im Sinne des zumeist zitierten Schlagwortes »Frustration« als Hauptbelastung an, Frauen um 5% häufiger als Männer.

Ebenfalls knapp 10% sehen ihre primäre Problematik in fachlicher Unsicherheit, interessanterweise ohne signifikanten Unterschied zwischen in Ausbildung befindlichen und niedergelassenen Kollegen mit längerer Berufserfahrung, eine Tatsache, die in das Konzept zahnärztlicher Fort- und Weiterbildung einfließen sollte.

Finanzielle Schwierigkeiten stehen erfreulicherweise nur für rund 1,5% der Kollegen im Vordergrund.

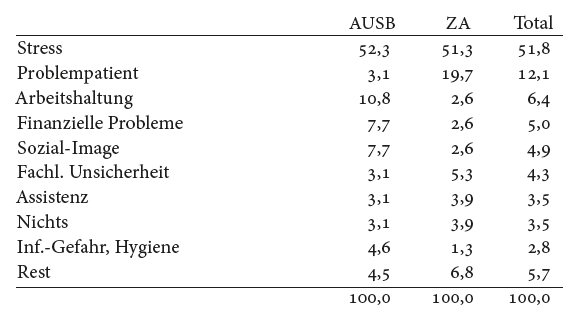

Schlüsselt man die tatsächliche persönliche Belastung nach der beruflichen Situation auf, ergibt sich ein erheblich differentes Bild zur geschlechtsbezogenen Betrachtungsweise (Tab. 8).

Tab. 8: Persönliche Belastung, aufgeschlüsselt nach beruflicher Situation des Zahnarztes, in Prozent

Auch hier steht »Stress« an erster Stelle, allerdings bei niedergelassenen Zahnärzten mit über 43% fast doppelt so häufig wie bei Frequentanten der zahnärztlichen Studiengänge.

Ebenso ist die Belastung durch »Problempatienten« für die länger beruflich tätigen Ärzte mehr als dreimal so stark. Offensichtlich wächst mit der Dauer der Berufserfahrung auch das Problembewusstsein in Hinblick auf »schwierige« Patienten.

Konträr verhält es sich mit dem Faktor »Frustration« als hauptsächliche Belastungsquelle.

Hier sehen mit knapp 19% der sich in Ausbildung Befindlichen ihre Primärproblematik nahezu 15-mal so deutlich, gegenüber nur 1,4% der Fachärzte.

Über Beschwerden im Zusammenhang mit der Arbeitshaltung klagen mit 18,7% rund 6% mehr angehende Zahnärzte als ältere Zahnbehandler (12,5%), bei welchen möglicherweise die routiniertere Arbeitsweise die Problematik altersbedingter Abnützungsprozesse zumindest teilweise kompensiert.

Die finanzielle Situation wurde sowohl bei den Studenten als auch bei den Zahnärzten mit jeweils 1,5% nur von einer verschwindenden Minderheit als besondere persönliche Belastung empfunden.

5) »Bemerken Sie, wenn Sie unter Belastung stehen, an sich auffällige körperliche oder psychische Besonderheiten? Wenn ja: Welche?«

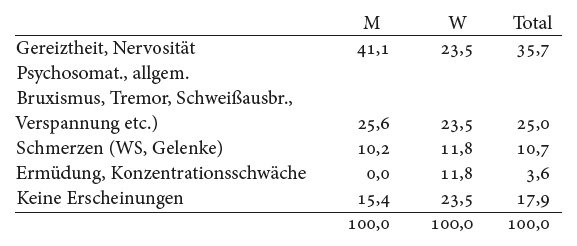

Tab. 9: Auffällige psychische und physische Besonderheiten unter Belastung, aufgeschlüsselt nach Geschlecht des Behandlers, in Prozent

Gereiztheit und Nervosität unter Belastung geben mit 41,1% gegenüber 23,5% wesentlich mehr Männer als Frauen an.

Allgemeine psychosomatische Manifestationen unter Belastung, wie Parafunktionen, Spasmen, Zittern, Schweißausbrüche und dergleichen, werden allgemein von rund 25% genannt.

Schmerzen, vor allem im Bereich der Wirbelsäule und einzelner Gelenke, hier vor allem im Schultergelenk, kommen bei beiden Geschlechtern mit rund 10% gleich häufig vor.

Psychosomatische Erscheinungen von Seiten des Herz-Kreislauf-Systems geben mit 7,7% nur geringfügig mehr Männer als Frauen (5,9%) an.

Psychosomatische Manifestationen anderer Art – etwa von Seiten des Verdauungstraktes oder der Atmung – werden nur ausnahmsweise genannt bzw. nicht entsprechend zugeordnet.

Keinerlei Erscheinungen unter Belastung geben mit 23% wesentlich mehr Frauen als Männer an, die sich nur in 15,4% der Fälle als völlig erscheinungsfrei bezeichnen.

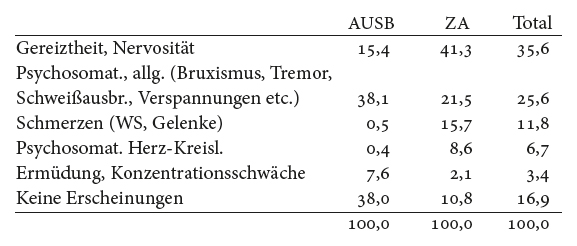

Bei der Auswertung der beruflichen Situation ergibt sich folgendes Bild (Tab. 10):

Tab. 10: Auffällige psychische und physische Besonderheiten unter Belastung, aufgeschlüsselt nach beruflicher Situation des Behandlers, in Prozent

Ausbildungsärzte sehen sich mit nur 15,4% wesentlich weniger gereizt und nervös als ihre niedergelassenen Kollegen mit 41,3%, leiden aber andererseits unter Stress mehr an allgemeinen psychosomatischen Beschwerden (38,1%: 21,1%).

Schmerzen werden von Studenten überhaupt nicht angegeben, sehr im Unterschied zu ihren niedergelassenen Kollegen, bei denen die Werte mit zunehmender beruflicher Tätigkeit kontinuierlich ansteigen.

Im Durchschnitt leiden hier 15% an Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule sowie des Schultergelenkes, ein Faktum, welches sicher auf die spezielle Problematik der Arbeitshaltung des Zahnarztes zurückzuführen ist.

Eine Herz-Kreislauf-Problematik wurde ausschließlich von Zahnärzten mit längerer beruflicher Tätigkeit artikuliert, wogegen die Studenten mehr über Ermüdung und Konzentrationsschwächen klagten (7,6% : 2,1%).

Allerdings bezeichneten sich mit rund 40% viermal so viele angehende Zahnärzte als auch unter Belastung erscheinungsfrei wie die niedergelassenen Zahnbehandler, bei denen dies nur in rund 10% der Fall war.

Der überraschend hohe Anteil von ca. 90% der niedergelassenen Zahnärzte, welche bei dieser offen gewählten Fragestellung psychosomatische Manifestationen (s. Tab. 10) angaben, sowie die Tatsache, dass eine ganze Reihe psychosomatischer Symptombilder nicht genannt bzw. von den betroffenen Kollegen offensichtlich auch nicht als solche interpretiert wurden, war Anlass, diese spezielle Problematik in einer Folgestudie im Detail zu untersuchen.

Aus den jeweils 50 Fragen zur Psychosomatik der Zahnbehandler ergaben sich als in absoluten Zahlen häufigste psychosomatische Manifestationen unter Belastung folgende:

Tab. 11: Häufigkeit stresskorrelierter psychophysischer Phänomene bei Zahnbehandlern, in Prozent

Genick- oder Rückenschmerzen |

57,3 |

Gefühl der Überbelastung |

40,7 |

Kopfschmerzen |

36,0 |

Gereiztheit |

32,8 |

Bruxismus |

32,0 |

Verstimmungen |

30,4 |

Gehäuft Infektionen |

26,8 |

Merkstörungen |

25,7 |

Durchschlafstörungen |

22,9 |

Schweißausbruch, Gänsehaut |

22,1 |

Angstzustände |

21,7 |

Konzentrationsschwäche |

20,6 |

Magenbeschwerden |

19,6 |

Interessanterweise finden sich teilweise sehr erhebliche Unterschiede im Vergleich zu einer Kontrollgruppe gleichaltriger Akademiker in verantwortlichen Führungspositionen:

Tab. 12: Häufigkeit stresskorrelierter psychophysischer Phänomene bei der Kontrollgruppe, in Prozent

Gereiztheit |

52,2 |

Verstimmungen |

40,6 |

Genick- oder Rückenschmerzen |

38,4 |

Gefühl der Überbelastung |

34,1 |

Kopfschmerzen |

31,2 |

Herzklopfen |

29,0 |

Magenbeschwerden |

29,0 |

Schweißausbruch, Gänsehaut |

29,0 |

Durchschlafstörungen |

28,3 |

Angstzustände |

26,8 |

Kalte Hände oder Füße |

26,8 |

Bruxismus |

26,1 |

Appetitveränderung |

25,4 |

Merkstörungen |

25,4 |

Verminderung sex. Verlangens |

24,6 |

Einschlafstörungen |

23,2 |

Eine Detailanalyse mit Wertung nach der Differenz der Prozentpunkte der jeweiligen Phänomene (aus Tabelle 11 und 12) bringt die Unterschiede noch deutlicher zutage:

Tab. 13: Phänomene überwiegend bei Zahnärzten, aufgeschlüsselt nach der Prozentpunkt-Differenz zur Kontrollgruppe

| Diff. Proz. Pt. | |

1. Genick- oder Rückenschmerzen |

18,9 |

2. Kopfschmerzen, Migräne |

8,3 |

3. Hautausschläge |

7,2 |

4. Überbelastungsgefühl |

6,6 |

5. Gehäuft Infektionen |

6,2 |

6. Bruxismus |

5,9 |

7. Zwangshandlungen |

4,4 |

8. Atembeschwerden |

4,0 |

9. Frustrationsgefühl |

2,9 |

10. Suizidgedanken |

2,5 |

Für die Kontrollgruppe ergibt sich bei dieser Auswertung:

Tab. 14: Phänomene überwiegend bei der Kontrollgruppe, aufgeschlüsselt nach der Prozentpunkt-Differenz zu den Zahnärzten

| Diff. Proz. Pt. | |

1. Gereiztheit |

19,4 |

2. Herzklopfen |

17,9 |

3. Verstimmungen |

10,2 |

4. Magenbeschwerden |

9,6 |

5. Schlafstörungen |

9,2 |

6. Blähungen |

9,1 |

7. Verminderung sex. Verlangens |

8,8 |

8. Kalte Extremitäten |

8,6 |

9. Schweißausbrüche |

6,9 |

10. Angstzustände |

5,4 |

Bei der Betrachtung der prozentualen Verteilung der einzelnen Phänomene fällt erstens – da Mehrfachnennungen möglich waren – die absolute Häufigkeit auf, mit der Symptome genannt wurden.

Zweitens fällt auf, dass an der Spitze der Statistik in beiden Gruppen nicht die klassischen »psychosomatischen« Erkrankungen stehen, sondern dass es sich, abgesehen von »Genick- oder Rückenschmerzen«, welche zumindest teilweise durch die spezielle Arbeitshaltung der Zahnärzte zu erklären sein dürften, in erster Linie um emotionale und funktionelle Auffälligkeiten handelt.

Drittens zeigen sich zwischen den Zahnärzten und dem Kontrollkollektiv zum Teil sehr erhebliche Unterschiede, wobei bei ersteren neben der – offensichtlich unter Spannung aggravierten – Wirbelsäulenproblematik vor allem Kopfschmerzen, Migräneanfälle, Hautausschläge und gehäufte Infektionen dominieren, bei der Kontrollgruppe hingegen emotionale Labilität, funktionelle Herz-Kreislauf-Symptome, aber auch sehr deutlich Manifestationen von Seiten des Magen-Darm-Traktes.

Nachdenklich stimmt der relativ hohe Prozentsatz von Suizidgedanken bei Zahnärzten.

Bei der Kontrollgruppe war der entsprechende Anteil weniger als ein Viertel davon.

Zusammenfassung

Als Problempatienten, deren Behandlung zu einer psychischen, teilweise auch physischen Belastung für den Zahnbehandler werden kann, werden in erster Linie solche gesehen, bei denen es sich als nicht möglich erweist, eine tragfähige Arzt-Patient-Beziehung aufzubauen. |

_ |

Das deutliche Überwiegen der »No-Compliance«-Gruppe sowie der hohe Anteil der »Angstpatienten« unterstreicht einerseits die Notwendigkeit, sich auch – oder vielleicht sogar besonders – als Zahnarzt mit psychologischen Techniken der Gesprächsführung, des Aggressions- bzw. Spannungs- und Angstabbaus vertraut zu machen, andererseits liegt darin auch ein Hinweis auf die Notwendigkeit, den Phänomenen der »Übertragung« und der »Gegenübertragung« auch in der Zahnmedizin vermehrte Beachtung zu schenken.

Bemerkenswert ist, dass es auch so etwas wie »Angst des Zahnarztes vor seinem schwierigen Patienten« gibt. |

_ |

Interessanterweise sucht dabei ein erstaunlich hoher Prozentsatz (fast ein Drittel) die Schuld daran nicht nur bei exogenen, unbeeinflussbaren Faktoren, sondern sieht einen wesentlichen Grund hierfür in der mangelhaften eigenen fachlichen Kompetenz.

Die Angst vor bedrohlichen Infektionen, z.B. durch das HIV-Virus, wird zwar deutlich artikuliert, liegt aber in ihrem Stellenwert hinter anderen Gegebenheiten zurück.

Die weitaus stärkste persönliche Belastung wird dem Faktor »beruflicher Stress« zugeordnet.

Im Detail wird darunter in erster Linie Leistungs- und Qualitätsdruck, vor allem aber Zeit- und Termindruck verstanden. Erwartungsgemäß besteht hier eine Korrelation zur Dauer der beruflichen Tätigkeit.

Nach dem Grad der Belastung befragt, gaben fast 90% an, sehr unter »Stress« zu leiden. Auch hier scheint ein Ansatzpunkt zu liegen, über die Vermittlung von Entspannungs- bzw. Verhaltensmodifikationstechniken bzw. von Praxismanagementkonzepten eine Verbesserung der Situation zu erzielen.

Die Problematik der Kinderbehandlung in der zahnärztlichen Praxis kommt deutlich zum Ausdruck, wobei hier die Belastung durch »das schwierige Kind« bei nahezu 75% der Antworten als »sehr stark« angegeben wird, bei Frauen signifikant weniger als bei Männern (Frauen 66,7%, Männer 71,7%).

Selbstständige Ärzte fühlen sich mit 80,5% mehr als doppelt so stark belastet als ihre angestellten Kollegen mit 37,5%; die Gruppe der sowohl Niedergelassenen als auch Angestellten liegt bei 66,7% »sehr belastet« dazwischen.

Psychische und physische Besonderheiten unter »Stress« bemerken an sich die meisten Behandler. Lediglich etwa 17% geben keinerlei Erscheinungen an.

Neben psychischen Auffälligkeiten wie »Gereiztheit, Nervosität und Übererregbarkeit« werden von rund einem Drittel auch eindeutig psychosomatische Manifestationen genannt. Hierbei handelt es sich einerseits um Symptome des Herz-Kreislauf-Systems, wie Tachykardien, Extrasystolen, respiratorische Arhythmien, pektangiöse Beschwerden usw., welche vor allem die ältere Zahnärzteschaft betreffen, andererseits – und dies noch häufiger, mit einem Schwerpunkt bei jüngeren Behandlern – um ein vielgestaltiges Beschwerdespektrum, welches orofaziale Parafunktionen (bis hin zum Belastungsbruxismus) sowie Tremor, Schweißausbrüche, Verspannungen usw. umfasst.

Ein Teil der unter »Wirbelsäulenschmerzen« angegebenen Beschwerden dürfte ebenfalls derartigen psychogenen Verspannungen zuzuschreiben sein, wobei allerdings die oft unphysiologische Arbeitshaltung nicht außer Acht gelassen werden darf.

Offensichtlich stellt der Beruf des Zahnarztes für die Betroffenen nicht nur ein arbeitsmedizinisches (Arbeitshaltung, Ergonomie, Konfrontation mit toxischen Substanzen etc.), ein allgemeinmedizinisches (interne Problematik, Infektionsgefahr etc.), sondern vor allem auch ein bedeutsames psychologisches Problem dar. |

_ |

Es ist daher zu fordern, das Wissen um psychologische, psychiatrische und psychosomatische Zusammenhänge in vermehrtem Umfang in die Zahnheilkunde zu integrieren und die gewonnenen Erkenntnisse in die zahnärztliche Aus- und Weiterbildung einfließen zu lassen.

Dies liegt im Interesse des Patienten, aber auch im Interesse des Arztes.

Compliance

Der Begriff »Compliance«, für welchen es keine bedeutungsidente deutschsprachige Entsprechung gibt, beschreibt die Bereitschaft des Patienten, sich den Anordnungen und Empfehlungen des Arztes zu fügen bzw. diese einzuhalten.

Man kann verschiedene Compliance-Ebenen unterscheiden:

❙Anspruchs-Compliance

❙therapeutische Compliance

❙Therapeuten-Compliance

Unter »Anspruchs-Compliance« versteht man den Grad der Übereinstimmung zwischen tatsächlichem Patientenverhalten und seinen eigenen Ansprüchen.

Mit »therapeutischer Compliance« bezeichnet man den Grad der Übereinstimmung zwischen tatsächlichem Patientenverhalten und ärztlichen Anweisungen.

»Therapeuten-Compliance« hingegen bedeutet den Grad der Übereinstimmung zwischen den konkreten ärztlichen Therapiemaßnahmen mit geltenden fachlichen Standards.

Aus diversen Umfragen bei Zahnärzten (Ingersoll, 1987; Kreyer, 1990, 2009) geht hervor, dass diese als größte psychophysische Belastung ihres Berufsalltages nicht – wie man erwarten könnte – speziell zahnärztlich-fachspezifische Probleme erleben, sondern Störungen der Arzt-Patient-Interaktion.

Dabei handelt es sich in erster Linie um jene Problemfelder, welche man als »No-Compliance«, also als eine Störung des Arzt-Patient-Verhältnisses zusammenfassen kann:

Unpünktlichkeit, Terminverluste, Nichteinhalten von Therapieempfehlungen, Honorarstreitigkeiten, Aggressivität, Emotionalität, persönliche Antipathie u. dgl.

Der Beruf des Zahnarztes ist in besonderer Weise – und mehr als andere ärztliche Berufe – beziehungsorientiert und niemals autonom, sondern immer dialogisch zu verstehen.

Die Arzt-Patient-Beziehung ist Grundelement jeder medizinischen Maßnahme und von weitreichendem Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg einer Therapie (Margraf-Stiksrud, 1990, 2000; Schjerve, 1995).

Die ersten 10–15 Sekunden einer Arzt-Patient-Beziehung tragen maßgeblich zum Beziehungsaufbau bei und beeinflussen den weiteren Verlauf der Arzt-Patient-Kontakte nachhaltig. |

_ |

Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung, da Compliance oder No-Compliance nicht nur für den Therapieerfolg entscheidend ist, sondern auch konkrete betriebswirtschaftliche Auswirkungen auf die ökonomische Effizienz einer Praxis hat.

So bedeutet beispielsweise jeder Terminverlust in einer Bestellpraxis Leerlauf und damit einen wirtschaftlichen Verlust.

Darüber hinaus wird es dem Zahnarzt erschwert, das geplante therapeutische Procedere einhalten zu können, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen, sowohl für die Strukturierung von Arbeitsabläufen, für die Entwicklung des Praxis-Image im Allgemeinen, aber auch für die psychische Befindlichkeit und Berufszufriedenheit des Praxisinhabers selbst.

Eine Untersuchung an 400 nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Patienten ergab, dass über einen Beobachtungszeitraum von 7 Jahren 5,2% der Termine ohne Absage nicht eingehalten wurden (Kaufmann, 1991). Lediglich 71,0% der Patienten hielten alle Termine ein, 19,5% versäumten einen, 6,3% zwei und immerhin 3,3% hielten drei oder mehr Termine nicht ein.

Ob sich im konkreten Einzelfall ein Interaktionsmuster von »Full-Compliance«, »No-Compliance« oder letzten Endes einer »teilweisen Compliance« entwickelt, hängt nicht nur von der in die Dynamik der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur eingebetteten Psychostruktur des Patienten ab, sondern auch sehr wesentlich von Persönlichkeit und Kompetenz des Arztes sowie darüber hinaus auch von einer Reihe von »Umfeldvariablen« sowohl auf Seiten des Patienten wie auch im Rahmen der Zahnpraxis.

In diesem Sinne versucht eine »kognitive Hypothese« No-Compliance letztlich als ein Versagen der Kommunikation zwischen Arzt und Patient zu erklären.

Andererseits genügt hinreichende Information alleine nicht, um ausreichende Mitarbeit eines Patienten zu gewinnen.

_ |

So hat die Überzeugung einer Person, auf den eigenen Gesundheitszustand Einfluss und Kontrolle ausüben zu können oder von Fremdfaktoren (Personen, Zufall, Schicksal) abhängig zu sein, große Bedeutung für das jeweilige Compliance-Verhalten (Innen- oder Außengesteuertheit). |

In diesem Sinne dürfte ein höheres Maß an »Innenorientiertheit« als Compliance-fördernd zu verstehen sein, während es bei mehr Außengesteuertheit der Mitarbeit bzw. Führung und Anleitung durch Bezugspersonen bedarf (Bartsch und Witt, 2003).

Nach dem »Health-Belief-Modell« von Rosenstock (1966) sind es folgende Hauptelemente, welche gesundheitsbezogene Einstellungen beeinflussen:

1.die wahrgenommene Bedrohung durch die Krankheit bzw. Störung;

2.das subjektive Gewicht, der Schweregrad der zu erwartenden körperlichen und sozialen Folgen der Krankheit bzw. Störung;

3.die erwartete Effektivität bzw. der Nutzen der vorgeschlagenen therapeutischen bzw. prophylaktischen Maßnahmen;

4.die Schwierigkeiten, die mit der Durchführung der empfohlenen Maßnahmen verbunden sind: finanzieller Aufwand, physische und psychische Belastungen etc.

5.In Folge wurde dieses Health-Belief-Modell um zusätzliche Faktoren, wie allgemeines Ärzte-Vertrauen, spezielle Merkmale der ArztPatient-Beziehung, die allgemeine gesundheitsbezogene Besorgnis u.a., erweitert.

Als Alternative zu diesem stark rational orientierten wurde das so genannte »Health-Compliance-Modell« konzipiert, welches im Wesentlichen der lernpsychologischen Verhaltenstheorie zuzurechnen ist, wie auch Bartsch und Witt (2003) betonen. Als für die Compliance wesentliche Faktoren werden hier gesehen:

1.begünstigende Hinweisreize für kooperatives Verhalten

2.positive oder negative Konsequenzen kooperativen oder non-kooperativen Verhaltens

3.Persönlichkeitsfaktoren und Fertigkeiten

Anders als in der Allgemeinmedizin haben in der Zahnmedizin z.B. Arzneimittelverordnungen nur einen relativ geringen Stellenwert, die konservierenden, prothetischen, chirurgischen oder kieferorthopädischen Maßnahmen dominieren. Von ganz besonderer Bedeutung ist die Frage einer adäquaten Compliance im Gebiet der oralen Prävention, der Parodontologie und der Kieferorthopädie.

Da – im Gegensatz zu potenziell vital bedrohlichen Krankheitsbildern wie Krebs, Schlaganfall oder Herzinfarkt – das subjektive Bedrohungsempfinden bei parodontalen Erkrankungen oder Zahnfehlstellungen zumeist gering ausgeprägt ist, ergeben sich gerade im Bereich der oralen Prävention erhebliche Compliance-Probleme.

Dies gilt in besonderer Weise auch für den Bereich der Kieferorthopädie. Wenn es um die Behandlung mit festsitzenden Apparaturen geht, betrifft dies insbesondere eine adäquate Parodontalprophylaxe, im Bereich abnehmbarer kieferorthopädischer Geräte geht es um eine entsprechende Motivation des Patienten zur Mitarbeit sowie zur Einhaltung der jeweiligen Trageempfehlungen.

Aus zahnärztlicher Sicht ist dies umso bedauerlicher, da der Therapieerfolg bzw. das Anhalten eines Therapieerfolges in direktem Zusammenhang mit der aktiven Mitarbeit des Patienten steht.

Eine effiziente Parodontaltherapie ohne intensive, behandlungsbegleitende Mundhygiene ist a priori zum Scheitern verurteilt.

Dies gilt im Wesentlichen auch für die Implantologie.

Wie auch Schneller und Kühner (1989) betonen, sind die primäre Zielgruppe zahnärztlicher Motivationsmaßnahmen nicht jene Patienten, welche ohnehin eine gute Mundhygiene betreiben. Diese bedürfen nur einer gelegentlichen Rückbestätigung und Verstärkung.

Im Wesentlichen handelt es sich um Problempatienten mit insuffizienter Zahn- und Mundpflege.

Hier geht es darum, die Form der Gesprächsführung und die Auswahl und Präsentation der empfohlenen Prophylaxemaßnahmen so zu strukturieren, dass diese auf die Selbstverantwortlichkeit und Eigenständigkeit des Patienten im Sinne von »Hilfe zur Selbsthilfe« ausgerichtet sind und möglichst persönlichkeitsnahe vermittelt werden. |

_ |

Das Motivationsgespräch

_ |

Ein Grundanliegen jedes Motivationsgespräches ist es, dem Patienten einerseits auf der kognitiven Ebene Faktenwissen und Problembewusstsein zu vermitteln, andererseits ihn aber auch auf der emotionellen Ebene anzusprechen, was für den Langzeiterfolg vermutlich noch wesentlicher ist. |

Im Konkreten bedeutet dies, dass man z.B. aufbauend auf eine direkte Demonstration des Plaque-Befalls durch Anfärbung der Beläge, durch Abstreifen derselben mit der Sonde, diese dem Patienten direkt visuell darbietet und damit den optischen Sinneskanal anspricht.

Sind in den Interdentalräumen übel riechende Ablagerungen vorhanden, kann man diese dem Patienten vor die Nase halten und so den olfaktorischen Sinneskanal ansprechen.

Besonders persönlichkeitsnahe kann die Demonstration blutender Interdentalpapillen wirken, weil dann ja Assoziationen zu anderen – möglicherweise bedrohlichen – Blutungen hergestellt werden können.

Allerdings bedarf es hier großer Sensibilität, um auf der emotionalen Ebene nicht zu viel Druck auszuüben, da dies zu bewussten oder unbewussten Abwehrreaktionen führen könnte.

_ |

Besonders effektvoll sind ins Gespräch – scheinbar zufällig – eingestreute »Wachsuggestionen«, welche auf die Eigenaktivität des Patienten abzielen. |

Diese können entweder direkt formuliert sein oder aber in metaphorischer Weise eingekleidet sein. Z.B.: »Wer kennt nicht diese XY, diese berühmte Schauspielerin mit ihren strahlenden Augen und ihrem weltberühmten Lächeln. Von ihr sagt man, dass sie 3× am Tage ein ganz besonderes Zahnputz-Ritual abhält, jede Woche eine neue Bürste benutzt und eine ganz besondere, zahnfreundliche Diät einhält. Sie hat eine Abneigung gegen Süßigkeiten und ist ein ausgesprochener Obst- und Gemüse-Freak. Sie weiß, dass ihre wunderschönen Zähne und ihr Lachen ihr größtes Kapital sind – entsprechend hoch sind ihre Zähne auch versichert.«

Idealerweise sollte bei Motivationsmaßnahmen sowohl die kognitive als auch die emotionale Ebene angesprochen werden. |

_ |

Wenn es darum geht, dem Patienten Hilfsmittel und Techniken für die Mundhygiene zu vermitteln, so erweist sich das praktische Üben der bloßen Demonstration als überlegen.

Da viele Patienten in zunehmendem Zeitabstand zu den Motivationssitzungen zu einer neuerlichen Verschlechterung des Mundhygienezustandes neigen, sind regelmäßige Kontroll- bzw. Remotivationssitzungen unabdingbar.

Psychologische Aspekte in der Kieferorthopädie

Entwicklungspsychologischer Überblick

❚Frühe Vorschulphase (Geburt bis 2. Lebensjahr) Entwicklung von:

❙Gefühlen

❙Reflexen

❙Gegenstandsbewusstsein

❙kognitives Erfassen

❙Wiedererkennen

❙Sehen

❙Sprachentwicklung

❙zielgerichtetes Denken

❙erstes Fragealter

❙ergreifen, begreifen

❙benennen

❚Späte Vorschulphase (3. bis 6. Lebensjahr)

❙zweites Fragealter

❙Entwicklung von Orts- und Zeitbegriff

❙Erwachen des Ich-Bewusstseins

❙Entwicklung der Phantasie

❙Phase der irrealen Phantastik des Spielens

❚Schulphase (7. bis 12./14. Lebensjahr)

❙Einführen in die Welt der einfachen Realität

❙Erwerb der Schriftsymbolik

❙Ordnung quantitativer Verhältnisse durch Rechnen

❙allmähliche Fähigkeit zur Abstraktion und Selbstkritik

❙Zeit der reflektiven Realität (nachdenken etc.)

❙Aktivitätssteigerung der Persönlichkeit

❚Frühe Adoleszenz (12. bis 14. Lebensjahr)

❙Auseinandersetzung mit körperlichen Veränderungen

❙Auseinandersetzung mit psychischen Veränderungen (emotionelle Reaktionen, sexuelle Impulse)

❙abstrakt-formales Denken

❚Mittlere Adoleszenz (15. bis 17. Lebensjahr)

❙Gemeinschaft mit Gleichaltrigen

❙heterosexuelle Beziehungen

❙Auseinandersetzung mit moralischen Prinzipien

❙Stabilisierung der Geschlechtsrollenidentität

❚Späte Adoleszenz (18. bis 21. Lebensjahr)

❙Ablösung von den Eltern

❙Stabilisierung einer autonomen, reifen Moral

❙Berufswahl

❚Nachadoleszenz (bis ca. 25. Lebensjahr)

❙Nach- und Spätentwicklung

Psychische Auffälligkeiten bei Jugendlichen

❙Delinquenz

❙Drogen- bzw. Alkoholabusus

❙Affektstörungen

❙(Para-)Suizidalität

❙Angststörungen

❙Soziophobien, Schulphobien

❙psychische Auffälligkeiten mit körperlicher Symptomatik

❙Zwangsstörungen

❙Schizophrenien

Autodestruktives (selbstverletzendes) Verhalten

❙direkt: direkte Schädigung des eigenen Körpers

❙indirekt: Schädigung auf dem Umweg über Einnahme potenzieller krank machender Substanzen (Alkohol-, Nikotin-, Drogenabusus etc.)

Direkt (offenes) autodestruktives Verhalten

❙Beschädigung des eigenen Körpers

❙Ausschluss indirekt selbstschädigenden Verhaltens

❙wiederholte Aktivitäten

Klassifizierung direkt autoaggressiven Verhaltens

❙kompulsive Form:

»anfallsartig«, nur zeitweise, bringt jeweils für kurze Zeit psychische Entlastung

❙episodische Form

❙repetitive Form:

chronischer Verlauf, autodestruktives Verhalten wird zu festem Bestandteil des Lebens (vgl. Sucht!)

Direkt autodestruktive Verhaltensmuster

❙Haut zerkratzen

❙Haare ausreißen

❙Nägel beißen

❙Lippen beißen, Wangen beißen etc.

❙Bruxismus

❙exzessive Piercings bzw. Tattoos

❙Selbstverstümmelungen

❙diverse andere Selbstverletzungen

(Brandmale, Körperperforationen, Faustschläge gegen das eigene Gesicht, Schlagen des eigenen Schädels gegen festes Hindernis etc.)

Compliance in der Kieferorthopädie

Der Erfolg jeder kieferorthopädischen Behandlung hängt in besonderem Maße von der Mitarbeit (»Compliance«) des Patienten ab. Dies gilt einerseits für den Bereich abnehmbarer Apparaturen, wo ein hohes Maß an Patientenkooperation in Hinblick auf verordnungsgemäßes Tragen der Geräte erforderlich ist, andererseits auch für festsitzende Apparaturen, bei welchen die Aufrechterhaltung einer adäquaten Mundhygiene sowie die Einhaltung der Kontrolltermine unabdingbare Voraussetzungen darstellen.

Wenn man sich vor Augen hält, dass nach Schneller und Kühner (1989) durchschnittlich 20% aller begonnenen kieferorthopädischen Behandlungen abgebrochen werden, wird klar, welch besonderer Stellenwert der Motivationsproblematik gerade in der Kieferorthopädie zukommt. Allerdings darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass eine rein somatisch orientierte Motivationsstrategie, welche sich einem reinen Effektivitätsdenken verpflichtet fühlt, der Gesamtproblematik nur unzureichend gerecht wird.

Wie bereits Fleischer-Peters (1985) zu Recht betont, kann es – etwa bei der Auflösung von Parafunktionen der Zunge – nicht allein darum gehen, z.B. mittels Zungenturnen eingefahrene Reiz-Reaktions-Muster im Sinne einer »Umkonditionierung« umzuprogrammieren.

Eine ganzheitliche Betrachtungsweise sollte sich darüber hinaus auch einen »psychosomatischen« Zugang im engeren Sinn zu eigen machen, welcher neben den wesentlichen somatischen Faktoren auch die Gesamtpersönlichkeit des Patienten mit einbezieht. |

_ |

Abwehr- und Vermeidungsmechanismen

Gerade dem Mund-Kiefer-Bereich kommt als orofaziale Projektionsschiene so genannter »Somatisierungen« unterschiedlicher psychischer Problemfelder eine Schlüsselrolle zu (Kreyer, 2000).

Wird z.B. durch eine Apparatur ein gewohnheitsmäßiges Zungenpressen verhindert, so kann dies entweder zu unbewussten Ausweichreaktionen oder Vermeidungsstrategien führen, wie Nichttragen des Gerätes, Vergessen, Verlust oder Beschädigung der Spange oder Terminverluste, es kann aber auch zu Aggressionsäußerungen gegen Eltern oder den Arzt kommen. Darüber hinaus kann sich eine so genannte »Symptomverschiebung« mit Bildung von neuen Symptomen entwickeln, wie beispielsweise Wangensaugen, Nägelbeißen, Lippenbeißen oder Ähnliches.

Daher sollte gerade auch der kieferorthopädisch tätige Zahnarzt sich mit Phänomenen wie Abwehr, Verdrängung, Somatisierung, Konversion, Außenprojektion ebenso beschäftigen wie mit Begriffen wie »Übertragung« und »Gegenübertragung«.

_ |

Unter »Abwehr« werden in diesem Sinne Verhaltensweisen verstanden, welche Triebregungen, die von der innerpsychischen Zensur nicht gebilligt werden, in andere Formen psychischer Energie überführen. |

Als zugrunde liegende Motive kommen in erster Linie Triebangst (wenn das »Ich« den Trieb für gefährlich hält), Schuldgefühle, Ekel oder Scham in Frage.

Die Zahl der Abwehrmechanismen ist groß, aber individuell begrenzt. Für die Zahnmedizin von Bedeutung sind in erster Linie: Verdrängung (ins Unbewusste), Sublimierung (Umwandlung von Triebenergie in sozial hochbewertete Formen der Aktivität), Kompensation bzw. Überkompensation (tatsächliche oder vermeintliche Mängel werden durch besondere Anstrengungen oder Leistungen auf anderem Gebiet kompensiert oder überkompensiert), Regression (Rückzug auf entwicklungsmäßig frühere – infantile – Verhaltensweisen), Isolierung (unliebsame Denkinhalte werden zwar erinnert und nicht verdrängt, aber von dem sie begleitenden Affekt getrennt), Projektion (unbewusstes Hinausverlegen von eigenen Wünschen, Vorstellungen oder Gefühlen in die Außenwelt, auf andere Personen oder Gegenstände), Verschiebung (Substitution einer Vorstellung durch eine andere), Symptomverschiebung (Ersatz eines Symptoms durch ein anderes), Rationalisierung (rationale Begründung von Handlungen oder Vorgängen, deren eigentliches, unbewusstes Motiv für die innerpsychische Zensur nicht akzeptabel ist), Konversion (ein seelischer Konflikt wird in körperliche Symptome umgesetzt, wodurch die Psyche eine Entlastung erfährt – sog. »primärer Krankheitsgewinn«) u.a.m.

Unter »Übertragung« versteht man die Projektion von Emotionen, Einstellungen oder Wünschen von Patienten auf eine andere Person, z.B. den Therapeuten bzw. Arzt.

»Gegenübertragung« bezeichnet umgekehrt den Einfluss unbewusster Konflikte des Therapeuten bzw. Arztes auf das Arzt-Patient-Verhältnis.

Für den praktisch-klinischen Einsatz in der Kieferorthopädie lassen sich folgende Schwerpunkte für die Integration psychologischer Techniken in die Kieferorthopädie definieren:

1)Motivation zur Mitarbeit

2)Etablierung einer positiven Arzt-Patient-Beziehung

3)Aufbau eines therapeutisch erwünschten Verhaltens (Mundhygiene, Tragezeiten etc.)

4)Abbau von Therapieblockaden (Habits, Vermeidungsstrategien)

5)entwicklungspsychologisch adäquate Patientenführung

Eine sinnvolle Motivationsstrategie im Rahmen der Kieferorthopädie sollte diesen Grundprämissen Rechnung tragen.

In der Medizin im Allgemeinen und in der Kieferorthopädie im Besonderen wird das Gespräch oftmals einseitig auf seine Funktion als Informationsmedium reduziert, ohne darüber hinaus gehende spezifische Möglichkeiten und Wirkungen zu berücksichtigen. |

_ |

Wird die Sprache auf ihre Bedeutung als reiner Informationsträger zwischen Arzt und Patient reduziert, so werden damit im Wesentlichen folgende Bereiche abgedeckt:

❙Begrüßungsformalismen

❙Anamnese- und Symptomerfragung

❙Therapieanordnungen

❙Verhaltensempfehlungen

❙Fragebeantwortung

Kropiunigg (1995) ist zuzustimmen, wenn er feststellt:

In manchen Fällen mag es genügen, ärztliches Handeln nur unter dem Kommunikationsaspekt von Wissen auf Seiten des Arztes und Kooperation auf Seiten des Patienten zu betrachten. |

_ |

Zumeist allerdings wird Sprechen als zusätzliches Instrument unerlässlich. Darin liegt einerseits die Bedeutung des »ärztlichen Gesprächs« und – in spezifischen Fällen – der »Psychotherapie«.

Allerdings genügt es im ärztlichen Gespräch zumeist nicht, sich auf alltägliches Gesprächsverhalten zu verlassen. Eine Vielzahl von intermittierenden Variablen auf Seiten des Patienten, des Arztes, aber auch des Umfeldes sind ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg. Gerade im Bereich der Kieferorthopädie wie auch in den Bereichen der Prothetik und der Parodontologie kommt dem ärztlichen Gespräch besonderer Stellenwert als wesentliches Instrument einer umfassenden Diagnostik wie auch der Therapie zu.

Dies insbesondere dann, wenn es dadurch gelingt, jene im weiteren Sinn »iatrogenen« Schäden hintanzuhalten, welche dadurch entstehen, dass es bei unipolarer somatischer Therapie – wozu im Übrigen auch alternative Heilverfahren zu zählen sind – zu Aggravierung oder Chronifizierung von psychisch bedingten oder mitbedingten Krankheiten kommen kann, wenn ihr psychosozialer Anteil vernachlässigt wird.

_ |

Ein wesentliches Instrument einer kompetenten ärztlichen Gesprächsführung besteht in einer »positiven psychosomatischen Diagnose« als Ausdruck eines »bio-psycho-sozialen« Krankheitsverständnisses. |

Compliance-fördernde Maßnahmen

❙altersgerechte, ausführliche und verständliche Information

❙empathisch-verstehende Strukturierung des Arzt-Patienten- bzw. Arzt-Eltern-Gespräches

❙Vermeidung von Zwang und Bestrafung

❙operantes Konditionieren durch positive Verstärkung

❙weitgehende Einbeziehung des Patienten in therapeutische Überlegungen

❙Darstellung des bisherigen Behandlungserfolges an Hand von Fotos, Kiefermodellen oder Computer-Visualisierungen

❙suggestive Techniken

❙andere

Compliance-reduzierende Faktoren in der Kieferorthopädie

❙Unannehmlichkeiten bzw. Schmerzen

❙reduzierte Nasenatmung

❙vermehrter Speichelfluss

❙Würge- bzw. Brechreflexe

❙unzureichende Intelligenz

❙Störung der Arzt-Patient-Interaktion

❙Milieufaktoren

❙finanzielle Faktoren

❙lange Behandlungsdauer

❙entwicklungspsychologische Faktoren

❙andere

Auch ein pathologisches Behandlungsbegehren seitens des Patienten kann Ausdruck einer Compliance-Problematik sein. |

_ |

In der Kieferorthopädie wird es allerdings in erster Linie darum gehen, etwa die Hintergründe einer Trageverweigerung einer kieferorthopädischen Apparatur auszuloten, dem Patienten in einfühlsamer Form zu ermöglichen, seine damit assoziierten Emotionen auszudrücken, sie zu »verbalisieren«.

Wobei es für ein befriedigendes ärztliches Gespräch in der Zahnmedizin zumeist ausreicht, die drei von Rogers (1978) beschriebenen Kernvariablen zu verwirklichen:

Akzeptanz

Echtheit

Empathie

Ähnliches gilt für die Aufdeckung von Genese und Kausalketten orofazialer Parafunktionen und Habits.

Dazu zählen u.a.:

Daumenlutschen

Nägelbeißen

Bleistiftkauen

Schnullerpersistenz

Zähnepressen

Zähneknirschen

Wangensaugen

Wangenbeißen

Lippenbeißen

Lippenlecken

u.v.a.

Die Problematik solcher Parafunktionen oder Habits besteht vor allem darin, dass sie einerseits zumeist bereits über lange Zeit bestehen und dementsprechend im Sinne eines neurologischen Reflexmusters geprägt sind, andererseits der Patient durch das Ausüben dieser Fehlfunktionen eine positive Verstärkung erfährt im Sinne eines Wohlgefühls, einer Spannungsabfuhr, aber auch einer Defokussierung von unangenehmen Dingen, z.T. gewiss aber auch im Sinne einer Regression.

Dies gilt in besonderer Weise für Lutsch- bzw. Sauggewohnheiten.

Der bereits intrauterin angelegte Saugreflex dient beim »Säugling« während der so genannten »oralen Phase« der ersten Lebensmonate dazu, die Nahrungsaufnahme sicherzustellen.

Darüber hinaus ist es für das Kind in dieser Phase besonders wichtig, Geborgenheit, Nestwärme, Liebe und Zuwendung zu erhalten.

Gelingt dies nicht in ausreichendem Maße oder wird zu früh auf Flaschenernährung umgestellt, insbesondere dann, wenn die Öffnung im Sauger artifiziell – etwa aus Gründen mütterlicher Zeitökonomie – vergrößert wird, kann es einerseits dazu kommen, dass ein falsches, »paradoxes« neurologisches Reflexmuster gebahnt wird, oder es kann auf emotionaler Ebene zu einer Störung während dieser »Oralphase« kommen, welche sich ebenfalls in einer entsprechenden Symptomatologie manifestieren kann.

Nägelbeißen – Therapie

❙Nagelpflege

❙Selbstbeobachtung

❙konkurrierende Verhaltensweisen

❙Öffentlichkeit aufsuchen

❙Sicherheitstraining

❙Gesprächspsychotherapie

❙suggestive Verfahren

❙Hypnose – Hypnotherapie

Daumenlutschen – Therapie

❙extraorale Methoden: Bitterstoffe, Handschuhe, Fesseln etc.

❙intraorale Methoden: Vorhofplatte, FKO-Geräte, Spikes etc.

❙verhaltenstherapeutische Methoden:

❘ Selbstbeobachtung

❘ Erinnerungshilfen

❘ positive Verstärkung

❘ negative Verstärkung

❘ Verhaltensvertrag

❘ Ritualunterbrechung

❙tiefenpsychologische Methoden:

Aufarbeitung einer emotionellen Störung, z.B. Spieltherapie

❙Hypnose – Hypnotherapie

Orofaziale Parafunktionen beinhalten z.T. erhebliches autodestruktives Potenzial.

Die Ursachen derartiger Parafunktionen können rein psychogen sein, sie können aber auch auf organische Faktoren im Kausystem wie Zahnfehlstellungen, Engstände, Frühkontakte, Zahnlücken, Aplasien etc. zurückgehen.

In vielen Fällen handelt es sich um Misch- bzw. Überlagerungsformen (Kreyer, 2000).

Die Therapie derartiger Fehlfunktionen oder Habits wird daher in jenen Fällen, wo es zu autodestruktiven Prozessen des Kausystems kommen kann (Bruxismus, Zungenpressen, Wangensaugen etc.) eine bifocale sein müssen und sowohl den organischen als auch den psychischen Aspekt abdecken. |

_ |

Bei Bruxismus wird dies eine Schienentherapie sein müssen, bei Zungenpressen können dies entweder abnehmbare Apparaturen, gelegentlich aber auch ein Zungengitter sein.

Darüber hinaus allerdings bedarf es unbedingt der zweiten Ebene, der psychologischen, gegebenenfalls auch der psychotherapeutischen.

Der Abbau einer Parafunktion bzw. eines Habits verläuft oft synchron zum Aufbau eines alternativen Verhaltens. |

_ |

Bei Kleinkindern kann dies, wenn es z.B. den Daumen zum Einschlafen benötigt, darin bestehen, dass man dem Kind so lange etwas vorliest, bis es einschläft, ihm die Hand hält, es streichelt etc. Die Anstrengungen, welche das Kind zur Verhaltensänderung unternimmt, sollten im Sinne einer positiven Verstärkung ausgiebig gewürdigt und gelobt werden.

_ |

Emotionen sind ein Kompass für die Entscheidungen des Lebens. |

Darüber hinaus finden sich bei manchen Parafunktionen (Bruxismus, Nägelbeißen, Wangenkauen etc.) Zusammenhänge mit ungeeigneten Stress- bzw. Aggressionsbewältigungsstrategien des Patienten.

Hier empfiehlt sich neben dem Konzept einer adäquaten ärztlichen Gesprächsführung das Vermitteln von Stress-Coping-Strategien sowie das Erlernen einer praktikablen Entspannungsmethode.

Auch hypnotherapeutische Interventionen können überaus hilfreich sein, sollten allerdings in kompetenter Weise dergestalt strukturiert werden, dass sie nicht rein symptomzentriert zur Anwendung kommen, sondern tatsächlich im Sinne einer »Hypnotherapie« mit psychotherapeutischer Zielsetzung.

Dies setzt allerdings eine entsprechende Kompetenz und Ausbildung des Therapeuten voraus.

_ |

Hinter besonders gravierenden Fällen von Fehlfunktionen kann sich allerdings auch ein psychopathologisches Geschehen mit Krankheitswert verbergen. |

Dies ist zumeist dann der Fall, wenn sich auch noch andere Auffälligkeiten finden (Bettnässen, Einkoten, Paranocturnismus, Selbstverletzungen etc.).

In solchen Fällen ist eine psychotherapeutische, oftmals auch eine psychiatrische Therapie unumgänglich.

Die Rolle der Angst in der Dentalpsychologie

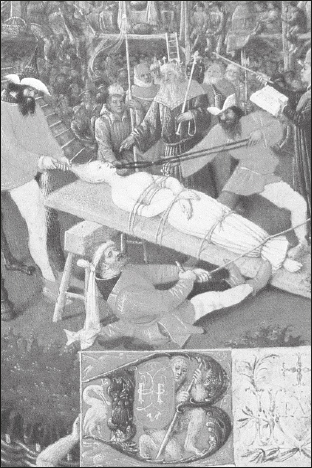

In der menschlichen Kulturgeschichte kommt der Angst bzw. der Furcht vor Schmerzen oder schmerzhaften Eingriffen im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich seit der Antike bis in die jüngste Gegenwart eine Bedeutung zu, die weit über der anderer medizinischer Teilbereiche liegt. In zahlreichen künstlerischen Interpretationen aus den verschiedensten Jahrhunderten finden sich beispielsweise Darstellungen des Zahnmartyriums der »greisen« Jungfrau Apollonia, welcher im Jahre 249 n. Chr. in Alexandria von römischen Soldaten durch Schläge auf die Kiefer Zähne ausgebrochen wurden, um sie zur Abkehr von ihrem christlichen Glauben zu bewegen. Apollonia weigerte sich und wählte den Freitod, indem sie in die Flammen eines vorbereiteten Scheiterhaufens sprang. Nachdem am Ende des 13. Jahrhunderts Papst Johannes der XXI. bei Zahnschmerzen ein Gebet zur Jungfrau Apollonia empfohlen hatte, wurde sie im 14. Jahrhundert – obwohl eigentlich Suizidantin – zur Schutzheiligen der Zahnmedizin.

Die Thematik des Kauorgans als Kristallisationspunkt besonders persönlichkeitsnaher Schmerzempfindungen ist seither von ungebrochener Attraktivität, sei es im Witz, sei es in der Literatur (vgl. Wilhelm Busch: »Das Zahnweh, subjektiv genommen, ist ohne Zweifel unwillkommen …«), sei es im Film oder im Fernsehen. Manchmal treten dabei überraschend deutlich tiefenpsychologische Aspekte zutage, welche mit der symbolischen Bedeutung des Zahnes als Sinnbild von Kraft, Potenz und sexueller Attraktivität zu tun haben. Will man der Problematik der Angst in der Zahnmedizin aus heutiger Sicht näher treten, bedarf es zunächst einer Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen sowie einer Definition der verwendeten Begriffe. Es ist eines der Anliegen der Dentalpsychologie, Erkenntnisse der Psychiatrie und der Psychosomatik für die Zahn, Mund- und Kieferheilkunde nutzbar zu machen.

Die Dentalpsychologie ist die Wissenschaft von der Integration psychiatrischer, psychologischer und psychosomatischer Erkenntnisse in die Zahnmedizin (Kreyer). |

_ |

Abb. 3: Das Zahnmartyrium der Hl. Appolonia

Angst und Angsttheorien

Je nach Standpunkt und theoretischem Hintergrund kann der Begriff »Angst« in z.T. recht unterschiedlicher Weise verstanden werden.

Entsprechend different ist auch die daraus resultierende Relevanz für die vorwiegend pragmatisch orientierte zahnmedizinische Angstforschung und die zur Anwendung kommenden Anxiolysekonzepte.

1) Philosophische Angstkategorien:

Aus philosophischer Sicht kann unterschieden werden zwischen:

Fundamentalangst

Existenzialangst

Realangst

Als »Fundamentalangst« wird dabei die a priori in jedem Menschen vorhandene Grundangst verstanden, als »Existenzialangst« die stets immanente Angst vor existenzbedrohenden Katastrophen und Elementarereignissen und als »Realangst« die aus den Erfahrungen des täglichen Lebens gewonnene Angst vor Gefahren und Risken unterschiedlichster Art.

2) Subjektiver Angstcharakter:

Das Ausmaß der Angst hängt ab von der subjektiven Einschätzung der Möglichkeiten, mit der Bedrohung umzugehen (Lazarus, 1984).

Es wird als unwesentlich erachtet, ob die Angstursache einer Objektivierung zugänglich ist oder nicht.

Dabei wird ein vor allem für die Kinderzahnheilkunde wesentlicher Aspekt angesprochen, wo es sich bewährt, dem jungen Patienten eine glaubhafte, von ihm selbst zu steuernde Möglichkeit zur jederzeitigen Beendigung eines subjektiv Angst machenden Zustandes (Behandlungssituation) in die Hand zu geben, wie etwa ein vereinbartes Handzeichen (»Ampeltechnik«), einen »Schmerzalarmknopf« oder Ähnliches.

Die Intensität der Angst wird von der subjektiven Einschätzung der Bewältigungsmöglichkeiten beeinflusst. |

_ |

3) Kulturspezifische Aspekte:

Angst und emotionales Reagieren können z.T. kulturabhängig unterschiedlich ausgedrückt bzw. unterdrückt werden (Ekman, 1971).

Vielfach kommen – zusätzlich zu Persönlichkeitsvariablen – tradierte Verhaltensmuster zum Tragen, welche etwa im ostasiatischen Raum im Durchschnitt anders ablaufen als beispielsweise in den USA. Ähnliches gilt für den Gegensatz Nordländer-Südländer, aber auch für Spezifika der Geschlechterrolle (»Ein Bub weint nicht«).

Die Beschreibung und emotionale Äußerung von Schmerzen im Gefolge einer objektiv ähnlichen zahnmedizinischen Problematik kann dementsprechend sehr unterschiedlich ausfallen.

Emotionale Reaktionen auf Angst machende Reize können durch tradierte Verhaltensmuster beeinflusst werden. |

_ |

4) Vegetative Angstäquivalente:

Man kann Angst auch als Reaktion auf ein Bedrohung verstehen, welche zunächst als unbewältigbar eingeschätzt wird (Frankenhaeuser, 1971).

Auf der vegetativen Ebene geht damit eine Erregung des Sympathicus mit Ausschüttung von Katecholaminen einher.

Als vegetative Angstmanifestationen findet man in der Praxis:

❙Änderung der Pulsfrequenz: meist Beschleunigung, aber auch Verlangsamung bis zur Asystolie möglich (»Mir stand das Herz still!«)

❙Änderung der Hauttemperatur

❙Blutdruckschwankungen

❙Änderung der Schweißsekretion (Schweißausbrüche, »kalter Schweiß«)

❙erweiterte Pupillen

❙Hyper- oder Hyposalivation

❙Muskelspasmen, Tremor (»Mir stehen die Haare zu Berge« = Spasmus der Mm. erectores pilorum)

❙Durchfall, Erbrechen

❙erhöhter Harndrang

❙u.a.

Bei überstarken oder überlang perpetuierten Reizen kommt es zu einer Erschöpfungsreaktion mit Aktivierung der Nebennierenrinde und Ausschüttung von Corticosteroiden.

_ |

Die vegetative Entsprechung der Angst besteht in einer Erregung des adrenergen Systems. |

5) Kognitive Leistungseinschränkung:

Angst geht einher mit einer Einschränkung der kognitiven Leistungen (Easterbrook, 1959).

Ein Beispiel dafür ist die »Prüfungs- oder Examensangst«, bei welcher an sich bereits gekonntes Wissen in der Ausnahmesituation der Prüfung plötzlich nicht mehr abrufbar ist.

Ähnliches ist aus der Sportpsychologie bekannt, wo manche Sportler ausgerechnet in der Wettkampfsituation versagen (»Trainingsweltmeistersyndrom«).

Mit Hilfe der »Psychoergometrie« können diesbezüglich relativ exakte Voraussagen getroffen und entsprechende Bewältigungsstrategien erarbeitet werden (Guttmann, 1982).

Angst ist gekoppelt mit einer Einschränkung kognitiver Leistungen. |

_ |

6) Angstkonditionierung:

Es gibt auch ein Konditionierungsmodell der Angst im Sinne einer 2-Stufen-Theorie (Mowrer, 1956), welches für die Zahnheilkunde von großer Bedeutung ist:

In der ersten Stufe kommt es zunächst zur Konditionierung eines ursprünglich neutralen Reizes auf einen aversiven Reiz.

In der zweiten Stufe folgt eine negative Verstärkung durch fortgesetzte Vermeidungsreaktionen.

Dieses Modell betont die Wichtigkeit der prägenden frühen Erfahrungen, die ein Mensch anlässlich seiner ersten Zahnarztbesuche macht: Unterbleibt die aversive Konditionierung, kann sich sehr viel eher ein emotionsfreies, positives Verhältnis zwischen Zahnarzt und Patient entwickeln, als im Gefolge von traumatisierenden Ersterfahrungen.

Besondere Bedeutung kommt hier auch der Rolle des Elternhauses zu: Wird der Gang zum Zahnarzt als elterliches Droh- oder Strafmittel missbraucht, sind dentalpsychologische Folgeprobleme wahrscheinlich.

Nicht minder negativ auswirken kann sich allerdings auch die überbemühte Fürsorge so genannter »overprotective parents«, welche ihrem Kind so lange einreden, dass es vor dem Gang zum Zahnarzt keine »Furcht« zu haben braucht, bis die ursprünglich neutrale Situation vom kindlichen Unterbewusstsein als potenziell Angst machend und damit aversiv eingestuft wird.

Angst kann durch Konditionierung eines ursprünglich neutralen auf einen aversiven Reiz entstehen. |

_ |

7) »Angst vor der Angst«:

Besonders aversiv werden die physiologischen Anteile der konditionierten Angst erlebt (Eysenck, 1968). Durch überproportionales Erleben eines an sich harmlosen Auslösers entsteht letztendlich eine »Angst vor der Angst«.

Das kann z.B. für jemanden zutreffen, der in einer bestimmten Situation in einer von ihm als peinlich empfundenen Weise errötete und nun in ähnlichen Situationen – obwohl er eben das vermeiden möchte – immer wieder errötet, sodass er letztlich dieser Tatsache größere Bedeutung zumisst als der ursprünglichen Angstursache.

Ähnliches gilt für das Zittern bei bestimmten Gelegenheiten – z.B. im zahnärztlichen Behandlungsstuhl –, für Schweißausbrüche, aber auch für eine bestimmte Form des Stotterns, welche gerade dann, wenn der Betreffende auf gar keinen Fall stottern will, besonders schlimm wird, sich bei Wegfall des Druckes in Gegenwart einer empathischen Person hingegen aber bessert oder ganz verschwindet. Ein Mundart-Gedicht von Christine Nöstlinger bringt dies auf besonders deutliche Weise zum Ausdruck:

I stota!

Maunchmoi stota i wenig

und maunchmoi stota i vü,

und daun,

waun i goa ned stotan wü,

daun wiads gaunz oag.

Nua wauni bei da omama bin,

daun stota in nia.

Oba grod bei dera was wuaschd,

weu de mog mi a so!

CHRISTINE NÖSTLINGER

in »Iba de gaunz oaman Kinda«

Die Übersetzung ins Hochdeutsche besagt:

Ich stottere!

Manchmal stottere ich wenig

und manchmal stottere ich viel,

und dann,

wenn ich gar nicht stottern will,

dann wird es ganz arg.

Nur wenn ich bei der Großmutter bin,

dann stottere ich nie.

Aber gerade bei ihr wäre es egal,

denn die mag mich auch so (wie ich bin)!

Für die Zahnmedizin von besonderer Relevanz sind konditionierte Brech- und Würgereflexe, welche bei Präparationen, Abformungen sowie auch bei Inkorporation von Zahnersatz zu einem Problem für das Behandlungsteam werden können.

Besonders negativ können die vegetativen Manifestationen der Angst erlebt werden. Überproportionales Erleben eines an sich harmlosen Auslösers führt zu einer »Angst vor der Angst«. |